人気ゲーム実況者であり、実業家としてカードショップ経営も手掛ける、はんじょう(本名:坪池勝史)さん。近年、彼の過去における情報商材ビジネスへの関与疑惑や、経営するカードショップでのカルテル疑惑が次々と浮上し、大きな炎上騒動へと発展しています。多くのファンやネットユーザーが、これらの騒動の真相と彼の今後の動向に注目しています。

この記事では、はんじょうさんを取り巻く一連の騒動、特に「情報商材ICMG問題」と「カードショップ経営におけるカルテル疑惑」に焦点を当て、一体何があったのか、その経緯、背景、そして関連情報を徹底的に調査・分析します。過去に関与していたとされる情報商材ICMGの実態や、運営母体とされる株式会社STT代表の逮捕劇、カードショップ経営で疑われたカルテル行為の発端となった具体的な発言内容、さらにはオリパ販売に関する別の炎上騒動(テールナー事件)まで、現在判明している情報を網羅的にまとめ、深く掘り下げていきます。

本記事を読むことで、以下の疑問点が解消されるでしょう。

- はんじょうさんとは一体誰で、どのような経歴を持つ人物なのか?

- 過去に関与が指摘される情報商材ICMG(株式会社STT)とは何者で、具体的に何があったのか?

- ICMGはマルチ商法やねずみ講に該当するのか、法的な観点からの分析は?

- STT代表取締役・高橋高さんはなぜ逮捕されたのか?その事件の概要とは?

- カードショップ経営におけるカルテル疑惑の具体的な発言内容と、それに対するはんじょうさんの反論は?

- オリパ販売での炎上(テールナー事件)とは何があったのか?

- これらの炎上騒動に対するネット上の反応や意見はどのようなものか?

- はんじょうさんの現在の状況と今後の活動はどうなるのか?

複雑に絡み合った情報を時系列に沿って整理し、客観的な視点から「はんじょうさんの情報商材・カードショップ炎上騒動」の全体像を明らかにします。読者の皆様がこれらの騒動を深く理解するための一助となれば幸いです。ただし、本記事は特定の個人を誹謗中傷する意図は一切なく、情報の正確性と公平性を期して作成しています。憶測に基づく断定は避け、事実関係を慎重に記述することを心がけています。

1. はんじょうさんとは誰?何者?本名は?ゲーム実況者としての輝かしい経歴と多才なプロフィールを徹底解剖

まず、今回の騒動で注目を集めているはんじょうさんが、一体どのような人物なのか、その基本的なプロフィールとゲーム実況者としての華々しい経歴、そして多岐にわたる活動について詳しく見ていきましょう。彼の人物像を知ることは、一連の騒動を理解する上での重要な基礎となります。

1-1. はんじょうさんの基本プロフィール:本名・年齢・出身地など

はんじょうさんの公開されている、あるいは有力とされるプロフィール情報は以下の通りです。

| 項目 | 情報 |

|---|---|

| 活動名 | はんじょう |

| 本名 | 坪池 勝史(つぼいけ かつし) |

| 生年月日 | 1996年1月29日 |

| 年齢 | 29歳(2025年4月14日現在) |

| 身長 | 182cm |

| 血液型 | O型 |

| 出身地 | 東京都足立区(実家は北海道函館市との情報あり) |

| 活動開始 | 2015年頃(ニコニコ動画にて) |

| 主な活動場所 | YouTube、Twitch |

| 職業 | ゲーム実況者、配信者、経営者(カードショップはんじょう オーナー) |

はんじょうさんは1996年生まれ、2025年現在で29歳です。東京都足立区出身とされていますが、実家は北海道函館市にあるという情報もあります。182cmという長身で、爽やかなルックスも人気の一因となっています。

1-2. ゲーム実況者としての輝かしい経歴:スプラトゥーン界のトッププレイヤー

はんじょうさんの名を一躍有名にしたのは、卓越したゲームスキル、特に任天堂の人気対戦ゲーム『スプラトゥーン』シリーズでの活躍です。2015年頃にニコニコ動画で活動を開始し、その後YouTubeやTwitchへと活動の場を広げました。

『スプラトゥーン』シリーズにおいては、初代から最新作に至るまで、長期間にわたりトップレベルの実力を維持し続けています。特に「スプラローラー」というブキ(武器)の扱いは神業的と評され、彼の代名詞ともなっています。そのプレイスキルは、数々の大会での優勝や上位入賞という実績によって裏付けられています。累計プレイ時間は6000時間を超えるとも言われ、まさに『スプラトゥーン』に情熱を注いできたプレイヤーです。

彼の配信スタイルは、高いゲームスキルを披露するだけでなく、軽快でユーモアあふれるトークも魅力です。視聴者とのコミュニケーションを大切にし、時に過激な発言で物議を醸すこともありますが、その飾らないキャラクターが多くのファンを引きつけています。YouTubeチャンネル「Hanjou Channel」の登録者数は30万人を超え、X(旧Twitter)のフォロワー数も26万人を超えるなど、ゲーム実況界で確固たる地位を築いています(2025年3月時点)。

1-3. 「はんじょう」という名前の由来:複数の説が存在?

活動名である「はんじょう」の由来については、本人からいくつかの異なる説明がなされており、真相は一つではないようです。

- 「朝起きたらこの名前が思い浮かんだ」という、直感的なインスピレーション説。

- 「犯罪上等」の略である、というやや過激な由来を語った動画も存在します。

- 過去のSNSでは「益々繁盛」や「半畳」といった言葉に触れていたこともあり、言葉遊びや語呂合わせが好きである彼の性格が反映されている可能性もあります。

ファンからは、彼の配信内での言動などから派生した「殿」「顎」「ミニカツ」といった愛称で呼ばれることもあります。

1-4. 多彩な活動:ラップ、カードショップ経営、幅広い交友関係

はんじょうさんの活動はゲーム実況だけに留まりません。

- 音楽活動: ラップも嗜んでおり、自身のYouTubeチャンネルで公開したオリジナル楽曲「おれがはんじょうだ」は230万回再生を超えるヒットを記録しています。

- カードショップ経営: 自身も熱心なカードゲーマー・コレクターであることから、2022年頃に東京・秋葉原に「カードショップはんじょう」を開業。実業家としての顔も持っています。

- 幅広い交友関係: ゲーム実況界隈(MKRさん、とりっぴぃさん、加藤純一さん、もこうさん等)だけでなく、コスプレイヤー(みゃこさん、misacoさん)、プロゲーマー(Eurieceさん、Tempplexさん)、Vtuber(道明寺晴翔さん、アステル・レダさん)など、ジャンルを超えた多くの著名人と交流があります。

1-5. 過去の炎上騒動:注目度の高さゆえのトラブルも

高い人気と注目度を誇る一方で、過去にはその言動が原因で炎上騒動を引き起こしたこともあります。例えば、2024年4月には、焼肉店での無許可配信とその際の店員への態度が問題視され、一部視聴者による店舗レビュー荒らしにまで発展し、大きな批判を受けました。今回の情報商材やカルテル疑惑も、こうした注目度の高さが背景にあるとも言えます。

このように、はんじょうさんは卓越したゲームスキルとカリスマ性を持つ人気配信者であると同時に、経営者としての側面や、時に物議を醸す言動も含めて、多面的で影響力の大きな人物であると言えるでしょう。

2. はんじょうさんの過去に何があった?情報商材ICMGと炎上騒動の真相を探る

はんじょうさんに関する一連の騒動の中でも、特に深刻な問題として浮上したのが、過去における情報商材ビジネスへの関与疑惑です。彼が関わっていたとされる「ICMG」とは一体どのようなものだったのか、そしてなぜそれが大きな炎上につながったのか。はんじょうさん自身の説明と、ネット上で発掘された情報を照らし合わせながら、その真相に迫ります。

2-1. はんじょうさん自身が語る過去:情報商材ICMGとの関わりとは?

はんじょうさんは、2024年10月頃のTwitch配信などを通じて、自ら過去に情報商材ビジネスに関与していた事実を認め、当時の状況について赤裸々に語っています。その内容は、彼が必ずしも自発的に、あるいは肯定的に関わっていたわけではないことを示唆しています。

- 関与の経緯: 自身も周囲に誘われるなど、半ば騙されるような形でICMG(アフィリエイト塾)に参加することになったと説明しています。「仕方なくやった」という言葉からは、本意ではなかったニュアンスが感じられます。

- 活動の実態: 実際に参加したのは数回程度であり、ほとんど収益を上げることはできず、高額な参加費用だけを失ったと語っています。アフィリエイト塾としてのノウハウも役に立たなかったようです。

- 組織内での扱い: 組織内では「使えない」などと罵倒され、時には暴力的な仕打ち(殴られるなど)も受けていたと衝撃的な告白をしています。頭部に負った傷が今も残っているとも述べています。

- 過酷な精神状況: 当時の経験は非常につらく、「あのときは一番死にたいと思った」と、精神的に極限まで追い詰められていたことを吐露しています。

- 離脱の理由: 周囲の先輩や仲間が薬物に手を出すなど、危険な状況に陥っていくのを目の当たりにし、「逃げないとヤバい」「殺されると思った」と感じ、自らその環境から離脱したと説明しています。「生きてて良かった」という言葉に、当時の深刻さが凝縮されています。

はんじょうさんの語る内容は、自身も被害者的な側面があったこと、そして組織の危険性を察知して離脱したことを強調するものとなっています。

2-2. 発掘された過去の写真:「幹部クラス」だったのでは?という疑惑

しかし、はんじょうさんの「被害者」的な説明とは対照的に、インターネット上では彼がICMGに関与していた当時とされる写真が複数拡散されました。これらの写真は、彼が組織内でより積極的な役割、あるいは上位の立場にいた可能性を示唆するものとして、多くの疑念を呼びました。

- 集合写真での立ち位置: 学生サークル「TRIPLE H」とされる集団(ICMGとの関連が疑われている)の集合写真などで、はんじょうさんが中心的な位置に写っているように見えることから、「単なる末端の参加者ではなく、幹部クラスだったのではないか」という推測が広がりました。

- 関係者との親密な様子: 他のICMG関係者と親しげに写る写真も複数見つかっており、組織内で一定の影響力を持っていた可能性も指摘されています。

- アカウント削除の動き: 騒動が広まったタイミングで、関連すると見られる一部のTwitterアカウント(2014年頃から更新が止まっていたものも含む)が過去の投稿を削除するなどの不自然な動きを見せたことも、疑惑を深める一因となりました。

これらの発掘された情報は、はんじょうさんの説明と矛盾するように見える部分もあり、彼が過去の関与についてどこまで正直に語っているのか、疑問視する声が上がるきっかけとなりました。

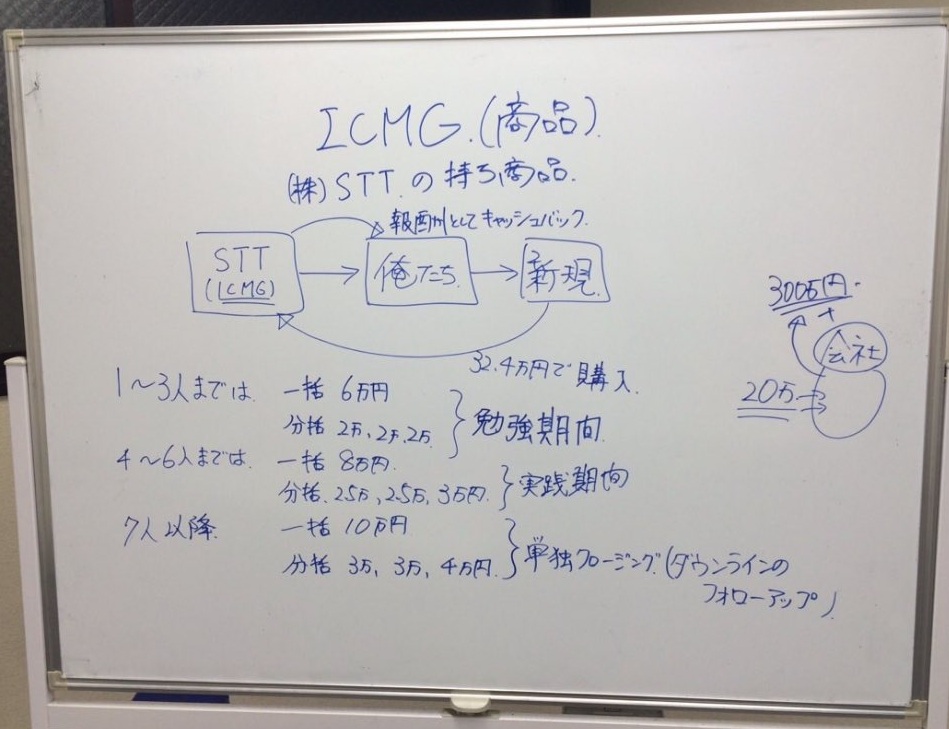

2-3. 情報商材ICMG(株式会社STT)とは何か?そのビジネスモデルの実態

はんじょうさんが関与していたとされる「ICMG」は、正式には株式会社STTという企業が運営していたビジネスです。2010年代には、「誰でも簡単に稼げる」といった謳い文句で高額な情報商材やアフィリエイト塾が乱立しており、ICMGもその潮流の中にあったと考えられます。

| 項目 | 情報 |

|---|---|

| 商材・サービス名 | ICMG(アフィリエイト塾・コミュニティ) |

| 運営会社 | 株式会社STT |

| 代表取締役(当時) | 高橋 高(たかはし こう) |

| 宣伝文句(例) | 「初心者でも稼がせる!」「アフィリエイトで稼がせる!」 |

| 主な宣伝媒体 | Twitter、FacebookなどのSNS |

| 参加費用(入塾料金) | 約30万円 |

| 事業内容(表向き) | 経営コンサルティング、投資会社など |

株式会社STTは、表向きは経営コンサルティングや投資会社を名乗っていたようですが、当時の代表取締役である高橋高氏が10代~20代前半であったことから、その事業内容の実態については疑問の声も上がっていました。

ICMGの具体的な活動内容や提供されたノウハウの質については、現在詳細を確認することは困難です。しかし、流出した資料とされる画像などからは、単に参加者にアフィリエイトノウハウを教えるだけでなく、参加者自身が新たな参加者を勧誘することで報酬を得られる仕組み、すなわち連鎖的な販売構造を持っていた可能性が強く示唆されています。

例えば、以下のような報酬体系が示唆されています。

- 紹介報酬: 新規会員を紹介・加入させると、紹介者に報酬が支払われる。

- 階層的な報酬変動: 紹介した人数に応じて報酬単価が上昇する(例: 3人まで6万円/人、6人まで8万円/人、7人以降10万円/人)。

- 役割の変化: 紹介人数が増えると、「勉強期間」「実践期間」といった段階が設けられ、最終的には下位メンバーの指導(フォローアップ)なども任されるようになる。

このような仕組みは、後述するマルチ商法(連鎖販売取引)の特徴と類似しており、ICMGが単なる教育サービスではなく、会員獲得を主目的とした組織であった可能性を疑わせるものとなっています。はんじょうさんが過去にこのようなビジネスに関与していたという事実は、彼の現在の活動や評判に影を落とし、炎上騒動の大きな火種となりました。

3. 情報商材ICMGはマルチ商法?ねずみ講?法的観点から仕組みを徹底分析

はんじょうさんが過去に関与していた情報商材「ICMG」について、その連鎖的な会員獲得システムから「これはマルチ商法ではないのか?」「もしかして違法なねずみ講だったのでは?」という疑問や指摘がネット上で数多く寄せられています。ここでは、ICMGのビジネスモデルを法的な観点から分析し、これらの疑惑について考察します。

3-1. ねずみ講(無限連鎖講)の定義とICMGとの比較

まず、「ねずみ講」について解説します。ねずみ講は、「無限連鎖講の防止に関する法律」によって明確に禁止されている犯罪行為です。その最大の特徴は、商品やサービスの流通が実質的に存在せず、後から参加する人が支払う金銭(会費や出資金など)を、先に参加した人が配当として受け取る仕組みである点です。

ねずみ講の仕組みを簡単にまとめると以下のようになります。

- 組織への加入時に金銭を支払う。

- 自分が新たな会員を勧誘し、その会員からも金銭を受け取る。

- 下位の会員がさらに会員を増やすことで、上位の会員が利益を得る構造(ピラミッド構造)。

- 新規加入者が無限に増え続けることを前提とするため、最終的に必ず破綻する。

ICMGの場合、参加費用(約30万円)が存在し、新たな参加者を勧誘することで報酬が得られる点はねずみ講と類似しています。しかし、ICMGは「アフィリエイト塾・コミュニティへの参加」という形でのサービス提供を伴っていたとされています。つまり、全く商品やサービスが存在しない純粋な金銭配当組織とは言い切れない可能性があります。そのため、ICMGが直ちに法律で禁止されている「ねずみ講」に該当すると断定することは、現時点の情報だけでは難しいと考えられます。

3-2. マルチ商法(連鎖販売取引)の定義とICMGの該当可能性

次に、「マルチ商法」について見ていきましょう。マルチ商法は、一般的に「特定商取引に関する法律(特定商取引法)」で定められている「連鎖販売取引」を指します。連鎖販売取引は、ねずみ講とは異なり、一定の条件下で合法とされていますが、厳しい規制が課せられています。

連鎖販売取引の主な特徴は以下の通りです。

- 物品販売や役務提供がある: 商品の販売やサービスの提供を伴うビジネスであること。

- 特定利益が得られると勧誘する: 他者を組織に加入させたり、商品を購入させたりすることで、紹介料などの利益(特定利益)が得られることを謳って勧誘すること。

- 特定負担が必要となる: 組織への加入や活動開始にあたり、入会金、商品購入代金、保証金などの金銭的な負担(特定負担)を求めること。

ICMGのビジネスモデルをこれらの特徴に照らし合わせてみると、

- 「アフィリエイト塾・コミュニティ」というサービス(役務)の提供がある。

- 新たな参加者を勧誘・加入させることで報酬(特定利益)が得られる仕組みがある。

- 参加にあたり約30万円の入塾料金(特定負担)が必要となる。

これらの要素をすべて満たしているように見えます。したがって、ICMGのビジネスモデルは、特定商取引法における「連鎖販売取引」、すなわちマルチ商法に該当する可能性が非常に高いと言えます。

3-3. 連鎖販売取引(マルチ商法)の法的規制と問題点

連鎖販売取引自体は違法ではありません。しかし、強引な勧誘や虚偽の説明によるトラブルが後を絶たないため、特定商取引法によって厳しく規制されています。主な規制内容には以下のようなものがあります。

- 氏名等の明示義務: 勧誘者は、勧誘に先立って、統括者(運営会社)や自身の氏名、商品の種類、特定負担があることなどを明確に伝えなければなりません。

- 禁止行為: 事実と異なる説明(不実告知)、重要な情報を故意に伝えないこと(重要事項の不告知)、脅したり困惑させたりするような勧誘行為は固く禁止されています。

- 広告規制: 効果や収益について、著しく事実と異なる表示や、実際よりも著しく優良・有利であると誤認させるような誇大広告は禁止されています。

- 書面交付義務: 契約を結ぶ前には概要を説明した書面(概要書面)を、契約後には契約内容を記した書面(契約書面)を必ず交付しなければなりません。

- クーリング・オフ制度: 契約書面を受け取った日から起算して20日間は、理由を問わず無条件で契約を解除できます。

当時のICMG(株式会社STT)が、これらの法規制をきちんと遵守して運営されていたかどうかは、現在の情報だけでは判断できません。もし、勧誘の際に不実告知があったり、書面交付義務を怠っていたり、クーリング・オフに応じなかったりした事実があれば、特定商取引法違反に問われる可能性があります。

はんじょうさんが語った「騙されたように入った」「殴られた」といった経験が事実であれば、それは当時のICMGの運営が、少なくとも倫理的に、そしてもしかしたら法的に問題のある状態だった可能性を示唆しています。

3-4. 法的評価のまとめ:ねずみ講ではなくマルチ商法の可能性が高い

以上の分析から、はんじょうさんが過去に関与していたICMGは、法律で禁止されている「ねずみ講」ではなく、特定商取引法で規制される「連鎖販売取引(マルチ商法)」に該当する可能性が高いと結論付けられます。連鎖販売取引自体は合法ですが、その運営方法が適切であったか、法規制を遵守していたかどうかが、倫理的な問題とは別に、法的な評価における重要なポイントとなります。

4. ICMG運営会社STT代表・高橋高さんの逮捕:監禁暴行事件の衝撃的な内容とはんじょうさんとの関連は?

はんじょうさんの過去の情報商材関与問題にさらなる衝撃を与えたのが、ICMGの運営母体であった株式会社STTの代表取締役・高橋高(たかはし こう)容疑者が、過去に凶悪な刑事事件で逮捕されていたという事実です。この逮捕劇はICMGのビジネスや、はんじょうさん自身とどのような関連があったのでしょうか。事件の詳細と影響について掘り下げます。

4-1. 2016年に発覚した監禁・暴行事件:一体何があったのか?

複数の情報源(元情報は2016年11月29日のFNN報道とされる)によると、株式会社STTの代表取締役であった高橋高容疑者(当時21歳)らは、2016年11月に警視庁によって監禁致傷および強盗の疑いで逮捕されました。報道された事件の概要は以下の通りです。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 事件発生日時 | 2016年11月12日 |

| 被害者 | 株式会社STTの元従業員の男性(当時20歳) |

| 事件発生場所 | 東京都新宿区内(監禁)、同区大久保の社員寮(暴行) |

| 事件内容 |

|

| 動機(警察の見立て) | 高橋容疑者らが、被害者から別の元従業員の所在を聞き出そうとしたが、被害者が口を割らなかったため、報復として暴行を加えたと見られる。 |

| 容疑者の認否(逮捕当時) | 監禁と傷害については容疑を認めたが、強盗容疑については否認。 |

| 他の逮捕者(氏名情報あり) | 曽根 明宏(そね あきひろ)、政井 翔太朗(まさい しょうたろう)、石川 浩人(いしかわ ひろと)、原水 宏太(はらみず こうた)、八木 劾人(やぎ がくと) ※これらの人物とICMG/STTとの具体的な役職・関係性は不明。 |

この報道に加え、真偽は不明ながら「被害者は元役員で、横領などの濡れ衣を着せられ、鉄パイプなども使って暴行された」といった内部情報とされる書き込みも存在します。いずれにしても、企業経営者による従業員への凄惨な暴力事件であり、極めて悪質な内容であったことがうかがえます。

4-2. 逮捕事件とICMGビジネスの関係性:運営への影響は?

この逮捕事件は、ICMGを運営する株式会社STTのトップが引き起こしたものであり、当然ながら会社の事業運営や信頼性に壊滅的な打撃を与えたと考えられます。

- 事業継続への影響: 代表取締役を含む複数名が逮捕されたことで、会社の正常な運営は困難になったと推測されます。この事件がSTTの実質的な活動停止につながった可能性も考えられます。

- ビジネスモデルへの捜査: 警察の捜査は、監禁致傷・強盗容疑だけでなく、会社の事業実態、つまりICMGのビジネスモデルそのものにも及んだ可能性があります。もし、この過程でICMGが違法なねずみ講であると判断されれば、別途立件される可能性もありました。

- 法的評価への影響: しかし、報道されている逮捕容疑はあくまで監禁致傷・強盗であり、ICMGのビジネスモデル自体の違法性(無限連鎖講防止法違反や特定商取引法違反)が直接の逮捕理由ではありませんでした。この事実から、少なくともこの逮捕時点においては、ICMGが法的に「ねずみ講ではない」と判断されたか、あるいは連鎖販売取引として(運営方法の是非は別として)形式的には合法と見なされた可能性が考えられます。

4-3. はんじょうさんと逮捕事件の関連性:関与はあったのか?

はんじょうさんがICMGに関与していた時期と、この逮捕事件が発生した2016年との時間的な関係性は明確ではありません。はんじょうさんがこの時期にまだICMGに関わっていたのか、それとも既に離脱していたのかは不明です。

はんじょうさん自身は配信で「逃げないとヤバいと思った」「殺されると思った」と語っており、組織の危険性を感じて離脱したことを示唆しています。この逮捕事件が、彼がICMGから距離を置く直接的なきっかけとなった可能性も考えられます。

したがって、「はんじょうさんが過去に関わっていた組織のトップが凶悪事件で逮捕された」という事実は重要ですが、それをもってはんじょうさん自身が事件に関与したかのように見なすのは、根拠のない飛躍であると言えます。事実関係を混同せず、冷静に捉える必要があります。

4-4. ICMG運営会社STTは反社会的勢力の可能性

CMGの運営会社であるSTT社の高橋高容疑者らが関与したとされる暴行事件を受け、同社関係者が反社会的勢力と繋がりがあるのではないかとの指摘が強まっています。過去に所属していたとされるメンバーのTwitterアカウントや当時の写真などがインターネット上で見つかっており、外見のみで判断することは適切ではありませんが、写真には刺青を入れた複数の人物が写っています。

発見された情報の中には、「事務所に威圧的な雰囲気の人物がいるため返金申請ができない」といった内容のツイート(2017年3月12日投稿)も含まれていました。このツイートを発信したアカウント名は「ユニークマン」であり、投稿文の末尾には高橋高容疑者の名前が記されています。

威圧的な人物を事務所に配置すること自体が直ちに犯罪行為となるわけではありませんが、先に述べた暴行事件などを考慮すると、脅迫罪、強要罪、さらには詐欺罪に該当する行為があった可能性も否定できません。

- 脅迫罪の可能性: 暴力的な態度や言動によって相手に恐怖心を与え、正当な返金請求などを断念させる行為は、「脅迫罪」(相手に害を加える旨を告知し、恐怖を与えることで成立)に該当する可能性があります。

- 強要罪の可能性: 返金を求める顧客に対し、暴行や脅迫を用いて返金請求を事実上妨害する行為は、「強要罪」(暴行や脅迫により、他人に義務のない行為を強制したり、権利行使を妨害したりすることで成立)にあたる可能性が考えられます。

- 詐欺罪の可能性: 提供するアフィリエイト塾の内容について、事実に反する虚偽の説明を用いて顧客を勧誘し、金銭をだまし取っていた場合、「詐欺罪」(人を欺き、財物を交付させることで成立)に問われる可能性もあります。

5. はんじょうさんのカードショップ運営とカルテル疑惑:炎上の経緯と発言内容を深く分析

過去の情報商材問題に加え、近年でははんじょうさんが経営する「カードショップはんじょう」の運営方法に関しても、重大な疑惑が浮上し、炎上騒動へと発展しました。特に問題視されたのが、独占禁止法で禁じられている「カルテル」行為に関与しているのではないかという疑いです。この疑惑は、はんじょうさん自身の配信中の発言がきっかけとなりました。ここでは、炎上の経緯と問題視された発言内容、そしてカルテルの意味について詳しく解説します。

5-1. 「カードショップはんじょう」経営者としての一面

はんじょうさんは、ゲーム実況者としての活動と並行して、2022年頃からトレーディングカードゲーム(TCG)の聖地とも言われる東京・秋葉原に「カードショップはんじょう」を開業し、経営者としての活動も本格化させています。自身も熱心なカードコレクターであり、その知識や市場への情熱を店舗運営に注いでいる様子がうかがえます。しかし、その経営方針や発言が、後に大きな波紋を呼ぶことになります。

5-2. 炎上の引き金となった配信中の問題発言:何があったのか?

カルテル疑惑の発端は、はんじょうさんが自身のゲーム配信中に行った雑談コーナーでの一連の発言でした。これらの発言は、視聴者によって切り抜かれ、SNSなどで急速に拡散。その内容が独占禁止法に抵触するのではないかと問題視されました。具体的にどのような発言(何を言った?)があったのか、主な内容を整理します。

- 同業者間の会合の存在を示唆:

- 「他の(カードショップの)オーナーと定期的に集まってる」

- 「年に一度、近況報告会みたいなのがある」

- 同業他社の経営者同士で、定期的な情報交換や交流の場を持っていることを明かしました。

- 価格競争回避のための協調を示唆:

- 視聴者からの「(同業者と)仲良くしてる必要があるの?」という質問に対し、「仲良い方がいいね、正直。めんどくせえもん」と回答。

- その理由として、「(仲良くしていないと)価格競争に巻き込まれる、普通に」と、過度な価格競争を避けるために同業者との協調関係が望ましいとの認識を示しました。

- 価格操作を匂わせる発言:

- 「(価格を)吊り上げたりとかさ、めんどくさいんだよ、色々」と、価格の維持・引き上げについて話し合いが行われているかのような印象を与える発言がありました。

- 別の配信では、カードパックの価格設定について、「(近隣店舗と)お互いに(価格を)下げ始めてさ……お互いにマジで旨みがないんだよな」と値下げ競争の不毛さを強調。

- 「マジでくだらないんだよね。潰し合い、意味ないんだよね。やめてほしいんだよね」と述べ、少なくともメーカー希望小売価格(定価)での販売を維持すべきだと主張しました。

- 談合疑惑への反論:

- これらの発言が「談合ではないか」と指摘されると、「談合になんねぇだろ、それは。なんで談合になるんだよ。定価より下げて、お互い旨みなくなって、なんの意味があるんだよ。バカなの?お前」と激しく反論。

- 意図的に価格を吊り上げるための談合は問題だとしつつも、過度な値下げ競争を避けるための話し合い(定価販売の維持)は問題ないという認識を示しました。

これらの発言は、個々の表現だけを取り上げれば単なる経営者の愚痴や業界への意見表明とも受け取れるかもしれません。しかし、一連の流れとして捉えると、同業者間で価格維持に関する何らかの話し合いや暗黙の了解が存在し、それに基づいて価格競争を意図的に避けている、すなわちカルテル行為を行っているのではないか、という強い疑念を抱かせる内容でした。

5-3. 独占禁止法における「カルテル(不当な取引制限)」とは?

はんじょうさんの発言がなぜこれほど問題視されたのかを理解するために、「カルテル」について簡単に解説します。カルテルは、正式には「不当な取引制限」と呼ばれ、独占禁止法によって原則として禁止されている行為です。

- 定義: 本来、市場で自由に競争すべき複数の事業者(企業や個人事業主)が、互いに連絡を取り合い、商品やサービスの価格、生産・販売数量、販売地域などを共同で取り決めること。

- 目的: 競争を制限することで、参加事業者の利益を不当に確保・増大させること。

- 主な種類:

- 価格カルテル: 価格の維持・引き上げ、値下げ競争の制限などを申し合わせる。

- 数量カルテル: 生産量や販売量を制限する。

- 市場分割カルテル: 販売地域や取引先を割り振る。

- 禁止される理由: 事業者間の自由で公正な競争を阻害し、価格の高止まりや品質・サービスの低下、消費者の選択肢の減少などを招き、最終的に消費者の利益を損なうため。

- 適用対象: 大企業だけでなく、中小企業や個人事業主であっても、同業他社と共同で価格などを取り決めれば、独占禁止法違反となる可能性があります。

はんじょうさんの「価格競争に巻き込まれないように」「値下げ競争はやめるべき」といった発言は、まさにこの「価格カルテル」に該当する行為を行っている、あるいは少なくとも容認していると受け取られても仕方がないものでした。たとえ明確な価格協定が存在しなくても、同業者が会合などで価格に関する情報交換を行い、結果的に価格の足並みが揃うような状況になれば、「暗黙のカルテル」として問題視されるリスクがあります。

経営者としての不用意な発言、特に競争法に関わるデリケートな話題について、その重大性を十分に認識していなかった可能性が指摘されています。

6. カルテル疑惑に対するはんじょうさんの反論と法的措置表明:その内容と波紋

自身の配信内での発言を発端とするカードショップのカルテル疑惑が広がる中、はんじょうさんは沈黙を破り、疑惑を正面から否定する声明を発表しました。ここでは、その声明の内容と、表明された法的措置の検討、そしてこの反論が社会にどのように受け止められたかについて解説します。

6-1. 2025年3月27日のX(旧Twitter)での公式声明:疑惑を全面否定

カルテル疑惑がSNSを中心に大きな炎上となっている状況を受け、はんじょうさんは2025年3月27日、自身の公式X(旧Twitter)アカウントを通じて、明確な否定声明を発表しました。その内容は以下の通りです。

- 疑惑への言及: まず、「独占禁止法で規制されている行為であるカルテルに私が関与しているとの情報が広がっています」と、自身に向けられている疑惑を認識していることを示しました。

- 完全否定: その上で、「しかし、私がカルテルに関与しているという事実はありません。また、独占禁止法やその他の法律で規制されているいかなる違法行為をしたという事実もありません」と、カルテルへの関与およびその他の違法行為について、一切の事実はないと断言しました。

6-2. 誹謗中傷への警告と法的措置の検討表明:毅然とした対応

さらに、はんじょうさんは事実に基づかない情報発信や拡散に対して強い警告を発し、法的措置も辞さない構えを見せました。

- 名誉毀損への懸念: 「事実と異なる情報を発信し、また、拡散する行為は、私の名誉を著しく傷つけるものであり、断じて許容できません」と、情報拡散による被害への強い懸念を表明しました。

- 削除要求と中止要請: 「つきましては、このような誹謗中傷を今後一切行わないことを、強くお願い申し上げます。また、私を誹謗中傷する内容の動画やコメントを速やかに削除することを強く求めます」と、具体的な対応を求めました。

- 法的措置の示唆: 「なお、誹謗中傷が続く場合には、私の名誉を守るために毅然とした対応をせざるを得ません」「現在、弁護士に相談をしており、法的措置をとることを検討しておりますので、ご理解ください」と、名誉を守るためには法的手段も厭わないという強い意志を示しました。

6-3. 声明に対する世間の反応と残された課題:説明責任は果たされたか?

はんじょうさんのこの声明は、自身の潔白を強く主張し、憶測や誹謗中傷に対して断固として立ち向かう姿勢を示すものでした。ファンからは安堵や支持の声が上がる一方、この対応に対しては様々な意見や批判も寄せられました。

- 説明不足の指摘: 疑惑を否定するだけでなく、なぜそのような誤解を招く発言をしてしまったのか、その具体的な背景や真意について、より詳細な説明責任を果たすべきだという意見が多く見られました。「事実はない」と繰り返すだけでは、根本的な疑念の解消にはつながらないという指摘です。

- 対応への批判: 法的措置を強く示唆する姿勢が、「口封じではないか」「批判的な意見を威圧している」といった反発を招く側面もありました。より丁寧な対話や説明を求める声も上がりました。

- 公的機関への相談提案: 「自ら公正取引委員会に相談し、問題がないという見解を得て公表すべき」といった、客観的な第三者の判断を仰ぐべきだという建設的な提案もなされました。

カルテル疑惑の真偽は、最終的には司法や行政機関の判断に委ねられることになります。しかし、はんじょうさん自身の発言が疑惑の発端である以上、単に否定するだけでなく、誤解を招いた点について真摯に説明し、透明性を確保することが、信頼回復に向けた重要なステップであると考えられます。

7. カードショップのオリパ炎上:「テールナー事件」とは何があったのか?詳細を解説

はんじょうさんのカードショップを巡る炎上は、カルテル疑惑だけではありませんでした。ほぼ同時期に、ショップが販売したオリジナルパック(オリパ)の内容が「あまりに酷い」として、大きな批判を集める騒動が発生しました。これは、特定のポケモンカードの名前から、通称「テールナー事件」と呼ばれています。何があったのか、その詳細を見ていきましょう。

7-1. オリジナルパック(オリパ)とは?その仕組みと魅力、そしてリスク

まず、オリパについて簡単に説明します。オリパとは、カードショップが独自に複数のトレーディングカードを封入し、作成・販売するパックのことです。メーカーが販売する公式パックとは異なり、ショップ側が封入するカードの種類や組み合わせ、価格設定を自由に行える点が特徴です。

購入者にとっては、市場価格が非常に高いレアカードや、入手困難なカードが当たるかもしれないという「夢」がある一方で、封入内容の透明性が低く、当たり外れの差が大きいというリスクも伴います。ショップの信頼性やオリパの評判が、購入を判断する上で重要な要素となります。

7-2. 炎上の発端:YouTuber凛子さんの衝撃的な開封動画

今回のオリパ炎上のきっかけとなったのは、YouTuberの凛子(りんこ)さんが2023年5月頃に公開した一本の動画でした(この動画は、はんじょうさんのカルテル疑惑などが注目された2025年3月頃に再び拡散され、大きな話題となりました)。

動画の内容は、はんじょうさんのカードショップ「カードショップはんじょう」で販売されていた、1口1万円という高額なオリパに関するものでした。凛子さんは、このオリパを、最後の1パック購入者に贈られる「ラストワン賞」狙いで、在庫全て(合計23口、23万円分)を買い占めて開封するという、大胆な企画を実施しました。

その開封結果は、多くの視聴者に衝撃を与えるものでした。なんと、購入した全23口のうち、実に20口から、同じポケモンカード『テールナー』(CHR – キャラクターレア)が出現したのです。この『テールナー』は、当時の市場価値としては数百円程度の、いわゆる「ハズレ枠」の中でも特に価値が低いとされるカードでした。

7-3. なぜ炎上したのか?「やり方が露骨すぎる」という批判

オリパに当たり外れがあること自体は、購入者もある程度理解しています。しかし、今回のケースが大きな批判を浴びた理由は以下の点にあります。

- 極端すぎる偏り: 1口1万円という高額オリパにもかかわらず、その大部分(約87%)が同じ低価値カードで占められていたという、極端な内容の偏りは、多くの購入者にとって到底受け入れられるものではありませんでした。

- 在庫処分の疑い: このような封入内容は、売れ残っていた低価値カードを処分するために意図的に行われたのではないか、という「在庫処分オリパ」の疑念を強く抱かせました。「顧客を軽視している」「誠意がない」という厳しい批判が集中しました。

- 価格設定との乖離: 1口1万円という価格設定に対して、封入内容(特にハズレ枠)の価値があまりにも低すぎると感じられました。価格に見合わない商品であるという不満が噴出しました。

- 信頼性の失墜: この一件は、「カードショップはんじょう」のオリパに対する信頼性を大きく損なう結果となりました。「この店では安心してオリパを買えない」という声が多く上がり、ショップの評判に深刻なダメージを与えました。

法的な違法性(詐欺など)を問うのは難しいかもしれませんが、商売倫理や顧客満足度の観点からは、極めて問題のある販売方法であったと言わざるを得ません。

7-4. はんじょうさんの謝罪とその受け止められ方:鎮火には至らず

この「テールナー事件」について、はんじょうさんは自身の配信で、視聴者に向けて土下座をして謝罪しました。しかし、その謝罪が必ずしも騒動の沈静化には繋がりませんでした。

一部の視聴者からは、謝罪時の態度や言葉遣いについて、「反省の色が見えない」「誠意が感じられない」「パフォーマンスにしか見えない」といった厳しい意見が寄せられました。謝罪はしたものの、その内容や伝え方が、批判している人々の感情を逆撫でする結果となった側面もあるようです。

このオリパ炎上は、カードショップ経営者としての商品企画力、価格設定の妥当性、そして何よりも顧客に対する誠実な姿勢が問われる事態となり、カルテル疑惑と合わせて、はんじょうさんへの批判を一層強める結果を招きました。

8. さらなる炎上の火種も特定?線路侵入の犯罪行為疑惑浮上?

インターネット上の一部ユーザーは、はんじょうさんについて、さらなる問題を引き起こす可能性のある過去の言動を詳細に調査しています。はんじょうさんはYouTubeやTwitterなどに多数の投稿を行っており、その全てを削除するには至っていない状況です。

主に匿名掲示板、SNSで話題となっている特定班(鬱モコキ八人衆)のメンバーは以下の通りです。

- ①神眼の暁星(No.1)

- ②虚空の嵐(No.2)

- ③断罪の水銀(No.3)

- ④一閃の紫苑(No.4)

- ⑤魔性の夜楼(No.5)

- ⑥不滅の幻(No.6)

- ⑦破壊の獅子王(No.7)

- ⑧大海の蒼穹(No.8)

加えて、投稿が削除される前にスクリーンショット等で記録し、証拠として保存している模様です。これらの情報は、はんじょうさんが注目度の高いイベントへの出演が決定した際に公開する計画があるようで、その鍵となるキーワードは「線路」であるとされています。

SNS上で、はんじょうさんとされる人物が線路内に立ち入り記念撮影をしたとされる写真が拡散しています。当該写真は2014年2月7日に投稿されたものです。

しかし、夜間に撮影されたとみられる写真であり、はんじょうさんとされる人物の顔と胴体の間に不自然な点が見られるため、合成された画像である可能性も指摘されています。

仮に写真の人物がはんじょうさん本人であった場合、以下の犯罪行為に該当する可能性があります。ただしはんじょうさんとされる人物が線路に立ち入ったのは10年前以上であり時効です。

- 鉄道営業法違反(在来線):時効1年

在来線の線路内に無断で立ち入った場合、鉄道営業法第37条に違反することになります。この法律では、「停車場その他鉄道地内にみだりに立ち入った者は、10円以下の科料に処す」と規定されていますが、現在では罰金等臨時措置法の適用により、1万円未満の科料が科されます。

この科料は比較的軽い刑罰ですが、前科がつく可能性があるため注意が必要です。

- 新幹線特例法違反(新幹線):時効3年

新幹線の線路内に無断で立ち入った場合、「新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法」(新幹線特例法)に違反することになります。この法律では、線路内への無断立ち入りに対して、1年以下の懲役または5万円以下の罰金が科されます。

新幹線は高速で運行されており、事故が発生した場合の被害が大きいため、在来線よりも厳しい罰則が設けられています。

- 威力業務妨害罪:時効3年

線路内への立ち入りによって列車の運行が妨害された場合、刑法第234条の「威力業務妨害罪」に問われる可能性があります。この罪では、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。

例えば、列車を止める目的で線路に立ち入った場合や、立ち入りによって実際に列車が遅延・停止した場合などが該当します。

- 往来危険罪:時効10年

線路に物を置くなどして列車の往来に危険を生じさせた場合、刑法第125条の「往来危険罪」に問われる可能性があります。この罪では、2年以上の有期懲役が科されます。

例えば、線路に置き石をするなどして列車の運行に支障をきたした場合が該当します。

- 民事上の損害賠償責任

線路内への立ち入りによって列車が遅延・停止した場合、鉄道会社から損害賠償を請求される可能性があります。過去には、列車の運行に支障をきたしたことで、数百万円規模の賠償金が請求された事例もあります。

9. 配信者たちの反応は?加藤純一さんは絶縁宣言し切り抜き動画を削除?

配信者のはんじょうさんは、これまで多くの著名な配信者と交流を持っていました。配信者コミュニティ内での知名度も高く、はんじょうさんを知る関係者は少なくありません。今回、はんじょうさんに複数の疑惑が浮上したことは、他の配信者たちの間にも衝撃を与えています。

トップクラスの配信者であり、はんじょうさんとも交流のあった加藤純一さんは、過去の自身の配信アーカイブから、反社会的勢力との関係を想起させるような内容の切り抜き動画(暴力団の先輩との話)を削除する対応を取りました。この削除が、はんじょうさんの騒動に直接関連するものかは明らかになっていません。

さらに、加藤純一さんは自身の配信において、以下のような趣旨のコメントを発信しました。 「そこらの配信者が表ではもう絡めないけど裏では飯行こうとか言ってるけど俺は逆。もしはんじょうさんはもう更生してるから~って認めてくれる企業があるのであれば表では絡めるけど裏では絡めない。証明できないもん、昨日はんじょうさんと飯行ってさ~とか言ったら、え?2人で?ってなるじゃん」 この発言は、今後の関係性について一定の距離を置く意思を示したものと解釈でき、事実上の絶縁宣言と捉える向きもあります。

一方、はんじょうさん自身は過去に、反社会的勢力との関わりについて次のように発言していました。 「加藤純一さんが反社と絡んでたら俺もう二度と絡めねえな。どんなことがあっても。俺は明言する反社と関わってる人はまじ二度と絡めないわ」 「言ったな?ってそらそうだよ悪いけど。その~故意でね。うん絶対無理。だって俺店もやってるしさ無理だよ、立場的にも。従業員の人生終わるんで無理です。」 「でも加藤さんはそこは絶対にしっかりしてる筈なんだ反社チェックだけは」 皮肉にも、この過去の発言が、現在の自身に向けられる状況となっています。

はんじょうさんは所属事務所であるUUUMと協力し今回の炎上騒動について説明するとのことです。

10. 一連の炎上騒動に対するネット上の反応:多様な意見を整理・分析・解説

はんじょうさんを巡る情報商材ICMGへの関与疑惑、カードショップ経営におけるカルテル疑惑、そしてオリパ販売(テールナー事件)といった一連の炎上騒動は、インターネット上で非常に大きな注目を集め、様々な意見や議論を巻き起こしました。ここでは、SNS、掲示板、ニュースサイトのコメント欄などに寄せられた多様なネットユーザーの声を整理・分析し、主な論点と反応の傾向を解説します。

10-1. 情報商材(ICMG)関与疑惑への反応:過去への驚きと組織への懸念

はんじょうさんが過去に、マルチ商法(連鎖販売取引)の疑いがある情報商材ビジネスに関与していたという事実は、多くのファンや視聴者に衝撃を与えました。

- 驚きと失望: 人気ゲーム実況者としてのクリーンなイメージとのギャップに、驚きや失望の声が上がりました。「まさかはんじょうがそんなことに関わっていたなんて」という反応が多く見られました。

- ビジネスモデルへの批判: ICMGの仕組み(高額な参加費、会員勧誘による報酬)に対して、「典型的なマルチ商法だ」「ねずみ講と変わらないのでは?」といった批判や、その手法を問題視する意見が多数寄せられました。若者をターゲットにした悪質なビジネスモデルではないかという懸念も示されました。

- はんじょうさんの説明への疑問符: はんじょうさん自身が「騙された」「仕方なくやった」と説明していることに対し、発掘された写真などから「本当に末端だったのか?」「幹部クラスに見える」といった疑問の声や、説明の信憑性を問う意見も根強く存在しました。

- STT代表逮捕の影響: 運営会社STTの代表が過去に凶悪事件で逮捕されていた事実が明らかになると、「やはり危険な組織だった」「関わっていたこと自体が問題だ」といった、組織の反社会性を指摘する声が一層強まりました。

10-2. カードショップのカルテル疑惑への反応:法的議論と経営倫理

カードショップ経営に関するカルテル疑惑は、法律論争から経営倫理まで、幅広い議論を呼びました。

- 発言内容への直接的な批判: 「価格競争を避けるために同業者と協力する」という趣旨の発言は、「まさにカルテルそのもの」「消費者の利益を無視している」という直接的な批判を多く受けました。「談合ではない」という反論に対しても、「価格カルテルに該当する可能性が高い」という指摘が相次ぎました。

- 法的評価に関する議論:

- 「小規模な店舗間のやり取りで、公正取引委員会が実際に摘発する可能性は低いのでは?」という冷静な見方もありました。

- しかし、「摘発される可能性が低いからといって、違法行為が許されるわけではない」「法律上はアウトだろう」という意見も多く、法的・倫理的な問題点を切り分けて考えるべきだとの指摘がなされました。

- 「自分で判断せず、公取委に相談すべき」という、第三者の判断を求める声も強くありました。

- 経営者としての資質への疑問:

- 配信で軽率に競争法に関わるような発言をしてしまうことに対し、「経営者としての自覚や危機管理能力が欠如している」「言って良いことと悪いことの区別がついていない」といった、経営者としての資質を問う厳しい声が上がりました。

- 「ビジネスに関する内部情報は、軽々しく公の場で話すべきではない」という、情報管理の甘さを指摘する意見もありました。

- 法的措置表明への賛否両論: はんじょうさんが法的措置を表明したことに対しては、「誹謗中傷には毅然と対応すべきだ」という擁護の声がある一方で、「まずは自身の発言について説明責任を尽くすべきだ」「批判を封じ込めようとしているように見える」といった批判的な意見も多く、賛否が分かれました。

10-3. オリパ(テールナー事件)問題への反応:商売倫理への厳しい目

オリパの内容に関する炎上は、主に商売倫理や顧客対応の観点から、厳しい批判が集中しました。

- 商品内容への非難轟々: 1万円という高額オリパの内容が、大部分を低価値の『テールナー』で占められていたことに対し、「ひどすぎる」「詐欺に近い」「顧客を馬鹿にしている」といった、極めて強い非難の声が上がりました。「#カルテールナー」といったハッシュタグが生まれるなど、半ば揶揄するような形で広く拡散されました。

- 在庫処分の疑念: 「完全に在庫処分目的だ」「誠意のかけらもない」といった、ショップ側の意図を疑う声が多く、顧客満足度を度外視した販売手法であると見なされました。

- 謝罪への不満と信頼失墜: 配信での土下座謝罪に対しても、「反省しているとは思えない」「パフォーマンスだ」といった不満の声が多く、騒動の鎮静化には繋がりませんでした。この一件で「カードショップはんじょう」への信頼は大きく揺らぎ、「もうこの店では買わない」という声も多く聞かれました。

10-4. 全体的な反応と背景にあるもの:日頃の言動とファン心理

これら個別の問題に対する反応に加え、一連の炎上騒動全体を通して見られる反応や、その背景にあると考えられる要因も指摘されています。

- 日頃の言動への反感の蓄積: はんじょうさんの配信スタイルは、時に他の配信者や視聴者を煽ったり、挑発的・攻撃的な発言をしたりすることもありました。そうした日頃の言動に対して反感を抱いていた層が、今回の騒動を機に一斉に批判の声を上げた、という見方もあります。「日頃の行い」「自業自得」といった厳しいコメントも散見されました。

- ファンコミュニティ内の動揺と分裂: 熱心なファン(まんぜう軍、家臣)の中にも、一連の騒動、特に過去の情報商材関与や経営者としての問題行動に対して、失望感を示したり、擁護しきれないと感じたりする人が現れました。一方で、変わらず彼を信じ、応援し続けるファンもおり、ファンコミュニティ内でも意見が分かれる状況が生まれました。

- インフルエンサーとしての責任: 人気ゲーム実況者であり、実店舗の経営者でもあるという、社会的に影響力の大きな立場として、その発言や行動にはより高い倫理観と責任感が求められるべきだ、という意見が多数を占めました。コンプライアンス意識の欠如を指摘する声も多く上がりました。

ネット上の反応は、単なる感情的な批判や誹謗中傷だけでなく、法的な問題点、経営倫理、情報発信者としての責任、そしてファン心理など、多岐にわたる論点を含んでいます。これらの声は、はんじょうさん自身が今後どのように活動していくべきか、そして私たちがインフルエンサーや企業とどのように向き合っていくべきかを考える上で、重要な示唆を与えています。

11. まとめ:はんじょうさんの情報商材・カードショップ炎上騒動から見える課題と今後の展望

人気ゲーム実況者・経営者であるはんじょうさんを取り巻いた、情報商材ICMG関与疑惑、カードショップ経営におけるカルテル疑惑、そしてオリパ販売問題という一連の炎上騒動。本記事では、これらの騒動の経緯、背景、関連情報を詳細に追い、何があったのかを多角的に分析してきました。最後に、これらの騒動から浮かび上がった課題を整理し、はんじょうさんの今後の活動と、私たちがこの出来事から何を学ぶべきかについて考察します。

11-1. 一連の騒動の核心:問われた信頼と倫理観

今回の騒動の核心は、はんじょうさんという影響力のある人物の「信頼性」と「倫理観」が、過去の行動と現在の事業運営の両面から厳しく問われた点にあると言えます。

- 過去(情報商材ICMG)の問題:

- マルチ商法(連鎖販売取引)の疑いが濃厚なビジネスへの関与。

- 彼自身の説明と客観的な情報との間に見られる齟齬、説明責任の問題。

- 関与していた組織のトップが凶悪事件で逮捕されていたという事実。

- 現在(カードショップ経営)の問題:

- 独占禁止法違反(カルテル)を疑われる発言と、経営者としてのコンプライアンス意識の欠如。

- オリパ販売における、顧客満足度を度外視したとも取れる販売手法と商売倫理。

- 疑惑や批判に対する説明や対応のあり方。

これらの問題が複合的に絡み合い、大きな炎上へと発展しました。

11-2. 騒動が提起した主な課題:個人と社会が向き合うべきこと

この一連の騒動は、はんじょうさん個人だけでなく、私たち社会全体に対してもいくつかの重要な課題を投げかけています。

- 過去の清算と説明責任の重要性: 過去の過ちや疑念に対して、真摯に向き合い、誠実に説明することの重要性。特に公人や影響力のある人物にとっては、透明性の確保が信頼回復の鍵となります。

- コンプライアンスと企業倫理の徹底: 事業活動を行う上で、法令遵守(コンプライアンス)はもちろんのこと、社会的な倫理観や顧客への誠実な姿勢がいかに重要であるか。利益追求と倫理観のバランスが問われます。

- 情報発信者の社会的責任: インターネット上で大きな影響力を持つ人物(インフルエンサー)は、自身の発言や行動が社会に与える影響を自覚し、より慎重で責任ある情報発信を心がける必要があること。

- ネット情報の取り扱いとリテラシー: 炎上騒動において、不確かな情報や憶測が安易に拡散される危険性。情報の真偽を見極め、冷静かつ建設的な議論を行うための情報リテラシーの向上が求められます。

- ファンとの健全な関係性: 応援する対象が問題を起こした際に、ファンがどのように向き合うべきか。盲目的な擁護だけでなく、是々非々で判断し、建設的な批判や提言を行うことも、健全なファン文化のあり方かもしれません。

11-3. はんじょうさんの今後の展望:信頼回復への道のり

はんじょうさんは、現在もゲーム実況者、カードショップ経営者としての活動を継続しています。一連の騒動は、彼の活動や評判に大きな影響を与えましたが、今後どのように信頼を回復していくのかが注目されます。

カルテル疑惑については、明確な違法行為が認定されない限り、活動が法的に制限される可能性は低いかもしれません。しかし、失われた信頼を取り戻すためには、単に活動を続けるだけでなく、以下のような姿勢が求められるでしょう。

- 過去の情報商材関与について、より真摯で詳細な説明を行うこと。

- カードショップ経営において、コンプライアンスを徹底し、顧客目線に立った誠実な運営を心がけること。

- 自身の発言の影響力を自覚し、より慎重で責任ある情報発信を行うこと。

- 批判的な意見にも耳を傾け、建設的な対話を通じて理解を求める姿勢を示すこと。

これらの課題に真摯に向き合い、具体的な行動で示していくことができれば、時間はかかるかもしれませんが、再びファンや社会からの信頼を得ることも可能かもしれません。今後の彼の活動と姿勢が、その評価を左右することになります。

この一連の騒動は、私たちにとっても、インターネット時代の情報との向き合い方、企業やインフルエンサーの社会的責任について改めて考える貴重な機会となりました。感情的な炎上に加担するのではなく、事実に基づき、多角的な視点から物事を捉え、建設的な議論へと繋げていくことが重要です。

コメント