人気VTuberグループ「ホロライブ」所属の兎田ぺこら(うさだぺこら)さんを巡り、過去の「チキン冷めちゃった」とされる出来事を題材にしたイラストが原因で、投稿者である絵師「らクカきくん」に対し、所属事務所から情報開示請求が行われたことが判明し、大きな注目を集めています。この一件は、単なるファン活動の域を超え、法的な措置へと発展したことで、多くのファンや関係者に衝撃を与えました。

この記事では、以下の点について、現在までに明らかになっている情報を元に詳細に解説していきます。

- 事件の経緯:なぜ兎田ぺこらさんの「チキン冷めちゃった」絵が問題となり、開示請求に至ったのか?

- 問題の絵:一体どのような内容のイラストだったのか?何が誹謗中傷と判断されたのか?

- らクカきくんとは:開示請求を受けた「らクカきくん」はどのような人物なのか?その正体や活動内容は?

- 賠償額の見通し:もし損害賠償請求に発展した場合、その金額はいくらになる可能性があるのか?

一体何があったのか、そしてこの問題は今後どのように展開していくのでしょうか。本記事を通じて、事件の全貌と背景にある問題点を深く掘り下げていきます。

1. 兎田ぺこらのチキン冷めちゃった中傷絵で開示請求は何があった?

今回の開示請求騒動は、あるイラストレーターのX(旧Twitter)への投稿が発端となりました。ここでは、兎田ぺこらさんに関連する「チキン冷めちゃった」とされる出来事を描いたイラストが、なぜ開示請求という法的手続きにまで発展したのか、その経緯を詳しく見ていきましょう。何が起きたのか、その詳細を時系列で追います。

1-1. 発端:らクカきくんへの突然の開示請求通知とは?いつ頃通知されたのか?

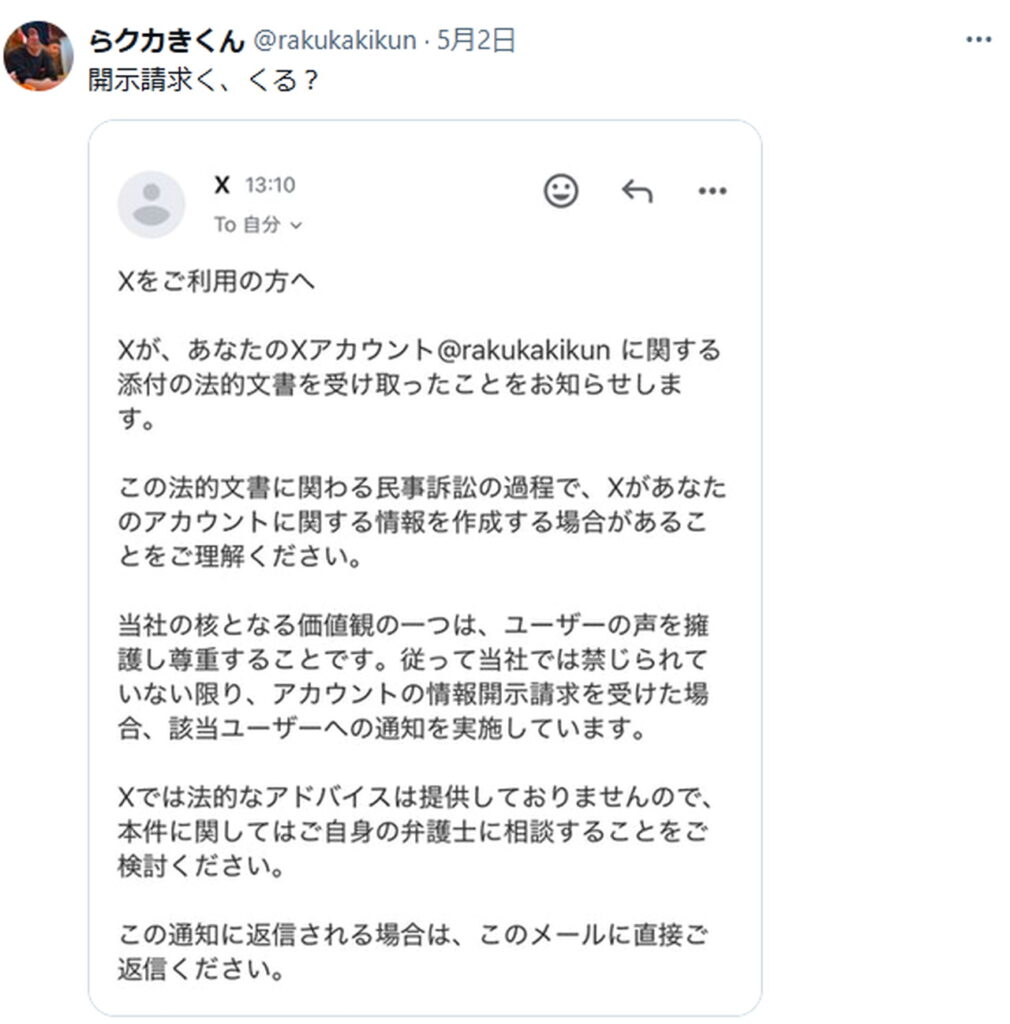

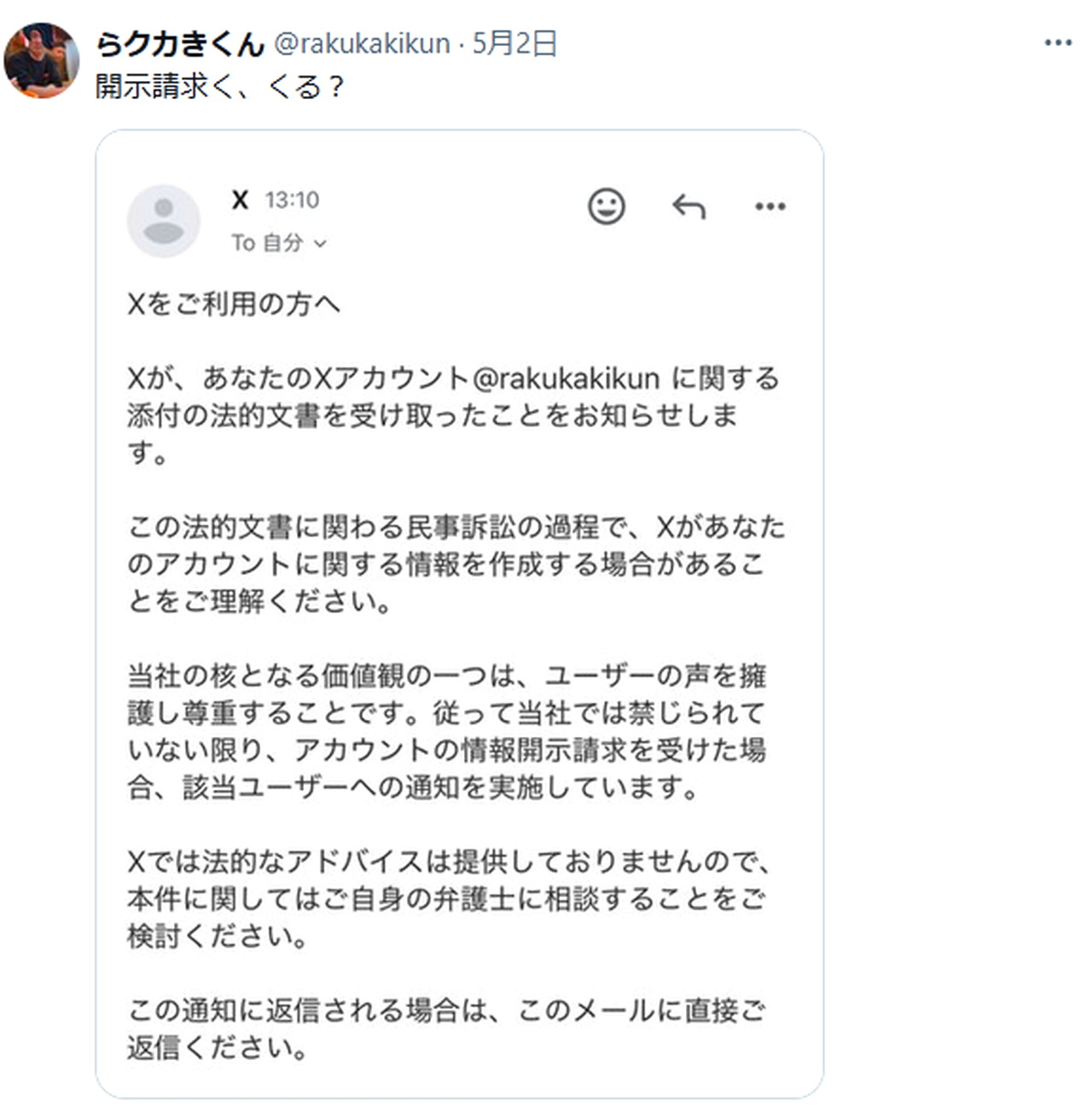

2025年5月2日、X(旧Twitter)で活動するイラストレーター「らクカきくん」が、自身のアカウントを通じて、VTuberグループ「ホロライブ」を運営するカバー株式会社から発信者情報開示請求を受けたことを公表しました。この突然の報告は、らクカきくんのフォロワーだけでなく、多くのホロライブファンやVTuberコミュニティに衝撃をもって受け止められました。

発信者情報開示請求とは、インターネット上での権利侵害(名誉毀損、プライバシー侵害、著作権侵害など)があった場合に、被害者がプロバイダなどに対して、加害者の氏名、住所、メールアドレスといった個人情報の開示を求める法的手続きのことです。この手続きが取られたということは、ホロライブ側がらクカきくんの投稿によって何らかの権利侵害があったと判断したことを意味します。

らクカきくん自身も、この通知には動揺を隠せない様子で、今後の対応について苦慮している旨の投稿も見受けられました。当初、開示請求の具体的な原因については明かされていませんでしたが、憶測が飛び交う状態でした。

1-2. 原因判明:問題視された「チキン冷めちゃった」中傷絵とはいつの投稿?

開示請求の公表から約3週間後の2025年5月22日、らクカきくんは自身のXアカウントで、開示請求の原因が兎田ぺこらさんの「チキン冷めちゃった」事件に関するイラストであったことを明らかにしました。この投稿により、これまで憶測の域を出なかった騒動の原因が具体的に特定されることになりました。

「チキン冷めちゃった」というフレーズ自体は、数年前に兎田ぺこらさんの配信に関連してインターネット上で広まった隠語のようなものであり、特定の文脈で使われることがありました。らクカきくんが投稿したイラストは、このフレーズを題材にしつつ、兎田ぺこらさんを著しく貶めるような内容を含んでいたとされています。具体的な投稿時期については詳細な情報が待たれますが、このイラストがホロライブ側の目に留まり、法的措置を講じる決定的な要因となったと考えられます。

1-3. 「チキン冷めちゃった」事件の背景:2021年の出来事とは何だったのか?

そもそも「チキン冷めちゃった」事件とは、2021年のクリスマスの時期に遡ります。当時、人気VTuberである兎田ぺこらさんがクリスマス配信を行うのではないかと多くのファンが期待していました。一部の熱心なファン(リスナー)は、兎田ぺこらさんの配信を視聴しながらクリスマスを楽しむために、チキンなどの食事を用意して待機していたと言われています。

しかし、結果としてその日、兎田ぺこらさんの配信は行われませんでした。この出来事を受け、匿名掲示板「5ちゃんねる」(当時)などで、「ぺこらの配信待ってたら(用意していた)チキン冷めちゃったじゃねーか」といった趣旨の書き込みが相次ぎました。この書き込みが、リスナーが配信を心待ちにしていたものの、それが叶わなかったやるせない心情と、目の前の冷めてしまったチキンという情景をユーモラスに表現しているとして、インターネット上で話題となり、一種のネットミームとして定着していったのです。

このフレーズ自体は、直接的に兎田ぺこらさんを中傷するものではなく、むしろファン心理の機微を表すものとして認識されていましたが、今回のらクカきくんのイラストは、この背景を利用しつつ、悪意のある解釈を加えたものだったと指摘されています。

1-4. ホロライブ側の対応:なぜ開示請求に至ったのか?その理由とは?

ホロライブを運営するカバー株式会社は、以前から所属タレントへの誹謗中傷や権利侵害行為に対して、法的措置を含む断固とした対応をとる方針を明確にしています。実際に、同社は2024年だけでも252件の誹謗中傷などに対応したと報告しており、タレントの保護に積極的に取り組んでいる姿勢がうかがえます。

今回のらクカきくんのイラストに関して、ホロライブ側は、その内容が兎田ぺこらさんの名誉やイメージを著しく傷つけ、さらには予定していた企画の妨害にも繋がったと判断した可能性が高いです。VTuberは、そのキャラクターイメージが活動の根幹をなすため、悪意のある創作物によるイメージ毀損は、タレント本人だけでなく、運営企業にとっても看過できない重大な問題となります。

特に、問題となったイラストが、単なる風刺やパロディの範疇を超え、性的描写を含むなど極めて悪質なものであった場合、タレントの尊厳を傷つける行為として、より厳しい対応が取られるのは当然と言えるでしょう。開示請求は、このような悪質な行為を行った発信者を特定し、その後の法的責任を追及するための第一歩と考えられます。

2. どんな絵だった?問題のイラスト内容は一体何だったのか?

開示請求の原因となった「チキン冷めちゃった」のイラスト。一体どのような内容が描かれていたのでしょうか。ここでは、問題の絵の詳細や、らクカきくんの他の作品の傾向、そして表現の自由と人権侵害の境界線について考察します。多くの人が疑問に思う「どんな絵だったのか?」という点に迫ります。

2-1. 問題のイラスト:どんな内容で兎田ぺこらさんを侮辱したのか?

情報によれば、らクカきくんが投稿し、ホロライブ側から問題視された「チキン冷めちゃった」のイラストは、兎田ぺこらさんが冷めたチキンを持ったリスナーを傍観し、別の男性と性的な行為に及んでいるという、極めて扇情的かつ侮辱的な内容だったとされています。この描写は、元々の「チキン冷めちゃった」というフレーズが持つファンの純粋な待機心や期待感を逆手に取り、兎田ぺこらさんのイメージを著しく貶めるものであったと言わざるを得ません。

このような内容は、単なるファンアートや風刺とは到底言えず、明らかに兎田ぺこらさん本人への悪意ある攻撃と解釈されても仕方がないでしょう。特に、VTuberというキャラクター性を重視するタレントにとって、このような性的かつ虚偽の内容を含むイラストは、名誉毀損や侮辱に該当する可能性が非常に高いと考えられます。

現在、この問題のイラストはらクカきくん自身によって削除されている模様ですが、その内容はインターネット上で拡散され、多くの議論を呼んでいます。

2-2. らクカきくんの他の投稿:さくらみこさんへの不適切描写も過去にあった?

らクカきくんのXアカウントでは、過去にもホロライブ所属のタレント、特に兎田ぺこらさんやさくらみこさんを題材とした漫画やイラストが投稿されていたようです。しかし、その一部は、必ずしも好意的なファンアートとは言えない側面を持っていたとの指摘があります。

具体的には、さくらみこさんを不必要に太っているかのように描写したり、兎田ぺこらさんとさくらみこさんが、高額なスーパーチャット(投げ銭)をしたリスナーを「童貞」「弱者男性」などと見下し嘲笑するような内容の漫画を描いていたとされています。これらの表現は、タレントの容姿を揶揄したり、ファンを侮辱するものであり、タレント本人だけでなく、そのファンコミュニティ全体に対する攻撃とも受け取れるものです。

こうした過去の投稿内容を踏まえると、今回問題となった「チキン冷めちゃった」のイラストも、単発的なものではなく、らクカきくんの創作活動における一定の傾向の延長線上にあった可能性が示唆されます。

2-3. 表現の自由と人権侵害の境界線はどこにあるのか?

創作活動においては「表現の自由」が尊重されるべきですが、それは無制限に認められるものではありません。他者の名誉を毀損したり、プライバシーを侵害したり、侮辱したりするような表現は、表現の自由の範疇を超え、法的な責任を問われることがあります。

特に、今回のケースのように、特定の個人(VTuberも含む)を対象とし、その社会的評価を著しく低下させるような虚偽の、あるいは極めて侮辱的な内容の創作物を公表する行為は、人権侵害に該当する可能性が高いと言えます。ファンアートという名目であっても、それがタレント本人を傷つけ、活動に支障をきたすようなものであれば、許容される範囲を逸脱していると判断されるでしょう。

インターネット上では、匿名性や拡散性の高さから、時に過激な表現が見受けられることがあります。しかし、オンラインであってもオフラインであっても、他者を不当に貶める行為が許されないという原則に変わりはありません。今回のホロライブ側の対応は、そのような行き過ぎた表現に対して警鐘を鳴らすものとも言えるでしょう。

2-4. 現在のイラストの状況:削除された理由はなぜか?

前述の通り、問題となった兎田ぺこらさんの「チキン冷めちゃった」に関するイラストは、現在らクカきくんのXアカウントからは削除されています。この削除の理由については、らクカきくん本人からの明確な説明はなされていませんが、いくつかの可能性が考えられます。

一つには、ホロライブ側から開示請求の通知を受け、事の重大性を認識し、自らの判断で削除した可能性です。あるいは、弁護士などの専門家からアドバイスを受け、証拠隠滅と見なされない範囲で、これ以上の拡散を防ぐために削除したというシナリオも考えられます。また、Xの運営側が利用規約に基づき、不適切コンテンツとして削除措置を講じた可能性もゼロではありませんが、通常は投稿者自身による削除が多いと考えられます。

いずれにせよ、イラストが削除されたという事実は、その内容が何らかの問題を抱えていたことを間接的に示しているとも言えるかもしれません。ただし、法的な観点からは、一度公表された情報が削除されたとしても、それによって権利侵害の事実が消えるわけではない点に注意が必要です。

3. 開示請求されたらクカきくんとは何者?その正体や名前は?

ホロライブから開示請求を受けた「らクカきくん」。一体どのような人物なのでしょうか。彼のXでの活動内容やプロフィール、そして本名や素顔は特定されているのか。また、開示請求後の彼の反応や、ネット上の声についても詳しく見ていきます。「らクカきくんとは誰なのか?」という疑問に答えます。

3-1. らクカきくんのXでの活動内容とプロフィールは?どんな人?

「らクカきくん」(Xアカウント @rakukakikun)は、主にX上でホロライブ所属のVTuber、特に兎田ぺこらさんやさくらみこさんを題材としたイラストや漫画を投稿していた人物です。彼のプロフィールには詳細な個人情報は記載されておらず、その活動は主に二次創作が中心であったようです。

彼の作風は、時にキャラクターをデフォルメしたり、コミカルなシチュエーションを描く一方で、前述のように一部の作品ではタレントを揶揄するような、あるいはファンを不快にさせるような表現も見受けられたとされています。今回の開示請求の件で注目を集めるまでは、一部のホロライブファンの間で知られる存在だったと考えられます。

2025年5月22日の投稿では、開示請求の通知と共に「余談ですが描いた絵を母親に見られました。」と明かしており、このことから彼が実家で暮らしている可能性や、自身の創作活動について家族に必ずしもオープンにしていなかった状況が垣間見えます。この一言は、ネット上でも様々な反響を呼びました。

3-2. らクカきくんの素顔や本名は特定されているのか?

現時点(2025年5月23日)で、「らクカきくん」の素顔や本名といった個人情報は公には特定されていません。発信者情報開示請求は、プロバイダなどが保有する契約者情報を開示させる手続きですが、その情報が直ちに一般に公開されるわけではありません。開示された情報は、通常、被害者側(この場合はホロライブ側)の弁護士などを通じて管理され、法的手続きに必要な範囲でのみ利用されます。

ただし、開示請求が認められ、らクカきくんの個人情報がホロライブ側に渡った場合、その後の示談交渉や訴訟の過程で、間接的に情報が明らかになる可能性は否定できません。しかし、それはあくまで法的手続きの一環であり、無関係な第三者が面白半分に個人情報を特定し、晒すような行為はプライバシー侵害として別途問題となる可能性があります。

ネット上では様々な憶測が飛び交うこともありますが、確証のない情報を鵜呑みにしない冷静な対応が求められます。

3-3. 開示請求後のらクカきくんの反応:「闘う」宣言の真意とは?

らクカきくんは、ホロライブからの開示請求を公表した後、2025年5月22日に「示談はしません。私は闘います。あと弁護士クカさい」とXに投稿し、法的に争う姿勢を明確に示しました。「弁護士クカさい」という表現には、彼の独特のユーモアや、あるいは悲壮感が込められているのかもしれません。

この「闘う」宣言は、多くの注目を集めました。示談に応じれば、一定の金銭的負担や謝罪などで解決する道もあったかもしれませんが、それを拒否し、裁判で自らの正当性を主張する、あるいはホロライブ側の主張に反論する道を選んだことを意味します。この決断の背景には、自身の表現行為に対する信念があるのか、あるいは他に何らかの事情があるのかは現時点では不明です。

いずれにしても、この宣言により、本件は交渉による早期解決ではなく、長期化する可能性のある法廷闘争へと進む可能性が高まったと言えるでしょう。

3-4. ネット上の反応:らクカきくんへの擁護と批判の声は?

らクカきくんの一連の投稿や、「闘う」宣言に対しては、インターネット上で様々な反応が寄せられています。

一部からは、らクカきくんを応援する声や、表現の自由を盾に彼の立場を擁護する意見が見られます。「負けないでほしい」「クラウドファンディングで弁護士費用を集めてはどうか」といった具体的な支援を申し出るようなコメントも散見されました。これらの意見は、大企業であるホロライブに対して個人が立ち向かう構図に共感を覚えたり、あるいは今回のイラストの内容をそれほど問題視していない層からのものと考えられます。

一方で、兎田ぺこらさんやホロライブのファンを中心に、らクカきくんの行為を厳しく批判する声も多数上がっています。「悪質な誹謗中傷だ」「タレントの人格を否定するような絵は許されない」「法的措置は当然」といった意見が多く、彼の創作物が許容範囲を超えているという認識が示されています。特に、タレントが日々努力して築き上げてきたイメージを、一個人の歪んだ表現で傷つけることへの強い反発が見受けられます。

また、「母親に絵を見られた」というエピソードに対しては、同情的な声や、逆にそれをネタにするようなユーモラスな反応もあり、ネットコミュニティ特有の多様な意見が飛び交っている状況です。

4. 損害賠償額はいくらになる?その理由や法的根拠は?

今回の開示請求が、もし損害賠償請求訴訟に発展した場合、その賠償額は一体いくらになるのでしょうか。ここでは、ホロライブ側が主張する可能性のある損害の内容、賠償額を算定する際の要素、そして過去の類似事例などを参考に、その可能性について考察します。「賠償金はいくら?」という最も気になるポイントの一つを掘り下げます。

4-1. ホロライブが主張する損害とは?企画妨害の影響はどの程度あったのか?

ホロライブ側がらクカきくんに対して損害賠償を請求する場合、どのような損害を主張する可能性があるのでしょうか。入力情報によれば、ホロライブ側は問題のイラストによって「企画が妨害された」としており、これが損害賠償請求の大きな柱の一つになると考えられます。

具体的に考えられる損害としては、以下のようなものが挙げられます。

- 企画の中止・変更に伴う直接的な損害:

- 企画の準備にかかった費用(例:制作費、プロモーション費用、外部委託費、人件費など)

- 企画が予定通り実施されていれば得られたであろう利益(逸失利益)

- ブランドイメージの毀損による損害:

- 兎田ぺこらさん及びホロライブ全体のブランドイメージが低下したことによる経済的損失

- ファンの減少や、今後のタレント活動、商品展開、企業案件などへの悪影響

- イメージ回復のために要する広告宣伝費用など

- タレントの精神的損害:

- 兎田ぺこらさん本人が受けた精神的苦痛に対する慰謝料

- 対応費用:

- 今回の問題解決のために要した弁護士費用、調査費用などの専門家費用

- 社内での対応(会議、声明準備など)にかかった人件費など

特に「企画妨害」による損害は、その企画の規模や予定されていた収益によって大きく変動します。大規模な企画であればあるほど、中止や変更に伴う損害額は甚大なものになる可能性があります。

4-2. 損害賠償額の算定要素:何が考慮されるのか具体的に解説

裁判所が損害賠償額を決定する際には、様々な要素が総合的に考慮されます。一概に「このケースならいくら」と言えるものではありませんが、主な算定要素は以下の通りです。

| 算定要素 | 具体的な内容・考慮点 |

|---|---|

| 権利侵害行為の悪質性 | ・表現内容の不適切さ、侮辱の程度 ・虚偽性の有無、扇情的な描写の度合い ・計画性や常習性の有無 ・タレントの人格や尊厳を著しく傷つけるものであったか |

| 権利侵害行為の態様 | ・情報が拡散された範囲(SNSのフォロワー数、リツイート数など) ・公開されていた期間 ・削除の有無や時期、経緯 |

| 被害の具体的な内容と程度 | ・企画中止・変更による具体的な経済的損失額(証拠に基づく立証が必要) ・ブランドイメージ低下による具体的な影響(顧客離れ、契約破棄など) ・タレントが受けた精神的苦痛の大きさ(診断書、陳述書など) |

| 加害者の対応 | ・謝罪の有無や内容 ・反省の態度 ・示談交渉への応じ方 |

| 被害者側の事情 | ・タレントの知名度や社会的影響力 ・運営企業の規模やブランド価値 |

ご指摘の通り、問題となった絵の悪質性が高く、兎田ぺこらさんのイメージを著しく損なうようなものであった場合、それは賠償額が増額される方向に働く重要な要素となります。特に、名誉毀損や侮辱の程度が深刻であると判断されれば、精神的苦痛に対する慰謝料も高額になる傾向があります。

4-3. 過去の類似事例から見る賠償額の相場はいくらか?

過去のインターネット上の名誉毀損や業務妨害に関する裁判例を見ると、賠償額は事案の重大性や悪質性、損害の規模によって大きく異なります。数十万円程度の賠償が命じられるケースから、数百万円、場合によっては数千万円といった高額な賠償が認められるケースまで様々です。

例えば、芸能人や有名企業に対する悪質なデマや誹謗中傷が原因で、多額の賠償金が認められた事例も存在します。VTuberに関連する事例はまだ判例の蓄積が十分とは言えないかもしれませんが、タレントの権利保護の観点から、従来の有名人のケースと同様の法的保護が与えられると考えられます。

しかし、これらの過去の事例はあくまで個別の事案に対する判断であり、今回の「兎田ぺこら・らクカきくん」のケースにそのまま当てはまるわけではありません。具体的な事実関係や証拠、権利侵害の態様、影響の度合いなどが個々のケースで異なるため、単純比較は困難です。

一般論として、企画中止に伴う直接的な経済的損害が明確に立証され、かつイラストの悪質性が極めて高いと判断された場合には、賠償額が高額になる可能性も否定できません。

4-4. らクカきくんが支払う賠償金の可能性と今後の裁判の行方は?

らクカきくんが「示談はしません。私は闘います。」と表明していることから、本件は示談による早期解決ではなく、民事訴訟に発展する可能性が高いと考えられます。

裁判となった場合、ホロライブ側は、らクカきくんの投稿によって被った損害を具体的に主張し、証拠をもって立証していくことになります。一方、らクカきくん側は、自身の投稿の正当性や、ホロライブ側の主張する損害との因果関係、あるいは損害額の妥当性などについて反論していくことになるでしょう。

裁判所は、双方の主張と証拠を慎重に検討し、法的判断を下します。もしホロライブ側の請求が認められれば、らクカきくんには賠償金の支払いが命じられることになります。その金額は、前述の様々な要素を考慮して裁判所が決定しますが、現時点では具体的な金額を予測することは非常に困難です。

また、賠償命令が出たとしても、らクカきくんに支払い能力があるかどうかも、実際にホロライブ側が損害を回復できるかという点では重要な要素となります。

今後の裁判の行方については、多くの注目が集まることが予想されます。表現の自由と権利侵害のバランスがどのように判断されるのか、そしてVTuberという新しいカルチャーにおける法的課題がどのように扱われるのか、重要な示唆を与える判例となるかもしれません。

まとめ:兎田ぺこら「チキン冷めちゃった」絵による開示請求騒動のポイント

今回の騒動について、主要なポイントを以下にまとめます。

- 何があった?:絵師「らクカきくん」が投稿した兎田ぺこらさんの「チキン冷めちゃった」に関する中傷的なイラストが原因で、ホロライブから開示請求を受けました。

- どんな絵だった?:兎田ぺこらさんがリスナーをよそに性的行為に及んでいると描写した、極めて悪質かつ侮辱的な内容であったとされています。

- らクカきくんとは誰?何者?:Xで活動するイラストレーターで、過去にもホロライブタレントの物議を醸す可能性のある絵を投稿。開示請求に対し「闘う」と宣言しています。

- 賠償額はいくらになる?:企画妨害による直接損害、ブランドイメージ毀損、精神的損害などが考慮され、悪質性が高い場合は高額になる可能性も。具体的な金額は裁判所の判断によります。

- いつ頃の事件?:らクカきくんへの開示請求は2025年5月2日に本人が公表、原因となったイラストはそれ以前の投稿。「チキン冷めちゃった」の元ネタは2021年の出来事です。

- なぜ問題になった?:イラストの内容が兎田ぺこらさんの名誉を著しく毀損し、人権侵害に該当する悪質なものであったため、ホロライブ側が法的措置に踏み切ったと考えられます。

- どこで起きた?:主にX(旧Twitter)プラットフォーム上でのイラスト投稿が問題の発端となりました。

この事件は、インターネット上での表現の自由の限界や、VTuberの権利保護のあり方について、改めて考えるきっかけを与えるものと言えるでしょう。今後の動向に引き続き注目が集まります。

コメント