2025年5月24日、大阪市で開催されたプロボクシングIBF世界ミニマム級タイトルマッチにおいて、前王者であった重岡銀次朗選手(25歳、ワタナベジム所属)が、王者ペドロ・タドュラン選手(28歳、フィリピン)に1-2の判定で敗れ、王座奪還はなりませんでした。試合後、重岡銀次朗選手は意識が朦朧とする状態となり、リングから担架で運び出され、救急搬送されるというショッキングな事態が発生しました。このニュースはボクシングファンのみならず、多くの人々に衝撃を与え、重岡銀次朗選手の容態を心配する声が広がっています。大丈夫なのでしょうか。

この出来事を受け、重岡銀次朗選手のその後の容態はどうなったのか、現在の状況、そして今回の事態の背景にあるボクシングというスポーツが内包するボクシング 死亡リスクや頭部への深刻なダメージについて、改めて注目が集まっています。本記事では、2025年5月26日現在の最新情報に基づき、重岡銀次朗選手の容態と試合後の経過、専門家による医学的な見解、さらにはボクシングにおける過去の悲しい事故や、命に関わる危険性、再発防止のための取り組みについて、詳細に解説していきます。

この記事をお読みいただくことで、以下の点が明らかになります。

- 重岡銀次朗選手の救急搬送に至った経緯と、試合直後の緊迫した状況はどのようなものだったのか。

- 重岡銀次朗選手の現在の容態、病院での検査結果、そして回復に向けた情報は何か。

- 試合中に見られた重岡銀次朗選手の特定の仕草や症状が、医学的に何を意味するのか。

- ボクシングにおける頭部外傷(急性硬膜下血腫など)の具体的な危険性や、過去の死亡事故の事例には何があるのか。

- ボクシング界は選手の安全を守るためにどのような対策を講じているのか、そして今後の課題は何か。

- ファンとして、このような状況で選手をどのようにサポートし、情報をどう受け止めるべきか。

重岡銀次朗選手の無事と一日も早い回復を願うと共に、ボクシングという厳しい競技の側面にも光を当て、安全対策の重要性について考えるきっかけとなれば幸いです。

1. 重岡銀次朗選手 衝撃の救急搬送、その時リングで一体何があったのか?

2025年5月24日、インテックス大阪で行われたIBF世界ミニマム級タイトルマッチは、多くのボクシングファンが注目する一戦でした。しかし、試合終了後、誰もが予期せぬ事態が発生しました。この章では、重岡銀次朗選手が救急搬送されるに至った試合当日の経緯と、その時の緊迫した状況について詳しく振り返ります。何が起きたのか、その詳細を追います。

1-1. 2025年5月24日 IBF世界戦、試合後のアクシデント発生の詳しい経緯は?

IBF世界ミニマム級4位の重岡銀次朗選手は、同級王者ペドロ・タドュラン選手とのダイレクトリマッチに臨みました。昨年2024年7月の対戦では、タドュラン選手にTKO負けを喫し、キャリア初黒星と王座陥落を経験しており、今回は雪辱を期す重要な試合でした。試合は12ラウンドに及ぶ激闘となり、両者一歩も譲らない攻防が繰り広げられました。

最終ラウンド終了のゴングが鳴り、判定へ。結果は1-2(115-113で重岡選手支持1者、113-115、110-118でタドュラン選手支持2者)のスプリットデシジョンで、タドュラン選手の勝利、王座防衛となりました。重岡銀次朗選手にとっては、非常に厳しい結果です。この判定結果をリング上で聞いた直後、重岡銀次朗選手に異変が生じました。

コーナーに戻り椅子に座った重岡銀次朗選手は、目を閉じ、次第に意識が遠のくような様子を見せ始めました。両肩から力が抜け、セコンドの呼びかけにも反応が鈍くなっていったと報じられています。事態を重く見た陣営とドクターの判断により、担架がリングサイドに運び込まれ、重岡銀次朗選手は担架に乗せられてリングを後にしました。試合後の記者会見も行われず、そのまま大阪市内の病院へ救急搬送されたのです。

1-2. 担架で運ばれる際の重岡銀次朗選手の様子と目撃された仕草は?

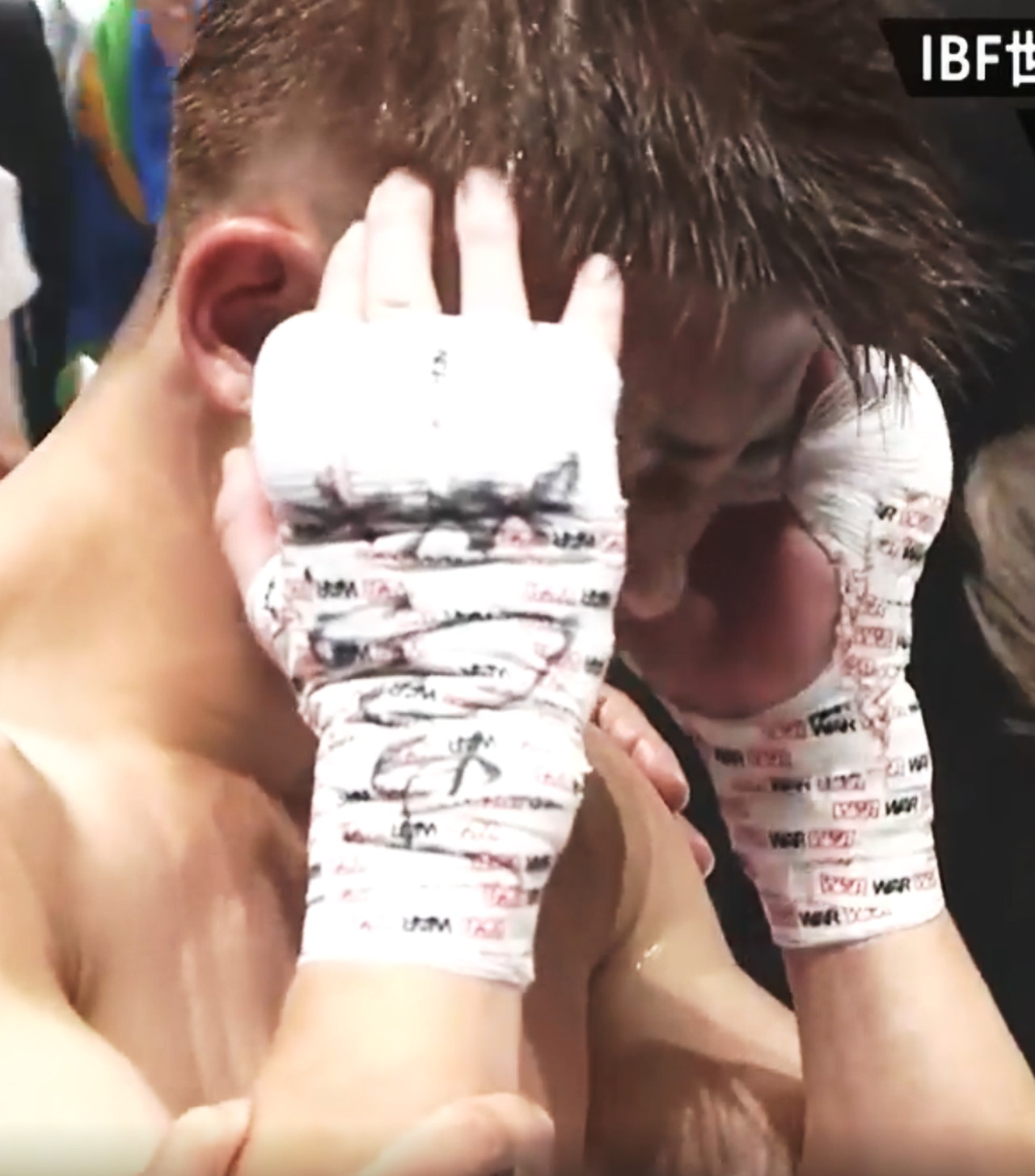

担架で花道を引き上げる際、重岡銀次朗選手は完全に意識を失っていたわけではなかったようです。報道によると、セコンドに入っていた兄で前WBC世界同級王者の重岡優大選手らの声かけに反応し、右拳で顔を拭うような仕草を見せたとのことです。これは、一時的に意識が戻ったか、あるいは朦朧としながらも外部の刺激に反応できる状態だった可能性を示しています。

しかし、試合終了直後からリング上で見られたいくつかの仕草については、医学的な観点から懸念されています。具体的には、判定を聞く前から頻繁に唇を舌で舐める様子や、側頭部の血管が異常なほど浮き出ていたこと、担架で運ばれる際に右腕が不自然に浮いた状態であったこと、手で口元を何度も拭っていたことなどが目撃情報として伝えられています。これらの行動が何を意味するのかについては、後の章で詳しく考察します。

また、重岡銀次朗選手は、2024年7月に行われたタドュラン選手との初戦でも、2ラウンドに右眼窩底骨折という重傷を負い、試合続行不可能によるTKO負けを喫しています。この時も試合後に担架でリングから運び出され、病院へ搬送されるほどの深刻なダメージを負っていました。短期間での再戦、そして再びの激闘が、重岡銀次朗選手の身体に大きな負担をかけた可能性は否定できません。

1-3. 関係者(兄・優大選手、陣営トレーナー、ジム会長)のコメントから分かること、そして心配の声

試合後、重岡銀次朗選手の陣営からは、当時の状況を伝えるいくつかのコメントが出ています。所属するワタナベジムの町田主計トレーナー(50歳)は、「判定を聞いてから、意識が遠くなった。吐き気があり、病院に運ばれた」とメディアの取材に対して説明しました。このコメントから、判定という精神的なショックと肉体的なダメージが複合的に作用した可能性がうかがえます。

また、ワタナベジムの渡辺均会長(75歳)は、判定について「(ジャッジの)見方ですね。ポイント的には銀次朗のボクシングはできていたが、向こう(タドュラン)は研究していた。前回(の対戦)より進化していた」と試合内容を振り返りつつ、重岡銀次朗選手の状況を心配し、町田トレーナーと共に病院へ向かったと報じられています。

ABEMA TVでこの試合の解説を務めた元WBA世界スーパーフェザー級王者の内山高志氏(45歳)も、試合後の重岡銀次朗選手の様子について「限界まで闘った証拠ですよね。きついよ。勝てなかったという気力だよね。気持ちがガクンと落ちると思うんで、あとダメージもあると思いますけど。何にもなければいいんですけど」と、自身の経験を踏まえつつ、精神的な落ち込みと肉体的なダメージの両面を気遣うコメントをしています。これらのコメントからは、関係者が重岡銀次朗選手の身を深く案じている様子が伝わってきます。

2. 重岡銀次朗選手は今どうなった?最新容態と搬送後の経過について

救急搬送された重岡銀次朗選手のその後の容態は、多くのファンや関係者が最も気にしている情報です。試合から数日が経過した現在、どのような情報が公表されているのでしょうか。この章では、重岡銀次朗選手の搬送後の経過と、2025年5月26日時点で判明している最新の容態について、時系列で整理してお伝えします。

2-1. 救急搬送直後の状況と病院での初期検査の結果は?

2025年5月24日の試合後、大阪市内の病院に救急搬送された重岡銀次朗選手ですが、搬送時点での詳しい状況について、いくつかの情報が断片的に伝えられています。

まず、搬送された時点で、呼びかけには反応があり、四肢も自分で動かすことができた状態であったとされています。これは、完全な意識不明の状態ではなかったことを示唆しており、わずかながらも安堵材料と言えるかもしれません。病院到着後、直ちに頭部CTスキャンを含む精密検査が実施された模様です。

一夜明けた5月25日の未明には、所属するワタナベジムの渡辺均会長から一部メディアに対し、「頭部CTなどの一次検査を受けた結果、今のところ大きな出血は認められていない」という趣旨のコメントが非公式ながら伝えられました。この情報は、最悪の事態である急性硬膜下血腫などの深刻な脳内出血が、初期検査の段階では確認されなかったことを意味し、多くの関係者を少しばかり安心させました。

2-2. 医師団による診断と今後の治療方針の可能性は?

初期検査で大きな出血が見られなかったとはいえ、ボクシングにおける頭部へのダメージは、時間を置いてから症状が悪化するケースも少なくありません。そのため、医師団は慎重に経過を観察しているものと考えられます。

JBC(日本ボクシングコミッション)の関係者からは、5月25日の朝の時点で、「重岡銀次朗選手は意識清明で容体は安定しており、少なくとも24時間は入院して経過観察を行う」という説明がなされました。これは、JBCの医事規定に基づく標準的な対応であり、頭部への打撃を受けた選手に対しては、最低でも1泊の入院観察が義務付けられています。

今後の治療方針については、初期検査の結果を踏まえ、さらなる検査(MRI検査など)や神経学的評価(バランステスト、記憶テストなど)が行われ、その結果に基づいて決定されることになります。現時点では、具体的な診断名や詳細な治療計画は公表されていません。脳震盪や軽度の脳浮腫といった診断が下される可能性も考えられますが、いずれにしても専門医による慎重な判断が待たれます。

2-3. 関係者からの続報と公式発表の内容(2025年5月26日現在)

2025年5月26日午前中の時点では、重岡銀次朗選手の退院の可否については、まだ正式な発表はありません。退院の判断には、頭部CTの再撮影結果や、詳細な神経学的評価が影響するとみられています。一般的に、頭部外傷後の急性硬膜下血腫などは、24時間から48時間後に容体が急変する例も報告されているため、この期間は特に慎重なモニタリングが必要とされます。

現時点で「異常なし」という明確な公式発表はまだ出ておらず、関係者も引き続き状況を注視しています。ワタナベジムの公式サイトやSNS、あるいはJBCからの公式なリリースで、今後の経過や検査結果についての情報が発信される可能性があります。ファンとしては、憶測に惑わされることなく、正式な情報を待つことが重要です。重岡銀次朗選手が万全の状態で回復されることを心から願うばかりです。

以下に、現時点で判明している重岡銀次朗選手の試合後の状況を時系列でまとめます。

| 日時(2025年) | 状況・内容 | 情報源(報道ベース) |

|---|---|---|

| 5月24日 17:00ごろ | IBF世界ミニマム級タイトルマッチで判定負け。判定結果を聞いた直後にコーナーで意識が朦朧とし始める。嘔気を訴え、担架でリングを降り救急搬送。 | 各種スポーツニュース |

| 5月24日 18:00ごろ | 病院への搬送時点で、呼びかけには反応があり、四肢の自動運動も確認された。 | 関係者筋情報 |

| 5月25日 未明 | 所属ジムの渡辺均会長が「頭部CTなどの一次検査の結果、今のところ大きな出血は認められていない」とコメント(非公式)。 | 一部メディア報道 |

| 5月25日 朝 | JBC関係者が「意識は清明で容体は安定している。規定に基づき24時間は入院して経過を観察する」と説明。 | 各種スポーツニュース |

| 5月26日 午前 | 退院の可否は、CTの再撮影と神経学的評価の結果次第であり、現時点で公表されている情報はない。引き続き経過観察中とみられる。 | 専門家の分析および一般論 |

この表からも分かるように、初期検査では深刻な状況は確認されていないものの、依然として慎重な経過観察が必要な段階であると言えます。

3. なぜ意識朦朧に?専門家が指摘する重岡銀次朗選手に見られた危険なサインとは

重岡銀次朗選手が試合後に見せた意識朦朧とした状態や、その前に観察されたいくつかの特異な仕草は、単なる疲労だけでは説明がつかない可能性があります。ボクシングにおける頭部へのダメージは、時として深刻な事態を引き起こします。この章では、専門家の医学的な見地から、重岡銀次朗選手に見られた症状や行動が何を意味するのか、そしてどのような病態が疑われるのかを詳しく解説します。

3-1. 試合中や試合後に見られた唇を舐める、側頭部の血管の怒張などの行動が意味するものは何か?

試合中継や報道写真などで確認された、重岡銀次朗選手のいくつかの行動や身体的変化は、医学的に見て注意すべきサインである可能性があります。

- 唇を舌で何度も舐める行動:これは、脱水症状や口腔内の乾燥によって引き起こされる一般的な行動です。激しい運動による発汗や、試合中のマウスピース装着による口呼吸などが原因として考えられます。しかし、一部の専門家は、軽度の脳震盪(のうしんとう)を起こした際に、不安感を和らげるための自己鎮静行動(セルフ・スージング)として、このような行動が無意識に現れることもあると指摘しています。外傷性脳損傷(TBI)の初期症状として、軽微な自律神経系の変調が報告されるケースもあります。

- 側頭部の血管が著明に怒張(浮き出る):試合中の激しい運動による血圧の上昇や発汗に伴い、皮膚表面の血管が拡張し、浮き出て見えること自体は珍しくありません。しかし、これが異常なほど顕著で持続する場合、頭蓋内圧が亢進している可能性も考慮に入れる必要があります。頭部への打撃によって脳内に微細な出血や浮腫(むくみ)が生じると、頭蓋骨内部の圧力が高まり、静脈の還流が悪くなって血管が怒張することがあります。特に、この状態が試合後も継続していたのであれば、注意深い観察が必要です。

- 担架搬送時に右腕が浮いたままの状態:これは、特定の状況下で見られる防御的な反応である可能性があります。例えば、腹部や胸部に痛みがある場合に、無意識にその部分をかばうような姿勢(ガード反応)をとることがあります。あるいは、軽度の脱力感を自身で確認しようとしていた動きだったのかもしれません。最も懸念されるのは、脳へのダメージによる片麻痺(半身の運動機能障害)や、より重篤な脳損傷の初期兆候である除皮質硬直(腕が屈曲し、脚が伸展する特異な姿勢)の可能性ですが、これらは通常、他の神経学的異常所見と共に現れます。リングドクターは、このような兆候がないかを注意深く観察します。

- 判定を聞いた直後に嘔気、そして意識消失へ:これは複数の可能性が考えられます。最も一般的には、脳震盪の典型的な症状です。頭部への衝撃により脳が揺さぶられることで、一時的に脳機能が低下し、吐き気、めまい、意識レベルの低下などが起こります。また、より深刻な状態として、急性硬膜下血腫(頭蓋骨と脳の間にある硬膜と脳の表面との間に出血が起こる状態)の初期症状である可能性も否定できません。この場合、受傷直後は意識があっても、徐々に出血量が増えることで脳が圧迫され、意識障害や吐き気、頭痛などが現れます。さらに、強い痛みや精神的ショックによって迷走神経反射が起こり、一時的に血圧が低下して意識を失うこともあります。

これらのサインは、それぞれ単独では決定的な診断を下すものではありませんが、複数組み合わさって観察された場合、脳への何らかのダメージを示唆する重要な手がかりとなります。

3-2. 意識朦朧、嘔吐といった症状から医学的に考えられる病態とは?

重岡銀次朗選手に見られた意識朦朧や嘔吐といった症状から、医学的にいくつかの病態が疑われます。これらはボクシングのようなコンタクトスポーツでは比較的よく見られるものから、命に関わる非常に危険なものまで様々です。

- 脳震盪(のうしんとう):これは、頭部への衝撃によって脳が一時的に機能不全に陥る状態です。CTやMRIといった画像検査では明らかな異常が見られないことが多いですが、意識消失、記憶障害、頭痛、めまい、吐き気、平衡感覚の障害、集中力の低下など、多彩な症状が現れます。重岡銀次朗選手の試合後の状況は、脳震盪の典型例に合致する部分が多くあります。脳震盪は通常、数日から数週間で回復しますが、回復過程で再度頭部に衝撃を受けると「セカンドインパクト症候群」という非常に危険な状態に陥るリスクがあり、慎重な管理が必要です。

- 急性硬膜下血腫(きゅうせいこうまくかけっしゅ)の疑い:これは、ボクシングにおける最も危険な頭部外傷の一つです。頭部への強打により、脳表の血管(特に硬膜と脳のくも膜を繋ぐ橋静脈)が断裂し、硬膜と脳の間に急速に血液が溜まる状態を指します。血腫が脳を圧迫することで、頭痛、嘔吐、意識障害、片麻痺などが現れ、急速に進行すると生命に関わります。初期のCT検査で明らかな出血が確認されなかったとしても、数時間から24時間程度の間にじわじわと出血量が増加し、症状が遅れて現れる「遅発性血腫」のケースもあるため、厳重な経過観察が不可欠です。

- 脳浮腫(のうふしゅ)・脱水の影響:12ラウンドの激しい試合を戦い抜くことによる極度の疲労、発汗による脱水、そして前日計量からのリバウンド(試合に向けての水分・栄養補給)が不十分だった場合、血液の粘稠度が高まり、脳循環にも影響を与える可能性があります。これに頭部への打撃が加わることで、脳組織が水分を含んで腫れ上がる「脳浮腫」のリスクが高まることがあります。脳浮腫は頭蓋内圧を上昇させ、頭痛や意識障害を引き起こす原因となり得ます。

これらの病態は、単独で起こることもあれば、複合的に発生することもあります。正確な診断のためには、画像検査だけでなく、詳細な神経学的検査と慎重な経過観察が重要となります。

3-3. 過去の試合(2024年7月タドゥラン戦での眼窩底骨折)とのダメージの蓄積や関連性は?

重岡銀次朗選手は、2024年7月に行われたペドロ・タドュラン選手との初戦で、2ラウンドに右眼窩底骨折という重傷を負っています。眼窩底骨折は、眼球を収めている頭蓋骨のくぼみ(眼窩)の底部分が折れるもので、強い衝撃によって起こります。この時も重岡銀次朗選手はTKO負けを喫し、担架で搬送され手術を受けています。

前回の試合から約10ヶ月という比較的短い期間での再戦であり、その間に受けたダメージが完全に回復しきれていなかった可能性、あるいは脳が衝撃に対してより脆弱になっていた可能性は否定できません。一度脳震盪を経験すると、次に脳震盪を起こしやすくなったり、より軽微な衝撃で症状が出やすくなったりすることが知られています(脳震盪の閾値低下)。

また、短期間に頭部への打撃を繰り返し受けることは、ダメージの蓄積という観点からも懸念されます。一つ一つの衝撃は軽微でも、それが繰り返されることで脳に微細な損傷が蓄積し、将来的に慢性外傷性脳症(CTE、いわゆるパンチドランカー症候群)のリスクを高める可能性も指摘されています。今回の重岡銀次朗選手のケースが、過去のダメージの蓄積と直接的に関連しているかどうかを断定することは困難ですが、ボクサーの健康管理において、過去の負傷歴や試合間隔は非常に重要な要素となります。

4. ボクシングにおける死亡事故リスクと頭部外傷の深刻な実態とは何か?

ボクシングは、その競技の性質上、常に頭部へのダメージと隣り合わせであり、時には深刻な事故や後遺症、そして最悪の場合、死亡に至るケースも存在します。この章では、ボクシングにおける死亡事故のリスクや、頭部外傷の具体的な種類、そして過去の悲しい事例を通じて、その深刻な実態に迫ります。安全対策の重要性も浮き彫りになります。

4-1. ボクシングで起こりうる頭部外傷の種類とそれぞれの危険性はどの程度か?

ボクシングのパンチは、頭部に強烈な衝撃を与え、様々な種類の外傷を引き起こす可能性があります。以下に代表的な頭部外傷とその危険性について説明します。

- 急性硬膜下血腫 (Acute Subdural Hematoma): 前述の通り、ボクシングにおける最も致死率の高い頭部外傷の一つです。頭部への打撃により脳表の血管が破れ、硬膜と脳の間に急速に血液が貯留します。血腫が脳を圧迫し、意識障害、片麻痺、瞳孔不同などを引き起こし、緊急手術が必要となります。発見や処置が遅れると、重篤な後遺症を残したり、死に至る危険性が非常に高い状態です。

- 急性硬膜外血腫 (Acute Epidural Hematoma): 頭蓋骨骨折を伴うことが多く、硬膜(脳を覆う最も外側の膜)と頭蓋骨の間に出血が起こる状態です。受傷直後は意識がはっきりしていても、数時間後に急激に症状が悪化する「意識清明期(lucid interval)」が見られるのが特徴です。これも緊急手術が必要で、迅速な対応が予後を左右します。

- 脳挫傷 (Cerebral Contusion): 脳実質内に打撲による損傷や出血が生じる状態です。損傷部位によって様々な神経症状(麻痺、言語障害、意識障害など)が現れます。広範囲な脳挫傷や、脳幹に近い部位の損傷は特に危険です。

- 脳震盪 (Cerebral Concussion): 画像検査では異常が見られない一過性の脳機能障害ですが、繰り返すことで脳へのダメージが蓄積する可能性があります。特に短期間に複数回の脳震盪を経験すると、セカンドインパクト症候群のリスクが高まります。これは、最初の脳震盪から完全に回復する前に再度頭部に衝撃を受けることで、急激な脳腫脹と脳圧亢進を来たし、死に至ることもある非常に危険な状態です。

- 慢性外傷性脳症 (Chronic Traumatic Encephalopathy, CTE): 長期間にわたり頭部への反復的な衝撃を受け続けることで発症する進行性の神経変性疾患です。「パンチドランカー症候群」とも呼ばれます。記憶障害、判断力の低下、抑うつ、攻撃性の亢進、運動障害など、様々な精神神経症状が現れ、日常生活に大きな支障をきたします。現時点では生前の確定診断は難しく、予防が最も重要とされています。

これらの外傷は、試合中のKO負けだけでなく、スパーリングや練習中の頭部への打撃でも発生する可能性があります。そのため、日頃からのメディカルチェックや安全管理が極めて重要になります。

4-2. JBC(日本ボクシングコミッション)の安全管理体制と現在の医療プロトコルは?

日本のプロボクシングを統括するJBC(日本ボクシングコミッション)は、選手の安全を確保するために様々なルールやメディカルチェック体制を整備しています。しかし、その実効性や十分性については、過去の事故を踏まえて常に議論と改善が求められています。

現在のJBCの主な安全管理体制や医療プロトコルには、以下のようなものがあります。

- 試合前の健康診断: プロボクサーはライセンス取得時および更新時に、頭部CTまたはMRI検査を含む厳格な健康診断を受けることが義務付けられています。試合前にも問診や検温などのチェックが行われます。

- リングドクターの配置: 全ての公式試合には、JBCが認定したリングドクターが最低1名(タイトルマッチなどでは複数名)立ち会うことが義務付けられています。リングドクターは、試合中の選手の負傷状況を判断し、レフェリーに試合続行の可否について助言する権限を持ちます。

- 試合中のレフェリーストップ・ドクターストップ: レフェリーは、選手が一方的に危険なパンチを受け続けている場合や、戦意喪失、深刻な負傷と判断した場合に試合を停止させることができます。また、リングドクターが医学的見地から危険と判断した場合は、ドクターストップにより試合が終了となります。

- KO・TKO後の規定: KO(ノックアウト)やTKO(テクニカルノックアウト)で敗れた選手は、一定期間(通常30日~90日、頭部へのダメージの程度による)の試合出場停止とスパーリング禁止が課せられます。重度のKOの場合は、医療機関での精密検査が義務付けられます。

- 試合後の入院観察: 頭部へのダメージが懸念される場合、特に意識レベルの低下や嘔吐などが見られた場合は、病院へ搬送し、最低でも24時間の入院観察を行うことが推奨または義務付けられています。今回の重岡銀次朗選手のケースもこれに該当します。

- 救急搬送体制: 試合会場には救急車が待機しているか、迅速に手配できる体制が整えられています。

これらの体制は、選手の安全を守るための最低限のラインであり、近年では脳震盪に対する認識の高まりや、より詳細な頭部外傷評価プロトコルの導入などが進められています。しかし、後述する過去の事例などからは、まだ改善の余地があることも指摘されています。

4-3. 過去のリング禍:穴口一輝選手の事例から私たちは何を学ぶべきか?

ボクシングにおける悲しい事故として、近年では2023年12月の試合後に亡くなられた穴口一輝選手の事例が記憶に新しいです。この事例は、ボクシング界全体に大きな衝撃を与え、安全対策について改めて深く考えさせられるきっかけとなりました。

穴口一輝選手(当時23歳、真正ジム所属)は、2023年12月26日に東京・有明アリーナで行われた日本バンタム級タイトルマッチで、当時の王者・堤聖也選手(角海老宝石ジム所属)に挑戦しました。試合は壮絶な打撃戦となり、穴口選手は4度のダウンを喫しながらも最後まで戦い抜き、判定負けとなりました。しかし、試合後に意識を失い、右硬膜下血腫と診断され緊急開頭手術を受けましたが、懸命な治療の甲斐なく、2024年2月2日に逝去されました。

この事故を受けて、JBCは法律や医学の専門家を含む検証委員会を設置し、事故原因の調査と再発防止策の検討を行いました。2024年7月10日に公表された報告概要では、「穴口選手による異常な挙動はなく、最後まで(試合を)続けさせたJBCとレフェリーの判断に大きな問題は見られない」と結論付けられました。一方で、再発防止策として、JBCに対し、不適切な減量方法の危険性の周知徹底や、試合後の選手のフォローアップ体制の強化などを求める提言がなされました。

穴口選手の事例から学ぶべき教訓は多岐にわたります。

- 遅発性脳内出血のリスク: 試合直後には異常が見られなくても、数時間後あるいは数日後に症状が悪化する「遅発性血腫」の存在を常に念頭に置く必要があります。試合後の慎重な経過観察と、わずかな異変も見逃さない注意深さが求められます。

- レフェリーおよびドクターの判断の難しさ: 試合をどのタイミングで止めるかという判断は非常に難しい問題です。選手の安全を最優先する一方で、試合の流れや選手の意志も尊重しなければならないというジレンマがあります。判断基準の明確化や、レフェリー・ドクターの継続的な教育・訓練が不可欠です。

- 減量の問題: 過度な減量は、脱水症状を引き起こし、脳への衝撃に対する緩衝能力を低下させる可能性が指摘されています。安全な減量方法の指導や、ハイドレーション(水分補給)管理の徹底が重要です。JBCの提言にもこの点が盛り込まれました。

- ダメージの蓄積: 穴口選手は激しい試合内容で多くのパンチを浴びました。一発の致命的なパンチだけでなく、多数のパンチによるダメージの蓄積も深刻な結果を招くことを改めて認識させられました。

- 情報公開と透明性: 事故後の検証プロセスや結果については、可能な範囲で情報を公開し、透明性を確保することが、ボクシング界全体の安全意識向上と信頼回復に繋がります。

穴口一輝選手の冥福を心よりお祈りするとともに、このような悲劇を二度と繰り返さないために、ボクシングに関わる全ての人が安全対策の重要性を再認識し、具体的な行動に移していく必要があります。

4-4. 不適切な減量の危険性とそれが脳に与える深刻な影響とは?

ボクシングにおいて、試合前に規定の体重まで体重を落とす「減量」は、多くの選手にとって避けて通れない過酷なプロセスです。しかし、この減量が不適切な方法で行われたり、極端なレベルに達したりすると、選手の健康、特に脳に対して深刻な悪影響を及ぼす可能性があります。

不適切な減量(急激な水分制限や絶食に近い食事制限など)が脳に与える主な影響は以下の通りです。

- 脱水による脳の萎縮と緩衝能力の低下: 人間の脳は大部分が水分で構成されており、周囲を脳脊髄液で満たされています。この脳脊髄液は、外部からの衝撃に対するクッションの役割を果たしています。しかし、急激な脱水状態になると、脳自体がわずかに萎縮し、脳と頭蓋骨の間のスペースが広がると共に、脳脊髄液の量も減少する可能性があります。これにより、頭部へのパンチによる衝撃が脳に直接伝わりやすくなり、脳震盪や脳内出血などのリスクが高まると考えられています。

- 電解質バランスの異常: 急激な減量、特に発汗を促すような方法は、ナトリウム、カリウム、マグネシウムといった重要な電解質のバランスを崩します。これらの電解質は、神経機能や筋肉の収縮に不可欠であり、バランスが崩れると、痙攣、意識障害、不整脈などを引き起こす可能性があります。脳機能にも直接的な影響を与え、判断力や集中力の低下を招くこともあります。

- 脳血流の低下: 脱水は血液の粘稠度を高め、全身の血液循環を悪化させる可能性があります。脳への血流が低下すると、酸素や栄養素の供給が不十分になり、脳機能の低下や、虚血性脳障害(脳梗塞など)のリスクを高めるという指摘もあります。

- 栄養不足による脳機能への影響: 極端な食事制限は、脳のエネルギー源であるブドウ糖や、神経伝達物質の材料となるアミノ酸などの栄養素の不足を引き起こします。これにより、集中力、記憶力、判断力といった認知機能が低下し、試合中のパフォーマンスにも悪影響を及ぼす可能性があります。

これらの理由から、JBCをはじめとする各国のボクシング統括団体は、過度な減量の危険性について警鐘を鳴らし、試合前のハイドレーションテスト(尿検査による脱水状態のチェック)の導入や、複数回の計量(試合当日計量など)の検討、栄養士による適切な減量指導の推奨など、様々な対策を講じ始めています。しかし、選手の健康を守るためには、指導者や選手自身が減量の正しい知識を持ち、無理のない計画的な体重管理を行う意識改革が最も重要です。穴口一輝選手の事故検証報告でも、不適切な減量の危険性周知が提言されたことは、この問題の深刻さを物語っています。

5. 重岡銀次朗選手の今後はどうなる?競技復帰への道のりと私たちができること

救急搬送という事態に見舞われた重岡銀次朗選手ですが、多くのファンは彼の回復と、再びリングで躍動する姿を心待ちにしています。この章では、重岡銀次朗選手の今後の競技復帰の可能性や、その道のりについて考察するとともに、このような状況においてファンや周囲の人々が選手を支えるために何ができるのかを考えます。

5-1. 重岡銀次朗選手の競技復帰の可能性と回復への道のりは?

重岡銀次朗選手の競技復帰の可能性については、現時点ではまだ何も語れる段階ではありません。最優先されるべきは、彼の健康状態が完全に回復することです。今後の道のりは、医師団による最終的な診断と、その後の回復経過に大きく左右されます。

一般的に、ボクサーが頭部外傷(特に脳震盪やそれ以上のダメージ)を負った場合、JBCの規定に基づき、段階的な復帰プロセスを経ることになります。

- 完全な休養: まず、身体的および認知的な活動を制限し、脳を休ませる期間が必要です。症状が完全に消失するまで、トレーニングはもちろん、日常生活においても安静が求められます。

- 軽度な運動の再開: 症状が消失した後、ウォーキングや軽いジョギングなど、頭部への衝撃がない運動から徐々に再開します。この段階で症状が再発しないか慎重に確認します。

- ボクシング特有の運動の再開: シャドーボクシングやサンドバッグ打ちなど、徐々にボクシングに関連する運動強度を上げていきます。ここでも症状の再発には細心の注意が必要です。

- スパーリングの再開: 医師の許可が出た上で、制限された形でのスパーリングを再開します。JBCの規定では、KO/TKO歴がある場合や頭部外傷後は、最低でも30日間から60日以上のスパーリング禁止期間が設けられています。

- 試合復帰の許可: 最終的に、JBCの医事委員会と担当医師の両方から、医学的に試合出場に問題がないと判断された場合にのみ、試合への復帰が許可されます。これには、頭部CT/MRIの再検査結果や、詳細な神経学的検査の結果が考慮されます。

重岡銀次朗選手の場合、初期検査で大きな出血は確認されていないとの情報もありますが、試合後の意識朦朧という症状の重さを考えると、復帰までには慎重な判断と十分な回復期間が必要となるでしょう。過去に眼窩底骨折という重傷を負っていることも考慮されるはずです。ファンとしては、焦らずに彼の回復を見守り、再びリングに立つ日が来ることを信じて応援し続けることが大切です。彼の若い年齢(25歳)を考えれば、適切な治療とリハビリテーションを経れば、再びトップレベルで活躍できる可能性は十分にあります。

5-2. ファンとして憶測を避け、公式情報を待つことの重要性とは?

このようなショッキングな出来事が起こると、様々な情報が錯綜しやすくなります。特に現代はSNSなどを通じて、未確認の情報や個人の憶測が瞬く間に拡散される時代です。重岡銀次朗選手の容態に関しても、「脳内出血で危篤状態にある」といった根拠のない情報や動画が一部で流布されたことも報告されています。

ファンとして最も大切なことは、不確かな情報や憶測に惑わされず、冷静に公式な情報を待つ姿勢です。公式情報とは、主に以下の発信源からのものを指します。

- 所属ジム(ワタナベボクシングジム)の公式サイトや公式SNSアカウント

- JBC(日本ボクシングコミッション)の公式サイトからの発表

- 担当医師団や搬送先病院からの正式なコメント(通常はジムやJBCを通じて発表)

- 信頼できる大手報道機関による確認済み情報

憶測に基づいた情報を拡散することは、選手本人や家族、関係者を不必要に傷つけたり、混乱を招いたりする可能性があります。また、誤った情報が広まることで、適切なサポートや対応が遅れることにも繋がりかねません。選手が安心して治療と回復に専念できる環境を作るためにも、ファン一人ひとりが情報リテラシーを持ち、責任ある行動を心がけることが求められます。今はただ、重岡銀次朗選手の回復を静かに祈り、吉報を待つことが最善のサポートと言えるでしょう。

5-3. ボクシング界全体で取り組むべき安全対策のさらなる強化とは何か?

重岡銀次朗選手の今回の事態や、過去の穴口一輝選手の悲劇などを踏まえ、ボクシング界全体として、選手の安全対策を一層強化していく必要性が改めて浮き彫りになっています。JBCも様々な対策を講じていますが、これで十分とは言えず、常に改善と進化が求められます。

今後、ボクシング界全体で取り組むべき安全対策の強化点としては、以下のようなものが考えられます。

- 脳震盪管理プロトコルの高度化: 脳震盪の診断基準の明確化、客観的な評価ツールの導入(例:SCAT5などの標準化された評価法)、段階的復帰プログラムの厳格な運用と遵守の徹底。また、セカンドインパクト症候群の危険性について、選手、トレーナー、関係者への啓発をさらに強化する必要があります。

- 試合前後のメディカルチェックの充実: 頭部CT/MRI検査の頻度や基準の見直し、試合直後の神経学的検査の義務化、試合後数日間のフォローアップ体制の確立(特に遅発性血腫のリスクを考慮)。

- 減量に関する規制と教育の強化: 過度な減量を防ぐための具体的な規制(例:試合当日計量の導入、ハイドレーションテストの義務化とその基準設定)や、科学的根拠に基づいた安全な減量方法、適切な栄養摂取に関する選手・トレーナーへの教育プログラムの充実。

- リングドクターとレフェリーの権限強化と連携: 選手の安全を最優先するための、リングドクターやレフェリーの判断を尊重する体制の確立。試合中の情報共有や連携を密にし、より迅速かつ的確な判断ができるような研修制度の強化も求められます。

- ダメージ蓄積に関する長期的な研究と対策: CTE(慢性外傷性脳症)など、長期的な頭部へのダメージ蓄積による影響について、JBCが主体となった研究を推進し、その結果に基づいた予防策やケア体制を構築する必要があります。これには、選手のキャリアを通じた健康データの追跡なども含まれるかもしれません。

- 選手やトレーナーの安全意識向上: ルールや制度を整えるだけでなく、実際に競技に携わる選手自身や、選手を指導するトレーナーが、常に安全を第一に考える意識を持つことが最も重要です。危険な練習方法の排除や、体調不良時の勇気ある申告、早期の医療機関受診などを徹底する文化を醸成する必要があります。

ボクシングは素晴らしいスポーツであると同時に、高いリスクを伴う競技でもあります。その魅力を損なうことなく、選手の安全を最大限に守るための努力を、ボクシング界全体が一丸となって継続していくことが、ファンからの信頼を得て、競技が発展していくための不可欠な条件と言えるでしょう。

6. まとめ:重岡銀次朗選手の容態とボクシングの未来に向けて

本記事では、2025年5月24日のIBF世界ミニマム級タイトルマッチ後に救急搬送された重岡銀次朗選手の容態、試合後の緊迫した状況、そしてボクシングという競技が持つ深刻なボクシング 死亡リスクや頭部外傷の問題について、多角的に解説してきました。最後に、現時点での情報を改めて整理し、今後の注目点と私たちにできることをまとめます。

現時点(2025年5月26日)で判明している重岡銀次朗選手の容態と、ボクシングの安全性に関するポイントは以下の通りです。

- 重岡銀次朗選手の容態と回復状況について:

- 試合後、意識朦朧となり救急搬送されましたが、搬送時には呼びかけに反応があったと報じられています。

- 初期の頭部CT検査では「大きな出血は認められていない」との情報がありましたが、依然として慎重な経過観察が行われています。

- 意識は清明で容体は安定しているものの、退院の可否はCT再撮影や神経学的評価の結果を待って判断される見込みです。公式な「異常なし」の発表はまだありません。

- 脳震盪や軽度の脳浮腫などの可能性が考えられますが、急性硬膜下血腫などの重篤な状態を完全に否定するには、少なくとも48時間の経過観察が必要です。

- 試合後の危険な兆候とその医学的解釈について:

- 唇を舐める行動、側頭部の血管の怒張、担架搬送時の腕の状態、嘔気や意識レベルの低下などは、脱水、脳震盪、あるいはより深刻な頭部外傷のサインである可能性が専門家から指摘されています。

- 過去の眼窩底骨折の経験もあり、ダメージの蓄積が懸念されます。

- ボクシングにおける死亡リスクと頭部外傷の重大性について:

- 急性硬膜下血腫、脳挫傷、脳震盪(特にセカンドインパクト症候群)、慢性外傷性脳症(CTE)など、ボクシングには命に関わる、あるいは深刻な後遺症を残す可能性のある頭部外傷が存在します。

- 不適切な減量は、脱水を通じて脳への衝撃緩衝能力を低下させ、これらのリスクを高める要因となり得ます。

- 過去の事例を踏まえた再発防止の必要性について:

- 穴口一輝選手の悲しい事故は、遅発性脳内出血のリスク、レフェリーやドクターの判断の重要性、減量管理の徹底など、多くの教訓を残しました。

- JBCは安全対策を講じていますが、継続的な改善と、選手・トレーナー・関係者全員の安全意識の向上が不可欠です。

- ファンとしての心構えと今後の注目ポイントについて:

- 憶測や未確認情報に惑わされず、所属ジムやJBCからの公式発表を待つことが重要です。

- 重岡銀次朗選手の回復を静かに願い、サポートする気持ちを持ち続けることが求められます。

- 今後の注目点としては、「退院の時期」「神経学的後遺症の有無」「競技復帰に向けた具体的なプラン」などが挙げられます。

コメント