2025年11月8日(土)現在、ホロライブ所属の人気VTuberである博衣こより(はくい こより)さんが、大きな注目を集める事態となっています。この数日間、多くの方がこのニュースを目にしているのではないでしょうか。

発端は2025年11月上旬、こよりさんがご自身のゲーム実況(特に「ファイナルファンタジータクティクス」)に対する一人のファンの感想に対し、X(旧Twitter)上で直接返信したことでした。このやり取りが、瞬く間に大きな議論へと発展したのです。

その感想に含まれていた「上っ面」といった特定の表現に対し、こよりさんはご自身の見解を返信。その後、「誹謗中傷」に関するご自身の考えを綴った長文のポスト(いわゆる「お気持ち表明」)を投稿しました。しかし、この一連の行動が「ファンネル飛ばし」ではないかとの新たな批判を生み、事態はさらに大きな騒動へと発展してしまいました。

この流れを受け、最終的にこよりさんご本人が11月7日に手書きの謝罪文を公開する事態に至っています。人気VTuberの身に、一体何があったのでしょうか。

この記事では、発端から謝罪に至るまでの詳細な経緯、こよりさんは具体的に何を言ったのか、そして炎上した理由はなぜなのか、ネット上の様々な反応も踏まえながら、時系列に沿って詳しく掘り下げていきます。

ホロライブ・博衣こよりさんが炎上?ファンの感想を「誹謗中傷」と判定したとされる経緯とは

今回の騒動は、非常に影響力の大きいVTuberと、一人のファンとの間のX(旧Twitter)上でのコミュニケーションが起点となりました。まずは、事態が動き出した当初の状況から詳しく見ていきましょう。

発端となったファンのX(旧Twitter)投稿内容

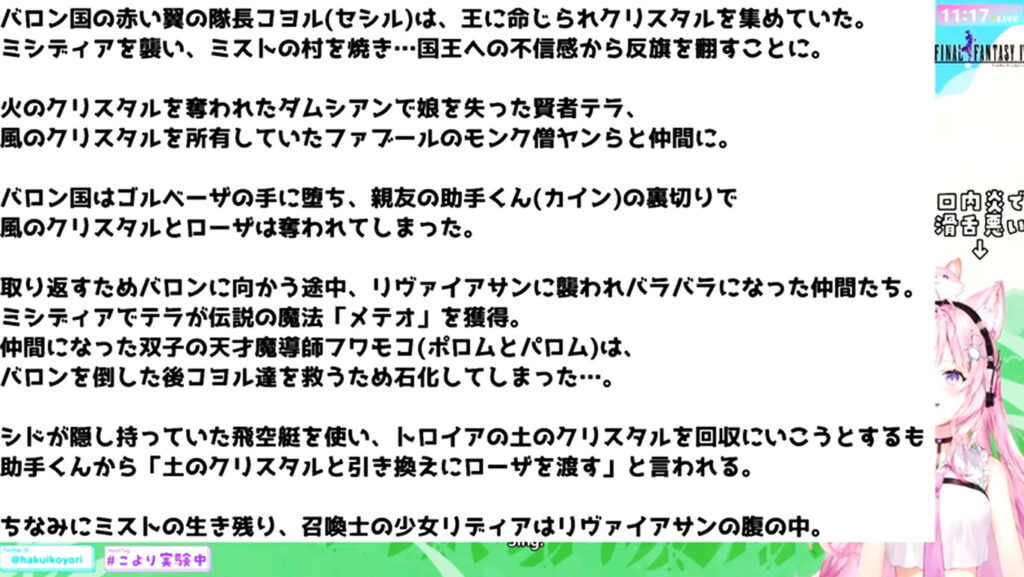

全ての始まりは、2025年11月4日よりも前のこととされています。あるXユーザーが、こよりさんのゲーム配信スタイルに関して、ご自身の感想をXに投稿しました。

その投稿の主旨は、以下のような内容であったと広く認識されています。

- 博衣こよりさんは非常に多くの配信を行っている。その活動量もあってか、配信を「こなしてる感」が強く感じられることがある。

- その影響からか、ゲームのストーリーを読み進める際、内容を「上っ面を撫でる」ような印象を受けてしまう。

- 特に「FFT(ファイナルファンタジータクティクス)」のような物語性の高いゲームだと、その傾向が分かりやすく感じられる。そのため、そのゲームが本当に好きで見ている人にとっては、少々キツイものがあるかもしれない。

この内容は、こよりさんの熱心な配信活動そのものを否定するものではなく、あくまでそのスタイルが特定のゲーム(FFT)のファンから見た場合にどう映るか、という視点での評価や感想だったと言えるでしょう。こよりさんの配信頻度の高さは「配信モンスター」とも称されるほどの彼女の大きな特徴であり、それを前提とした上での意見表明でした。

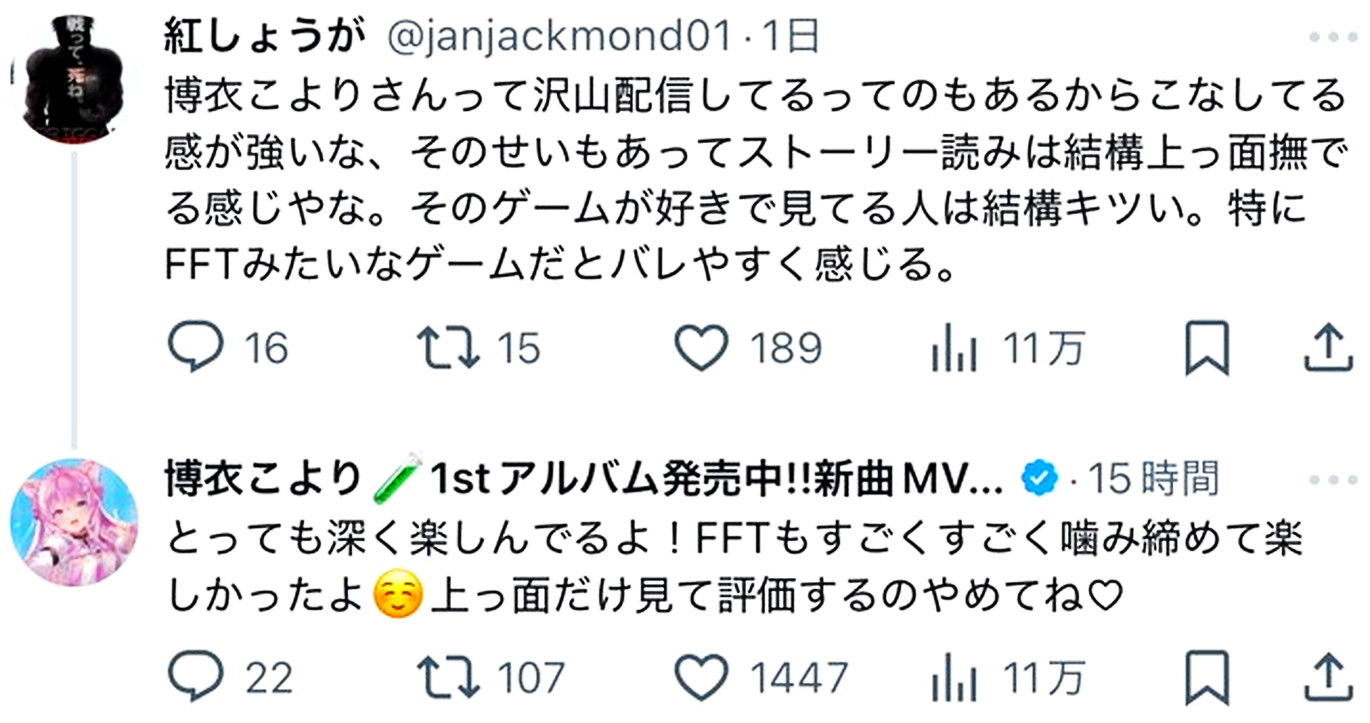

こよりさんの直接返信と「上っ面だけ見て評価するのやめてね♡」

このファンの投稿に対し、博衣こよりさんご本人が、ご自身のXアカウントから直接返信する形で反応を示しました。この返信が、事態が大きく動く直接の引き金となります。

こよりさんの返信内容は、以下のようなものでした。

「とっても深く楽しんでるよ!FFTもすごくすごく噛み締めて楽しかったよ。上っ面だけ見て評価するのやめてね♡」

この返信には、ご自身のゲームへの取り組み方(「深く楽しんでる」「噛み締めて楽しかった」)を説明すると同時に、元の投稿にあった「上っ面」という評価を明確に否定する意図が含まれていました。文末の「♡」マークが、その意図を柔らかく伝えようとしたものなのか、あるいは別のニュアンスで付けられたのかは定かではありません。

しかし、この返信は、受け取る側によって様々な解釈を生むことになります。一部のユーザーには、この「♡」マークも含めて、高圧的、あるいはご自身の意見に同意しない相手を「煽る」ような意図に受け取られた可能性が指摘されています。人気VTuberが、一視聴者の感想に対して直接的に「評価するのやめてね」と反応したこと自体が、大きな驚きをもって受け止められました。

返信ツイート削除と騒動の拡大

こよりさんによるこの直接返信は、X上で瞬く間に拡散され、多くの人々の知るところとなりました。

100万人に迫るフォロワーを持つ(2025年11月時点)こよりさんが、一般ユーザーの批判的とも取れる感想に名指しで反論した、という構図が生まれたのです。この行動に対し、「ファンネルを飛ばしたのではないか」という批判の声が上がり始めました。「ファンネル飛ばし」とは、影響力のある人物がファンを煽動し、特定の相手を攻撃させるような状況を指すネットスラングです(詳しくは後述します)。

こよりさんにその意図があったかどうかは別として、結果的に、元の感想を投稿したユーザーには、こよりさんを擁護するファンからの攻撃的な反応が寄せられる状況が生まれたとされています。

また、このやり取りがきっかけとなり、こよりさんの配信スタイルを巡る議論だけでなく、他のホロライブメンバーの配信スタイルと比較されたり、VTuber業界全体の是非に関する無関係な議論に利用されたりするなど、混乱した状態が広がっていきました。

こうした状況の拡大を受けてか、あるいは他のメンバーへの影響を考慮したためか、こよりさんはこの発端となった返信ツイートを後に削除したとみられています。しかし、一度拡散された情報は消えることなく、このツイートの削除がさらなる憶測を呼ぶことにも繋がりました。

博衣こよりさんは何を言った?夜中の長文お気持ち表明とは?

発端となった返信ツイートを削除した後も、騒動は沈静化しませんでした。むしろ、様々な意見が飛び交う中で、こよりさんご本人の真意を知りたいという声も高まっていきます。そんな中、こよりさんは2025年11月5日の未明、ご自身の考えを詳細に綴った長文のポストをXに投稿しました。

11月5日未明の長文投稿の背景

2025年11月5日の午前2時50分頃という深夜帯に、こよりさんはご自身のXアカウントを更新しました。「この件はこれで最後にします!」という書き出しで始まるその投稿は、非常に長い文章で構成されていました。ネット上では、その文字数の多さから「芥川龍之介の『蜘蛛の糸』よりも長いのではないか」と揶揄されるほど、異例のボリュームとなりました。

この投稿は、一般的に「お気持ち表明」と呼ばれる、タレントがファンに向けてご自身の心情や見解を吐露するタイプのコミュニケーションでした。こよりさんは冒頭で、「誹謗中傷に関する長文」であるため、「純粋に応援楽しみたい!というみんなは読まないことをオススメします」とファンへの配慮を見せました。このことからも、この投稿が非常にデリケートな内容を含んでいることが伺えます。

「誹謗中傷」と「嘘」へのトラウマ

長文投稿の中で、こよりさんはまず「誹謗中傷」に関するご自身の基本的な考え方を明らかにしました。そこでは、「何をどう『誹謗中傷』と受け取るかは、受け取った側の気持ちが重要で、他者のものさしでは決められません」と述べられています。

そして、ご自身の経験として、「人生経験上『嘘』に本当に大きなトラウマを抱えている」と告白しました。この「嘘」とは、具体的には「主語大きく事実と異なる批判を流布されたり、捏造や妄想により存在しない話を流布されること」を指すとしています。こよりさんにとって、これらは「個人の感想を超えているもの」であり、「『誹謗中傷』と感じる」と明確に定義しました。

さらに、活動している約4年間、この「捏造の拡散」はずっとされ続けていると明かし、「法的に対応いただいているものもあります」と、すでに対策を講じている案件もあることを示唆しました。「表に発信せずに裏で対応しなよ」という意見があることも承知の上で、「本当にひどいものは裏でとても辛い想いをしながら対応しています」と、水面下での苦悩を訴えました。この部分は、今回の件が単発のものではなく、長期間にわたる精神的な蓄積の上にあることを示しています。

「上っ面」という表現への反論の真意

次に、今回の騒動の核心である「上っ面」という表現について言及しました。こよりさんは「自分はゲームが大好きなので、ゲームに対していつも真摯に向き合うことを大切に活動しています」と、ご自身の活動姿勢を強調します。

その上で、発端となった投稿は、「配信全てを見ずに、酷い言葉(『こなしてる』『上っ面』)を使用」し、「主語大きく(『そのゲームが好きで見てる人』)」事実と異なる流布をされたと感じた、と説明しました。

こよりさんの論理は、「『つまらない』は個人の感想ですが、『上っ面撫でる』『バレる』は実際のこよりの行動と全く違う事実をあたかも事実のように話している」という点にあります。ご自身は、FFTの配信で最初に「あらすじ」をまとめるなど、上っ面だけではない遊び方をしている自負があったのです。それにもかかわらず、その行動を見ていない(あるいは無視している)上で「上っ面」と評価されたことは、ご自身の「ゲームと向き合う姿勢」という、最も否定されたくない部分に対する「事実無根」の指摘であり、「個人の感想とは言えない」と判断したわけです。

だからこそ、「批判をするならば全て見てからしてほしい」という常日頃思っていることを、直接リプライで伝えた、と行動の動機を説明しました。この説明は、こよりさんがなぜ他の多くの批判的なコメントと異なり、今回の投稿にだけ強く反応したのかを理解する上で非常に重要なポイントと言えるでしょう。

長文投稿の引用・切り取り禁止の呼びかけ

この長文投稿は、そのデリケートな内容ゆえに、こよりさん自身も細心の注意を払って公開したことが伺えます。投稿の冒頭では、「ここに書いている内容を、動画やまとめなどに引用すること、スクショやコピペで切り取って配信すること、捻じ曲げてSNSなどで発信することは禁止とさせていただきます」と、強く釘を刺しています。

これは、ご自身の真意が切り取られ、異なる文脈で拡散されること(それこそが彼女の言う「捏造の拡散」)を極度に恐れていた表れでしょう。しかし、現実にはこの長文投稿自体がすぐにスクリーンショットなどで拡散され、さらなる議論の的となりました。影響力のある人物が発信した情報を、発信者の意図通りにコントロールすることの難しさを示す結果となりました。

タレントによるファンネル飛ばしとは何?

今回の騒動を理解する上で欠かせないキーワードが、「ファンネル飛ばし」です。この言葉は、こよりさんを批判する文脈で頻繁に使用されました。一体どのような意味を持ち、なぜ今回この言葉が使われたのでしょうか。

「ファンネル飛ばし」という用語の意味

「ファンネル飛ばし」とは、主にインターネットスラングとして使われる言葉です。この「ファンネル」とは、人気アニメ「機動戦士ガンダム」シリーズに登場する遠隔操作兵器に由来しています。

転じて、ネット上では、フォロワーや支持者を多く持つインフルエンサー、VTuber、著名人などが、特定の人物や意見に対して反論したり、批判的な言及をしたりする行為を指します。その言及自体が直接的な攻撃指示ではなくても、その人物の熱心なファンたちが(あたかも遠隔操作されたファンネルのように)一斉に言及の対象となった人物を攻撃したり、擁護のために過剰な反応を示したりする状況を引き起こすことから、このように呼ばれるようになりました。

多くの場合、ファンネルを「飛ばした」とされる本人に、ファンを煽動する明確な意図があったかどうかは問題にされません。その行動が「結果として」ファンによる集団的な攻撃を引き起こした、という現象面を指して使われることが多い言葉です。

なぜ「ファンネル」と批判されたのか?

今回の博衣こよりさんのケースで、この「ファンネル飛ばし」という言葉が使われたのは、まさに上記のような状況が発生したと多くの人が認識したためです。

こよりさんは、100万人に迫る絶大な影響力を持つタレントです。その彼女が、一人の一般ユーザー(元の感想の投稿者)の投稿に対して、名指しで反論する形で直接返信を行いました。この行為により、その一般ユーザーの投稿はこよりさんの全ファンの目に晒されることになりました。

結果として、元の投稿者には、こよりさんを擁護するファンからと思われる多数の攻撃的なリプライや引用が寄せられる事態となったとされています。こよりさんご本人にその意図があったかは別として、彼女の行動が引き金となり、一人の一般ユーザーが集団的な批判に晒される構図が生まれたことが、「ファンネル飛ばしだ」と強く批判される原因となりました。

こよりさんの意図の否定と「サンドバック」発言

こよりさん自身も、この「ファンネル飛ばし」という批判は認識していました。11月5日の長文説明の中で、この点についても明確に言及しています。

彼女は、「今回自分の想いを該当の方に伝えたかっただけで、ファンネルを飛ばしたり追撃しろという内容ではありませんでした」と、煽動の意図をきっぱりと否定しました。そして、その批判に対し、「『ファンネルを飛ばした!』と言っている人たちは、タレントは殴られ続けていいという解釈なのかな、と思いました」と、ご自身の見解を述べました。

この「タレントは殴られ続けていいという解釈」という部分は、続く「お気持ち表明(2)」のポストで「タレント活動してる人にはサンドバックみたいな気持ちで何言ってもいいって思ってる人が多い」という、さらに直接的な言葉として表現されます。タレントという立場であるがゆえに、事実無根の批判や中傷を一方的に受け入れ続けなければならないのか、という彼女の積年の憤りや疑問が感じられる部分です。

しかし、この「サンドバック」という表現もまた、タレントとファンの関係性を巡る新たな火種となり、議論をさらに複雑化させる一因となりました。

博衣こよりの発言に批判が殺到?理由はなぜ?

こよりさんの最初の返信、そしてそれに続く長文の説明。これらの一連の行動に対し、擁護の声を大きく上回るほどの批判的な意見が殺到しました。その主な理由、つまり「炎上した理由はなぜか」について、3つの側面に分けて整理します。

理由1:「感想」を「誹謗中傷」と捉えたことへの反発

最も大きな理由は、発端となったファンの投稿を、こよりさんが「誹謗中傷」あるいは「事実無根の流布」と捉え、強い拒絶反応を示した点にあるようです。

ネット上の多くの意見は、「『こなしてる感』『上っ面』という表現は、配信を見た個人の主観的な感想や批評の範囲内ではないか」というものでした。人によっては不快に感じるかもしれない表現だとしても、それを法的な措置も辞さない「誹謗中傷」と同列に扱うことへの違和感や反発が広がりました。

「この程度の感想が誹謗中傷とされるなら、タレントに対して何も意見が言えなくなる」「表現の萎縮に繋がるのではないか」といった懸念の声が多数上がりました。これは、タレントとファンの間の健全なフィードバックのラインがどこにあるのか、という根本的な問いかけでもありました。

理由2:影響力を考慮しない一般ユーザーへの直接返信

次に、こよりさんの「行動」そのものへの批判です。前述の通り、100万人近いフォロワーを持つタレントが、特定の一般ユーザーの投稿に直接返信(リプライ)するという行為の是非が問われました。

こよりさんにとっては一対一のコミュニケーションのつもりだったかもしれません。しかし、そのやり取りは全てのファンに可視化されます。結果として、元の投稿者を(こよりさんの意図に関わらず)集団的な批判の矢面に立たせることになりました。この「ファンネル飛ばし」とも呼ばれる構図が、「力の差がある状況での対応として不適切だった」「影響力の使い方を間違えている」という強い批判に繋がったのです。

有名税という言葉で片付けるのは簡単ではありませんが、ご自身の発言が持つ影響力の大きさを考慮し、一般ユーザーへの直接的な反論は避けるべきだった、というのが多くの人の見解でした。

理由3:長文説明での「タレント」の立場強調

11月5日の長文説明や、その前後のポストで使われた言葉も、批判を加速させる要因となりました。

特に、「タレント活動をしてる人には何言ってもいいっていう世界じゃなくなりますように」「タレントも1人の人間だからね!」「タレント活動してる人にはサンドバックみたいな気持ちで何言ってもいいって思ってる人が多い」といった発言です。

こよりさんとしては、タレントであるがゆえに理不尽な攻撃に耐え続けている苦しさを訴えたかったのでしょう。しかし、これらの発言は「タレントという特権的な立場を主張している」「ファンを見下している」かのように受け取られる側面もありました。

「タレントも人間」というのはその通りですが、「ファンも人間」であり、感想を述べただけで「サンドバック扱い」されたと感じた人々からの反発を招く結果となりました。

こよりへの感想ツイートは誹謗中傷になる?

今回の騒動で最も重要かつデリケートな論点が、ここにあります。発端となった「上っ面」という感想ツイートは、法的に、あるいは倫理的に「誹謗中傷」にあたるのでしょうか。

論点:「感想・批評」と「誹謗中傷」の境界線

一般的に、「感想」や「批評」は個人の主観的な意見表明であり、表現の自由として保護されるべきものとされています。一方で、「誹謗中傷」は、他人の名誉や社会的評価を不当に貶めるものであり、法的な責任を問われる可能性があります。

問題は、この二つの境界線が非常に曖昧であることです。特にネット上では、強い言葉を使った批評が、受け手にとっては人格攻撃(誹謗中傷)と感じられるケースが頻発しています。

今回の「上っ面」「こなしてる感」という表現が、この境界線のどちら側にあるのか。それが最大の争点となりました。

こよりさんの主張:「事実無根」の指摘

博衣こよりさんご本人の主張は明確です。11月5日の長文説明で、彼女は「『つまらない』は個人の感想」として受け入れると線引きをしました。これは、好き嫌いという主観は許容するという意味でしょう。

しかし、「上っ面」という言葉は、彼女の「実際の行動(あらすじをまとめる、メモを取るなど)」とは異なる「事実無根」の指摘であるため、これは感想ではなく「捏造の流布」であり「誹謗中傷」にあたると主張しました。

つまり、こよりさんはこの問題を「主観的な感想」ではなく、「客観的な事実認定」の問題として捉えていたことがわかります。「私はA(深くやっている)のに、B(上っ面)だと嘘を言われた」という論理です。

ネット上の見解:「感想の範囲内」との意見

一方で、ネット上の多くの意見は、こよりさんの主張とは異なる見方を示しました。「上っ面」「こなしてる感」といった表現は、たとえこよりさん本人が努力していたとしても、視聴者が配信を見た結果として「そのように感じた」という主観的な「印象」や「感想」に過ぎない、というものです。

例えば、どれだけ練習しても、本番のパフォーマンスが観客に「練習不足だ」という印象を与えることはあり得ます。それと同じで、こよりさんがどれだけ真摯に取り組んでいても、配信スタイルやテンポ、話し方などから「上っ面」という印象を抱く視聴者がいても不思議ではありません。その印象を表明することが、即座に「事実無根の捏造」や「誹謗中傷」になるとは言えない、というのが主な反論でした。

Google検索の分析結果など、一般的な法的見解を参照しても、「バカ」「死ね」といった直接的な人格否定や脅迫的な文言とは異なり、「上っ面」という表現だけで法的な権利侵害(名誉毀損や侮辱)を認定するのは難しいと考えられます。

VTuberと「中の人」を巡る法的な解釈の難しさ

この問題をさらに複雑にしているのが、VTuberという存在の特殊性です。VTuberへの誹謗中傷は、「博衣こより」というアバター(キャラクター)への評価なのか、それともそのキャラクターを演じている「中の人(演者)」への人格攻撃なのか、切り分けが非常に困難です。

近年の裁判例では、アバターへの攻撃であっても、それが実質的に演者個人の名誉や人格権を侵害していると認められるケースも出てきています。しかし、今回の「上っ面」という評価は、あくまで「博衣こより」というキャラクターの「配信スタイル」に対する評価であり、演者個人の人格を攻撃する意図があったとは考えにくいでしょう。

このように、法的な観点からも、今回の件を「明白な誹謗中傷」と断定することは難しく、それがこよりさんの対応への批判が収まらない大きな理由となっています。

こよりは否定的な意見は全てブロックしている?手動?自動?

騒動が拡大する中で、こよりさんがご自身に批判的な意見を持つユーザーをブロックしているのではないか、という点も大きな話題となりました。発端となった感想の投稿者も、こよりさんからブロックされたと報告していたようです。

長文説明で明かされたブロック基準

この点についても、こよりさんは11月5日の長文説明の中で自ら言及しています。ご自身がブロック対応を行う際の基準を、以下のように説明しました。

- 「引用RP(リポスト)や返信で誹謗中傷をしてきた人」

- 「あまりに酷い発言をしているため今後自分のポストを見ないでほしいと思った人」

「否定的な意見は全てブロックしている」というわけではなく、あくまで「誹謗中傷」や「酷い発言」に限っている、という主張です。また、ブロックする際には「そのかたのプロフィールなども拝見させていただいて、ファンからの言葉なのかどうかも見極めています」とも述べ、機械的にではなく、一件一件判断している(手動である)ことを示唆しました。

「言論統制ではなく、自分を守るため」

こよりさんは、こうしたブロック対応が「言論統制(自分に都合の悪い意見を封じ込めること)」ではないかと批判されることも予期していたようです。

彼女は、「言論統制ではなく、自分を守るため致し方なく対応しています」と、その目的を説明しました。ブロック対応は、批判的な意見を引用リポストや返信で送られることで、ご自身が「一生サンドバックにされてしまう」ことを防ぐため。また、「相手の視界から消えるため(相手が誹謗中傷を言うきっかけをなくすため)」でもあると述べました。

さらに、「この発言をすると、ブロックさせるような発言をしてきて、『ブロックされた』と鬼の首をとったように言いまわる人が出てくると思い、我慢していました」と、ブロック基準を公表すること自体のリスクや葛藤があったことも明かしています。

過去の配信での言及と精神的背景の考察

実は、こよりさんがブロック機能について言及したのは、これが初めてではありませんでした。過去の配信の中でも、「あんまりひどいとブロックしてます」「こよりの心の自衛方法」といった形で、ご自身の精神状態を保つためにブロック機能を利用している旨の発言をしていたようです。

こよりさんのようなトップVTuberともなれば、日々寄せられるコメントやメンションの数は膨大です。その中には、応援メッセージだけでなく、心無い言葉や、今回のような批判的な意見も必ず含まれます。100万人のうちのわずか0.1%だとしても、1000人からの批判に晒されることになります。

長年にわたる活動の中で、こうした膨大なノイズに晒され続けた結果、ご自身の精神を守るための「自衛」として、批判的な意見に対して敏感になり、ブロックという対応を選ばざるを得なかった。そうした精神的な背景が、今回の騒動に繋がったのではないか、という推測もできます。

謝罪?理由はなぜ?何を言った?

11月5日の長文説明は、こよりさんの真意を伝えるものでしたが、残念ながら事態の沈静化には繋がりませんでした。むしろ、「サンドバック」発言などが新たな火種となり、批判は続きました。この状況を受け、こよりさんは11月7日、一転して謝罪文を公開することになります。

2025年11月7日の手書き謝罪文の公開

2025年11月7日、こよりさんはご自身のXアカウントに、「お騒がせしている件について」と題した1枚の画像を投稿しました。それは、便箋に手書きで綴られた謝罪のメッセージでした。

長文説明からわずか2日後、キーボードではなく「手書き」という形式を選んだことからも、事態の重さをご本人が痛感し、誠意を伝えようとした姿勢が伺えます。

謝罪文の全文と内容の分析

謝罪文の全文は、以下の通りです。

「お騒がせしている件について

この度は、自身の行動により、本来起こりうるべきではなかった様々な議論を起こしてしまい申し訳ございません。

特に、このような状態を見たくない皆様、いつも応援してくださっている皆様に、大変申し訳なくかんじています。

きっかけとなった返信を行ってしまったことを深く反省しております。

その後の投稿については「説明したい、理解していただけるかも」という気持ちで行ってしまいましたが、影響範囲を考えきれずに行動してしまったと、真摯に反省しています。

皆様からの声や、SNSへの理解、今回起こした行動の前提から振り返り、今後に活かし精神させていただきます。

不快な想いをさせてしまった皆さん、本当に申し訳ありません。

これからも皆様に応援して頂けるよう頑張りますので、今後ともよろしくお願い致します。

博衣こより」

この謝罪文のポイントは、以下の点にあります。

- 騒動を起こしたこと自体への謝罪:「本来起こりうるべきではなかった様々な議論を起こしてしまい申し訳ございません」と、ご自身の行動が騒動の原因となったことを認めています。

- 発端の返信への反省:「きっかけとなった返信を行ってしまったことを深く反省しております」と、一般ユーザーへ直接返信した行為が不適切であったことを明確に認めました。これは11月5日の長文説明では見られなかった、大きな方針転換です。

- 長文投稿への反省:「影響範囲を考えきれずに行動してしまった」と、11月5日の長文説明(お気持ち表明)についても、その影響を考慮できていなかったと反省の弁を述べました。

11月5日の投稿がご自身の正当性や苦悩を訴える内容だったのに対し、11月7日の謝罪文は、ご自身の行動の「不適切さ」と「影響」について全面的に反省する内容となっています。

「精神させていただきます」の誤字疑惑

この手書きの謝罪文の中で、一つ注目を集めた箇所があります。文末の「今後に活かし精神させていただきます」という部分です。

文脈から判断して、これは「精進(しょうじん)させていただきます」(=努力します、励みますの意)の誤字ではないか、とネット上で広く指摘されました。こよりさんが「holoXの頭脳」というキャラクター設定(インテリキャラ)であることも相まって、この誤字(とみられる箇所)は騒動の中で特に話題になりました。

手書きであったことや、緊迫した状況下で書かれたことを考えれば、単純な書き間違いである可能性が非常に高いと思われます。しかし、謝罪というデリケートな場面での誤字は、一部から「誠意が足りない」といった新たな批判の材料にもなってしまいました。

メンバー限定配信での心境吐露「食べ物が喉を通らない」

謝罪文が公開される前、こよりさんはYouTubeのメンバー限定配信でも、この件について触れていたようです。限定配信での内容は公にはなっていませんが、視聴したとされるファンからの情報によれば、かなり憔悴した様子だったと伝えられています。

「食べ物が喉を通らない状態が続いてる」と、深刻な体調不良に陥っていることを明かしたとされています。また、騒動については「発端となったツイート(感想)に返信すべきではなかった」と、謝罪文と同様の反省を口にしていたようです。

一方で、元の投稿者については「アンチとは思ってないけど微妙に認識がズレてるから正したかった」とも語ったとされ、11月5日の長文説明で述べた「事実誤認を正したかった」という当初の動機に変わりはなかったことも伺えます。これらの情報からは、ご自身の行動を反省しつつも、精神的にかなり追い詰められていたこよりさんの姿が浮かび上がります。

こよりは過去にも批判についてお気持ち言及し炎上している?

今回の一件がここまで大きな騒動となった背景の一つに、こよりさんが過去にも同様の「お気持ち表明」と受け取られる発言をしていたことがある、と指摘されています。

過去の「お気持ち表明」とされた事例

こよりさんは、その真面目な性格ゆえか、ご自身の活動方針や視聴者へのお願いなどについて、配信や投稿で考えを表明することが度々ありました。

例えば、過去には以下のような出来事が、一部で「お気持ち表明」として話題になったことがあるようです。

- 視聴者参加型配信でのルールやマナーに関する呼びかけが、特定の視聴者への苦言と受け取られたケース。

- ご自身の配信の視聴者数(同接数)について言及するコメントに対し、控えてほしいと要望したケース。

- 他の配信者と比較するようなコメントに対し、不快感を示したケース。

これらはいずれも、配信者として活動を続ける上で必要な呼びかけであったとも言えますが、その表現やタイミングが、一部のリスナーには「お気持ち表明」や「ファンへのダメ出し」と受け取られてしまう側面がありました。

繰り返される「お気持ち」へのファンの反応

こうした過去の経緯を知る一部のリスナーからは、今回の長文説明に対しても「またお気持ちか」「こよりは定期的にお気持ちする」といった、やや冷ややかな反応が見られました。

もちろん、これは一部の声に過ぎません。熱心なファン(こよりの助手くん)からは、「タレントだって人間だ」「辛い思いを正直に話してくれてありがとう」「いつも頑張りすぎているのが心配」と、こよりさんの心情に寄り添い、擁護する声も非常に多く寄せられていました。

しかし、一度「お気持ち表明が多い」というイメージが付いてしまうと、今回のようなデリケートな問題提起であっても、純粋な悩みや苦悩の吐露としてではなく、「いつものお気持ち」という色眼鏡で見られてしまいがちです。そのことが、騒動の沈静化を難しくした一因かもしれません。

テレビやネットに露出するという意味の重要性とは?称賛もあれば批判もあるのは当たり前なのを理解する必要がある

今回の騒動は、博衣こよりさん個人の問題としてだけでなく、現代のVTuberという職業が直面する構造的な課題を浮き彫りにしました。

「配信モンスター」こよりさんの高い露出度

博衣こよりさんは、ホロライブの中でもトップクラスの配信頻度と長時間配信で知られ、「配信モンスター」との異名を持つほどです。その活動量は、YouTubeのチャンネル登録者数133万人(2025年10月時点)という圧倒的な数字にも表れています。

テレビCMや地上波番組への出演など、その活動の場はネットを飛び出し、一般層にも広がっています。このように露出が多いということは、それだけ多くの人々の目に触れる機会があるということです。

人気ゆえに多様なファンの目に触れるリスク

露出が増え、ファン層が拡大することは、タレントにとって喜ばしいことである反面、大きなリスクも伴います。

YouTubeのアルゴリズム(おすすめ機能)などにより、こよりさんに元々興味がなかった層や、VTuber文化に馴染みのない人々の目にも、彼女の動画や投稿が触れることになります。その中には、当然ながら、こよりさんの配信スタイルやキャラクターが合わないと感じる人も含まれます。

熱心なファン(こよりの助手くん)であれば好意的に受け止める言動も、そうでない人々からは批判的に見られることもあります。称賛の声が大きくなればなるほど、それに比例して批判的な声(ノイズ)も大きくなる。これは、人気と露出度の高い著名人であれば誰もが直面する宿命とも言えるでしょう。

ゲームファン層の「リスペクト」との文化的衝突

特に今回は、こよりさんの配信スタイルが、熱心な「ゲームファン」層の価値観と衝突したという側面が強く見受けられました。

一部の古参ゲームファンや、特定のゲームタイトルに強い思い入れを持つ人々は、ゲームそのものや、その開発者に対する強い「リスペクト(尊敬)」を持っています。彼らにとって、ゲームは単なる娯楽ではなく、文化であり、作品です。

そうした視点から見ると、VTuberが高頻度で様々な(特に人気の)ゲームを次々とプレイしていくスタイルが、ゲームを単に「消費」しているだけのように映ることがあります。「ストーリーを深く味わっていないのではないか」「作品へのリスペクトが足りないのではないか」という疑念です。

発端となった「上っ面」「こなしてる感」という感想は、まさにこのゲームファン層の価値観から生まれたものだと考えられます。こよりさんご本人にゲームへのリスペクトがなかったわけでは決してないでしょうが、その「配信スタイル」が、意図せずこの層のデリケートな感情を刺激してしまった可能性が指摘されています。

こよりが批判に敏感なのは数多くの本当の誹謗中傷が原因か?

それにしても、なぜこよりさんは「上っ面」という、見方によっては単なる感想とも取れる一言に、あそこまで強く反応したのでしょうか。その背景には、彼女が日常的に晒されている、より深刻な問題があるのではないかと推察されます。

長文で語られた「約4年間続く捏造の拡散」との戦い

そのヒントは、11月5日の長文説明の中にありました。こよりさんは、「活動している約4年、この『捏造の拡散』はずっとされ続けていて」と告白しています。

これは、今回の「上っ面」という評価とは全く別次元の、「本当の誹謗中傷」や「デマ」のことを指していると考えられます。例えば、彼女のプライバシーに関する全くの「嘘」や、活動に関する悪意のある「捏造」などが、ネット上で長期間にわたり流布され続けている、という状況です。

法的対応も進めている現状

こよりさんは、これらの深刻な誹謗中傷に対して、「法的に対応いただいているものもあります」「裏でとても辛い想いをしながら対応しています」とも明かしています。

実際に、ホロライブを運営するカバー株式会社は、所属タレントへの誹謗中傷行為に対して、社内に専門チームを設置し、発信者情報開示請求や法的措置を含む非常に厳格な対応を行っていることを公表しています。こよりさんも、こうした運営のサポートを受けながら、目に見えない場所で悪質な攻撃と戦い続けていたのです。

多数のコメントに埋もれる批判的意見の影響(推測)

このような状況を前提に、今回の騒動を振り返ってみましょう。

日常的に「事実無根の捏造」という悪意ある「嘘」と戦い続け、精神的に疲弊し、「嘘」に対して極度に敏感になっている状態。そんな時に、「事実と異なる(とご本人が強く感じた)批判」である「上っ面」という言葉が目に飛び込んできたとしたら。

こよりさんの中では、それが悪意のない「感想」なのか、それともいつもの「捏造の拡散」の一環なのか、瞬時に区別がつかなかった可能性が考えられます。長年のストレスが蓄積した結果、本来なら受け流せたかもしれない「感想」に対しても、「また事実無根の嘘を流布されている」と過敏に反応し、強い自衛行動(=反論)に出てしまったのではないか。そのように推測することができます。

この推測が正しいとすれば、今回の騒動は、こよりさん一人の問題ではなく、タレントを匿名の誹謗中傷から守る術が未だ不十分であるという、ネット社会全体の課題をも示していると言えるでしょう。

今回の騒動に対するネット上の反応とは?

この一連の騒動について、ネット上ではまさに賛否両論、様々な角度からの意見が交わされました。インサイドなどのネットメディアもこの件を報じ、Yahoo!ニュースのコメント欄などでも活発な議論が展開されました。

擁護派の意見:「反論の権利」「タレントも人間」

まず、こよりさんの行動に理解を示す擁護派の意見です。

- 「配信者にも反論する権利はある。言われっぱなしは辛いのは当たり前」

- 「批判するなら、それなりに反論される覚悟も必要ではないか」

- 「『タレントも1人の人間』『サンドバックじゃない』という主張は、その通りだと思う」

- 「どさくさに紛れて、今回の件と関係ない過去のことまで持ち出して叩くのはおかしい」

- 「毎日膨大なコメントに対応しているタレントの精神的負担を考えるべきだ」

これらの意見は、タレントの人権や精神的健康を重視し、一方的に批判される状況への疑問を呈するものが中心でした。

否定派の意見:「ただの感想」「何も言えなくなる」

次に、こよりさんの対応を批判的に見る否定派の意見です。

- 「発端のツイートは誹謗中傷ではなく、ただの感想。過剰反応だ」

- 「この程度で誹謗中傷扱いされ、ブロックされるなら、もう何も言えなくなる」

- 「自分の影響力を考えず、一般ユーザーに直接返信したのは軽率だった」

- 「『ファンネル飛ばし』と同じ構図になっており、対応が不適切」

- 「流行りのゲームばかりやるスタイルが『こなしてる』と思われても仕方ない部分はある」

こちらは、ファンの「感想を言う自由」や、著名人としての影響力を考慮した対応の必要性を説く意見が目立ちました。

中立・分析派の意見:「論点の隔たり」「SNSの構造的問題」

さらに、どちらか一方を支持するというより、状況を冷静に分析しようとする意見も多く見られました。

- 「擁護派(反論の権利)と否定派(感想の自由)で、論点が全く噛み合っていないのが問題」

- 「一人の人間(元の投稿者)に対して、多数(ファン)が攻撃する構図が生まれること自体が、ネットの危険な側面だ」

- 「有名税としてスルー(無視)するのが、タレントとしては最善の対応だったのではないか」

- 「SNSは、同調する人々によって騒ぎが不必要に大きくなりやすい。当事者以外は冷静になるべき」

- 「木村花さんのような悲しい事例もあったのだから、一度冷静に自分の投稿を見つめなおす必要がある」

これらの意見は、個々の是非を超えて、SNSというプラットフォームが持つ構造的な問題点や、ネットリテラシーの重要性を指摘するものでした。

FFT実況への評価:「上っ面」ではなかった?

発端となった「FFT(ファイナルファンタジータクティクス)」の実況内容についても、様々な意見が寄せられました。

こよりさんご本人は「あらすじまとめ」などの努力を主張しましたが、一方で「FFTは中世ヨーロッパの政治劇のように非常に複雑で重厚なストーリーが特徴のゲームだ」と指摘する声も多くありました。

「登場人物が多く、関係性も複雑なため、初見プレイで全てを完璧に理解するのは酷だ」「こよりさんは、初見なりにしっかり読み込んでいたと思う」といった、こよりさんのプレイを擁護するゲームファンからの意見も上がっています。このことから、「上っ面」という評価自体が、必ずしも全ての視聴者に共通するものではなかったこともわかります。

博衣こよりさん炎上騒動のまとめ

今回の博衣こよりさんを巡る一連の騒動は、非常に多くの論点を含む、複雑なものでした。最後に、これまでの経緯と論点を総括します。

騒動の経緯の総括

発端は、人気VTuberである博衣こよりさんが、ご自身のゲーム実況に対する一人のファンの「上っ面」という批判的な感想に、Xで直接返信したことでした。

ご自身のゲームへの姿勢を「事実無根」の指摘で否定されたと感じたこよりさんは、反論。さらに、「誹謗中傷」との長年の戦いや「タレントはサンドバックではない」という苦悩を長文で訴えました。

しかし、この一連の行動が、一般ユーザーへの「ファンネル飛ばし」や「過剰反応」と受け取られ、大規模な炎上騒動に発展。最終的に、こよりさんご本人が「影響範囲を考えきれずに行動してしまった」として、手書きの謝罪文を公開する事態に至りました。

VTuberとファンの望ましい関係性とは

今回の騒動は、VTuberとファンの「距離感」や「コミュニケーション」のあり方について、多くの課題を投げかけました。

- タレントは、どこまでファンの「感想」や「批評」を受け入れるべきか。

- ファンは、タレントのどのような言動を「お気持ち表明」と受け取り、どのような言動を「真摯な訴え」と受け取るのか。

- 「感想」と「誹謗中傷」の境界線は、一体どこにあるのか。

- タレントがご自身の精神を守るための「自衛(ブロックなど)」は、どこまで許容されるべきか。

これらの問いに、唯一の正解はありません。タレントもファンも、お互いが「一人の人間」であることを尊重しつつ、SNSという強力なプラットフォームの影響力を理解し、適切な距離感を模索し続ける必要があります。

こよりさんは謝罪文で「今後に活かし」(おそらく「精進し」)と綴りました。今回の痛みを伴う経験を糧に、タレントとファンがより良い関係性を築きながら、こよりさんが再び素晴らしい配信を見せてくれることを、多くのファンが願っていることでしょう。

コメント