2025年5月26日、小泉進次郎農林水産大臣が打ち出した政府備蓄米の放出に関する新方針は、日本の農業界、特にJAグループ(全国農業協同組合連合会)に激震を走らせました。これまでJA全農がその大半を落札してきた備蓄米の放出方法が「競争入札」から「随意契約」へと変更されることになり、JA側からは「どうなっているんだ」「自民党から離れていきそうだ」といった悲鳴に近い強い反発の声が上がっています。一体なぜJAはこれほどまでに小泉大臣の政策に「ブチギレ」ているのでしょうか?その「ヤバイ」と言われる理由とは何なのでしょうか。

この記事では、JAが小泉進次郎大臣の新方針に強く反発する核心的な理由を深掘りし、この問題の背後で動いているとされる「農水族議員」とは具体的に誰で、彼らがどのような役割を果たし、誰の利益を代表しているのかを徹底的に解説します。さらに、今後の米価の動向、私たちの食卓への影響、そして日本の農業が抱える構造的な問題点についても、2025年5月現在の最新情報と専門家の意見、ネット上の様々な声を交えながら、多角的に分析していきます。

この記事を読むことで、以下の点が明らかになります。

- JAが小泉大臣の備蓄米新政策に対し、なぜ「ブチギレ」と言われるほど激しく反発しているのか、その具体的な理由が分かります。

- 備蓄米放出の仕組み変更が、JAのビジネスモデルや長年の慣行にどのような「ヤバイ」影響を与えるのか、その深刻度が理解できます。

- この問題の鍵を握る「農水族議員」とは具体的に誰で、彼らが日本の農政にどのような影響力を持っているのか、そして今回の騒動で何をしているのかが明らかになります。

- 今後の米価はどうなるのか、私たちの食卓への直接的な影響、そして日本の農業が直面する課題と未来について、深く考察する材料を得られます。

1. 小泉進次郎農水大臣が投じた一石!備蓄米放出の新政策「随意契約」とは何か?その狙いと影響は?

2025年5月26日、小泉進次郎農林水産大臣は、高騰する米価への対策とコメ離れの抑制を目的として、政府が保有する備蓄米の放出方法に関する新たな方針を発表しました。この新政策の核心は、従来の「競争入札」から「随意契約」へと変更する点にあります。このセクションでは、この政策変更の背景にある深刻な米価高騰問題、新旧制度の違い、そしてこの政策が目指すものは何かを詳しく解説します。

1-1. 深刻化する米価高騰!なぜ今、備蓄米放出が求められるのか?その背景と理由は?

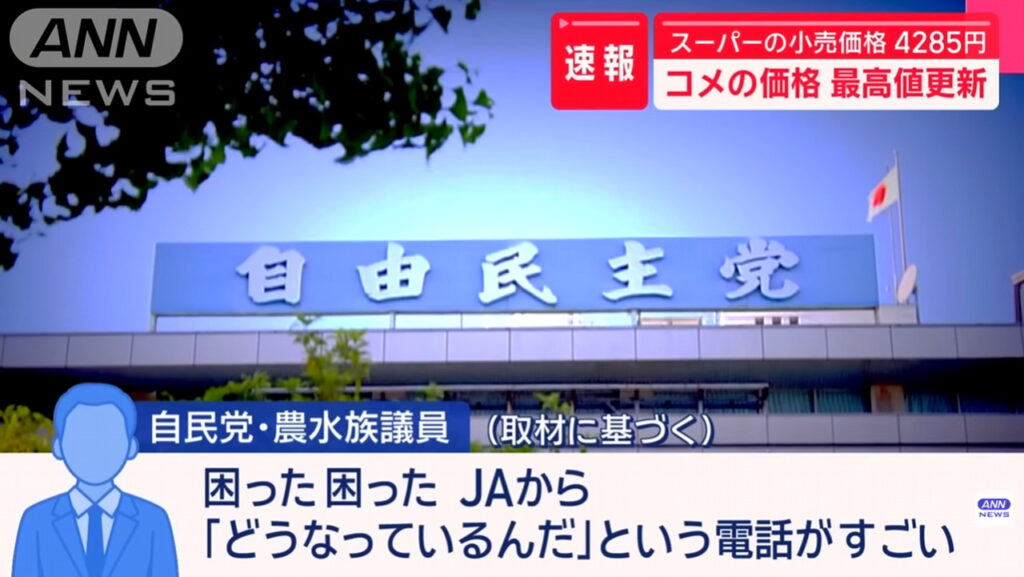

近年、日本の米価は消費者の家計を圧迫する水準で高止まりしています。2025年5月26日に農林水産省が発表した最新の全国のコメの平均小売価格(5キロあたり)は4285円と、前の週と比較しても17円値上がりし、過去最高値を更新し続けている状況です。この米価高騰の背景には、天候不順による作柄不安、農業生産資材の価格上昇、国際的な穀物価格の影響、そして一部では流通段階での滞留なども指摘されています。

このような状況下で、消費者の間では「お米が高い」との声が日増しに強まり、家計への負担増からコメの消費量がさらに減少する、いわゆる「コメ離れ」を加速させる懸念も高まっています。政府としては、このスパイラルを断ち切り、国民の主食である米の価格安定を図る喫緊の課題に直面していました。

そこで注目されたのが、政府が保有する備蓄米の存在です。備蓄米制度は、正式には「米穀の需給及び価格の安定に関する法律」に基づき、凶作などによる供給不足や価格の異常な高騰といった不測の事態に備え、国が一定量の米穀を買い入れ、保管しておく制度です。その主な目的は、国民への食糧の安定供給(食糧安全保障)と、米の需給及び価格の安定にあります。今回、この備蓄米を市場に放出することで、短期的に供給量を増やし、高騰する米価を抑制しようというのが政府の狙いです。

1-2. これまでの備蓄米放出方法「競争入札」とは?JA全農が95%を落札してきた実態と利権構造

これまで政府備蓄米が放出される際には、「競争入札」方式が採用されてきました。これは、国が入札参加資格を持つ米穀の集荷業者などに対し、売却する米の数量や品質といった条件を提示し、最も高い価格を提示した業者に売り渡すという仕組みです。建前上は競争原理が働き、国庫収入の最大化が期待される制度とされています。

しかし、実態としては、この競争入札で放出される備蓄米の実に95%以上をJA全農(全国農業協同組合連合会)が落札してきたという経緯があります。JA全農は、全国のJA(農協)系統の経済事業を担う組織であり、米の集荷・販売において圧倒的なシェアと流通網を持っています。このため、入札に必要な資金力、保管能力、そして全国規模での販売網といった点で他の業者を寄せ付けず、結果としてJA全農による寡占的な落札構造が長年続いてきました。

この構造に対しては、市場の硬直化を招いているのではないか、JA全農が備蓄米の価格形成に過度な影響力を持っているのではないか、といった批判的な見方も一部にはありました。JA側としては、生産者からの集荷責任を果たし、需給調整に貢献してきたという自負がありますが、消費者側からは、その流通システムが必ずしも価格抑制に繋がっていないのではないかという疑問の声も聞かれました。

1-3. 小泉大臣が導入する「随意契約」の全貌!いつから誰がいくらで購入できるのか?その仕組みを徹底解剖

今回、小泉進次郎農林水産大臣が新たに導入を決定したのが「随意契約」による備蓄米の売渡しです。随意契約とは、国が入札などの競争的方法によらず、特定の相手方を選定して契約を結ぶ方式を指します。今回のケースでは、国が備蓄米の売渡し価格をあらかじめ決定した上で、一定の条件を満たす事業者に直接販売するというものです。

具体的な内容は以下の通りです。

- 対象事業者: 年間の米穀取扱数量が1万トン以上ある大手小売業者などが対象となります。これにより、JA全農のような従来の集荷業者だけでなく、大規模スーパーマーケットチェーンなどが直接国から備蓄米を買い付ける道が開かれます。

- 売渡し価格: 国が売渡し価格を事前に決定します。小泉大臣は、今回放出する備蓄米について、60キロあたり加重平均で1万700円(税別)と発表しました。これを5キロに換算すると、小売価格で2160円程度になると試算されています。これは現在の市場価格の約半値に近い水準です。

- 売渡し量と対象米: 合計で30万トンが放出されます。内訳は、3年前に収穫された2022年産のいわゆる“古古米”が20万トン、4年前の2021年産が10万トンです。これらの米について、国は買戻しを求めません。

- 申し込み方法と期間: 申し込みは、2025年5月26日の発表後、速やかに開始され、毎日先着順で受付・契約・販売が行われます。目標としては、8月までに消費者に提供される分を念頭に置いています。

この随意契約への変更は、JAを通さずに大手小売業者が直接、しかも従来の落札価格より大幅に安い価格で備蓄米を仕入れられるようにするものであり、米の流通構造に大きな変化をもたらす可能性があります。以下の表で、従来の競争入札と今回の随意契約の違いをまとめます。

| 項目 | 競争入札(従来) | 随意契約(新) |

|---|---|---|

| 価格決定方法 | 入札参加者による競争で最高価格を提示した者が落札 | 国が事前に売渡し価格を決定 |

| 主な対象業者 | 米穀集荷業者(実質的にJA全農が中心) | 年間取扱量1万トン以上の大手小売業者等 |

| 売渡し量(今回) | その都度決定 | 30万トン(2022年産20万トン、2021年産10万トン) |

| JAの関与 | 落札者として中心的な役割 | 直接的な関与が薄まる可能性 |

| 透明性・公正性 | 競争原理が働く(建前)が、結果として寡占状態 | 国の裁量による選定。公平性確保が課題となる可能性も |

1-4. 放出される備蓄米の詳細は?2022年産“古古米”20万トン、2021年産10万トンとはどんなお米?

今回放出される備蓄米は、収穫から時間が経過したお米、具体的には2022年産(3年古米、いわゆる古古米)が20万トン、2021年産(4年古米)が10万トンです。「古米」や「古古米」と聞くと、品質や食味について不安を感じる消費者もいるかもしれません。

一般的に、お米は収穫からの時間経過とともに水分が抜け、粘り気が減少し、食味が変化すると言われています。しかし、政府の備蓄米は、品質劣化を抑えるために低温倉庫などで厳格な管理のもと保管されています。小泉大臣も記者会見で「十分な量を放出していく」と述べ、品質管理には自信を覗かせています。また、農林水産省は、これらの備蓄米は食用として問題ない水準であるとしています。外食産業や中食(弁当・惣菜)産業などでは、コストを抑えるために古米をブレンドして使用することも一般的です。

ただし、新米と比較した場合の食味の違いは避けられない可能性もあり、消費者は価格と品質のバランスを考慮して選択することになります。小泉大臣が言及した「5キロの袋に換算すると約6000万袋」という量は、市場に一定のインパクトを与える規模であり、一時的にでも米の供給不安を和らげ、価格上昇に歯止めをかける効果が期待されています。

2. JAが小泉進次郎大臣に「ブチギレ」!そのヤバイ理由とは?なぜそこまで激しく反発するのか徹底分析

小泉進次郎農林水産大臣による備蓄米放出の新方針、特にJA全農を事実上迂回する形での「随意契約」導入は、JAグループから極めて強い反発を招いています。報道によれば、自民党の農水族議員のもとにはJA関係者から「困った、困った。どうなっているんだ」「自民党から離れていきそうだ」といった問い合わせや抗議が殺到していると言います。このセクションでは、JAがなぜこれほどまでに新政策に怒り、危機感を募らせているのか、その「ヤバイ」とされる具体的な理由を深掘りし、JAのビジネスモデルや長年の既得権益、さらには政治的影響力への深刻な影響について考察します。

2-1. JAの怒りポイント1:価格差がありすぎ!競争入札の落札価格と随意契約価格の衝撃的な違いとは?

JAが最も直接的に衝撃を受けているのが、売渡し価格の大きな差です。これまでJA全農は競争入札において、備蓄米を落札してきました。例えば、報道によると、直近の3回目の入札では、2023年産の比較的新しい米とはいえ、競争の結果、60キロあたり約2万2000円で落札されていました。これに対し、今回小泉大臣が示した随意契約での売渡し価格は、2022年産や2021年産の古米・古古米ではあるものの、60キロあたり約1万700円(加重平均・税別)と、ほぼ半額です。

この「倍近くの差」は、JA全農の経営に直接的な打撃を与えかねません。JA全農は、高値で落札した備蓄米の在庫を抱えている可能性があります。もし市場に国から直接、半値近い価格で備蓄米が大量に供給されれば、JA全農が保有する在庫の価値は暴落し、大きな評価損を抱えるリスクが生じます。また、今後の米の販売戦略においても、この価格差は大きな足かせとなり、JA系統の米販売事業全体の収益性を悪化させる要因となり得ます。

一部のネット上のコメントでは、JAが過去に高値で備蓄米を落札してきたのは、市場価格を不当に吊り上げるためだったのではないか、あるいは需給をコントロールして利益を確保するためだったのではないか、といった厳しい指摘も見られます。JA側は、生産者からの拠出金で運営される基金を用いて買い支えを行ってきた経緯などを主張するかもしれませんが、結果として消費者に高い米を買わせていたという批判は免れにくい状況です。この価格差は、JAのこれまでのビジネスモデルの根幹を揺るがすほどのインパクトを持っていると言えるでしょう。

2-2. JAの怒りポイント2:流通の主導権を失う?「JA外し」ともとれる新政策への強い警戒感とは何か?

価格の問題以上にJAが危機感を抱いているのは、長年築き上げてきた米流通における主導権、すなわち「流通利権」が脅かされることです。これまで備蓄米の放出は、実質的にJA全農がその大半を担ってきました。これにより、JAは備蓄米の流通経路と価格形成において、市場で極めて大きな影響力を行使することができました。

しかし、今回の随意契約では、国が年間1万トン以上の取扱量がある大手小売業者などに直接販売する道を開きました。これは、JAという中間流通業者を「外す」動きとも受け取れます。大手スーパーなどが国から直接、安価な備蓄米を大量に仕入れることが可能になれば、JAの「流通のハブ」としての役割は相対的に低下します。これまでJAに頼らざるを得なかった大手小売業者が、JAを介さずに米を調達できるようになれば、JAの市場支配力は大きく損なわれることになります。

ネット上のコメントは、この点を的確に指摘しています。「JAが怒っている本質は、備蓄米流通における長年の独占的地位と価格決定権、流通利権が『随意契約』導入によって大きく揺らぎ、組織の収益や存在意義、さらには政治的影響力までが脅かされることにあります」という分析は、多くの関係者が共有する見方でしょう。JAにとって、これは単なる一政策の変更ではなく、組織の根幹に関わる存亡の危機と映っている可能性すらあります。

2-3. JAの怒りポイント3:自民党との長年の蜜月にヒビ?「自民党から離れていきそうだ」発言の真意はどこに?

JAグループは、全国に組合員と職員を抱える巨大組織であり、特に地方においては自民党の重要な支持基盤、いわゆる「票田」として機能してきました。JAの意向は、自民党の農林政策に大きな影響を与え、多くの「農水族議員」を国会に送り込んできた歴史があります。この「農(JA)・政(自民党)・官(農水省)」の鉄のトライアングルは、戦後の日本の農政を長らく特徴づけてきました。

しかし、今回の小泉大臣の政策は、この長年の蜜月関係に大きな亀裂を生じさせる可能性があります。「(支持者が)自民党から離れていきそうだ」という農水族議員の悲鳴は、JAからの強いプレッシャーと、実際に支持基盤が揺らぐことへの危機感を如実に表しています。JA側からすれば、長年自民党を支持し、時には政治献金などを通じて良好な関係を築いてきたにもかかわらず、その意向に反する政策が強行されたことへの裏切り感や不信感があるでしょう。

自民党の重鎮議員からは「消費者は小泉さんが抑えて、JAは森山幹事長が抑えるということだ。JAが抑えられていなかったら『何を勝手なことやっているんだ』で終わる」といった、JAへの配慮と現状の混乱を認めるような発言も出ています。これは、今回の政策決定がJAとの十分な調整なしに進められた可能性を示唆しており、JAと自民党執行部との間に深刻な溝が生まれていることをうかがわせます。

2-4. JA内部の事情:農林中金の巨額損失との関連は?米価高騰の裏にあるかもしれないJAの台所事情とは?

今回のJAの激しい反発の背景には、JAグループ全体の財務状況、特にグループの金融部門である農林中央金庫(農林中金)が抱える巨額の含み損問題が影響しているのではないか、という憶測もネット上などで囁かれています。農林中金は、近年、外国債券などの運用で大きな損失を出したと報じられており、2025年3月期決算では1兆円を超える規模の赤字を計上する可能性も指摘されています。そして、その損失補填のために、1兆数千億円規模の資本増強を行う計画も表面化しています。

一部の意見として、ネットユーザーは「米価高騰が始まる時期と、運用失敗が表面化する時期が近いのですがね」とコメントし、農林中金の損失と米価高騰の間に何らかの関連があるのではないかと疑念を呈しています。つまり、JAグループが米価を高く維持することで収益を確保し、農林中金の損失を補填しようとしていたのではないか、という見方です。

もちろん、これは現時点ではあくまで憶測の域を出ず、JAや農林中金が公式に認めているわけではありません。しかし、もし仮にそのような背景があったとすれば、今回の備蓄米放出による米価下落圧力は、JAグループの財務戦略にとって大きな誤算となり、より一層の反発を招く要因となっている可能性も否定できません。この問題は、単に米の流通だけでなく、JAグループ全体の経営戦略やガバナンスに関わる根深い問題が潜んでいる可能性を示唆しています。

2-5. ネット・SNSの反応まとめ:JAの対応に国民からはどんな声が?「既得権益」「消費者無視」厳しい批判も

今回のJAの反発や米価高騰問題に対して、インターネット上やSNSでは国民から様々な意見が噴出しており、その多くはJAに対して厳しいものです。主な論調としては、「JAは既得権益を守ろうとしているだけ」「消費者のことなど考えていない」「農家から搾取している」といった批判が目立ちます。

例えば、ネットユーザーは「JAが価格が下がると利益が減るから文句言い出したんだな。自民党から離れるのは願ったり叶ったりだ。米離れを防ぐ意味では効果ありだ。農家はJAから離れるのが一番いいと思うよ。何十年も搾取され続けて来たんだから」と、JAの利益優先主義と農家からの搾取を厳しく非難しています。また、ネットユーザーは具体的な数字を挙げて「JAは今までの暴利をむさべぼっていた時代は終わりにして、まともな組織になるべき。農家に渡す農薬、肥料も適正価格にするべき。JA社員の給料カットもしJA改革をすべき。出来なければ現JA解体し、新たな組織にするべき」と、より踏み込んだJA改革の必要性を訴えています。

一方で、「JA=農家ではない」という重要な視点を提示する意見も見られます。ネットユーザーは「勘違いしている人が多いのは、米農家が全部実入りが低くて苦しんでいるわけではなくて…困ってるのは小作、田んぼ借りて作ったり本当に小さな土地しか持ってない人。そして農水族を支持するのはこういう名主みたいな奴らだったりもする」とコメントし、JAの利益が必ずしも全ての農家の利益と一致しているわけではない構造を指摘しています。これは、JAという組織のあり方や、その政治的影響力の源泉について考える上で非常に示唆に富む意見です。

また、ネットユーザーのように「農業団体をまるで“中抜き業者”のように扱うのは本末転倒です」「報道には、公正かつ事実に基づいた姿勢を強く求めたい」と、JA擁護や報道のあり方に疑問を呈する声も少数ながら存在します。このように、ネット上ではJAに対する不信感や批判が多数を占めるものの、問題の多面性を示唆する意見も見受けられます。

3. 暗躍する?「農水族議員」とは一体誰?JAと政治の癒着構造と今回の騒動への関与を特定・解説!

今回の備蓄米放出問題を巡るJAの激しい反発の背景には、常に「農水族議員」と呼ばれる政治家たちの存在が影を落としています。彼らはJAや農業団体の代弁者として、長年にわたり日本の農林水産政策に強大な影響力を行使してきました。このセクションでは、そもそも農水族議員とは何か、そして今回の騒動でキーパーソンと目されるのは誰なのか、具体的な名前を挙げながら、彼らの動きや自民党内部での権力構造について深く掘り下げていきます。

3-1. そもそも「農水族議員」とは何か?その定義、歴史、そして日本の農政に与える影響力はどれほどか?

「農水族議員」とは、一般的に、農林水産業界、特にJAグループなどの農業関連団体の意向を強く受け、国会や政府の政策決定過程でその利益を代弁・擁護する議員のことを指します。彼らは、自民党内に多く存在し、党の農林関連部会(農林部会、総合農政調査会など)や国会の農林水産委員会などで主要なポストを占め、農林予算の獲得や業界に有利な法案作成、規制緩和の阻止などに力を発揮します。

農水族議員が形成される背景には、JAグループが持つ強固な集票力があります。特に地方の選挙区では、JAの組合員やその家族、関連企業の従業員などが大きな票田となり、JAの推薦や支援が選挙の当落を左右することも少なくありませんでした。このため、議員はJAの意向を無視できず、JAとの間に持ちつ持たれつの関係を築き上げてきました。これが、時に「癒着」と批判される構造を生み出す原因ともなっています。

彼らの影響力は絶大で、過去には農産物の市場開放交渉(ガット・ウルグアイラウンドなど)で強硬な反対姿勢を示したり、減反政策の維持や手厚い補助金制度の継続を主張したりするなど、日本の農政の方向性を大きく左右してきました。その活動は、国内農業の保護という側面がある一方で、消費者利益や財政規律よりも業界利益を優先している、国際的な農業改革の流れに逆行している、といった批判も絶えません。

3-2. 農水族のドン「森山裕」自民党幹事長とは何者?その経歴、JAとの関係、そして今回の問題でのスタンスは?

現在の農水族議員の中で、最も影響力のある人物の一人と目されているのが、森山裕(もりやまひろし)自民党幹事長です。森山氏は鹿児島県出身で、過去には農林水産大臣(第58代、2015年10月~2016年8月)も務め、JAグループとは極めて深い関係を持つとされています。その政治キャリアを通じて、常に農業界の利益を代弁する立場を取ってきました。

森山氏は、2025年4月25日には、当時懸案となっていた日米間の農産物交渉を前に、自民党食料安全保障強化本部長として「農林水産品を犠牲にするような交渉方針は断じて受け入れられない」とする決議文を当時の江藤拓農水大臣に申し入れるなど、農業保護を鮮明に打ち出しています。このような経歴と行動から、JAグループからの信頼は厚いとみられています。

今回の小泉進次郎農林水産大臣の起用と備蓄米新政策について、森山幹事長は「石破さんが決めたからしょうがない」としながらも、「好きなようにはさせない」と述べ、小泉大臣の農政改革路線を強く牽制しています。これは、JAや既存の農家への配慮を優先する農水族のドンとしての立場を明確に示したものと言えるでしょう。石破茂総理が最も頼りにする政治家の一人とされる森山氏が党のナンバー2である幹事長の職にあることは、今後の農政改革の行方に大きな影響を与えることは間違いありません。

なお、森山裕氏はITコンサルティング会社フューチャーの個人大株主(2023年7月時点で116万株保有、時価約20億円)としても知られ、年間約4300万円の配当金を得ていると報じられています。この潤沢な個人資産が、彼の政治活動の自由度を高めているという見方もあります。

3-3. 他に名前が挙がる農水族議員は誰?過去の発言や行動から関与が疑われる議員をリストアップ

森山裕氏以外にも、自民党内には多くの農水族議員が存在します。彼らは党の農林部会や関連調査会に所属し、JAとの連携を密にしています。以下に、今回の問題やこれまでの農政において、農水族として名前が挙がることが多い、あるいはそのように目される可能性のある主な議員を(敬称略で)示しますが、これはあくまで報道や過去の役職などからの推測を含み、全ての農水族議員を網羅するものではありません。

- 江藤拓(えとうたく)氏: 前農林水産大臣。宮崎県選出。農水大臣在任中に「コメを買ったことがない。たくさんもらうので売るほどある」と発言し、米価高騰の最中に不適切だとして批判を浴び、2025年5月21日に事実上更迭されました。彼自身も農林行政に長く関わってきた農水族議員の一人とされています。

- 小野寺五典(おのでらいつみ)氏: 自民党政務調査会長。宮城県選出。今回の備蓄米放出について「2000円台の備蓄米の放出を決めていただいたことは大変、評価できる」と小泉大臣の決定を支持する発言をしていますが、党の政策責任者としてJA側の意見との調整も担う立場にあります。

- 野村哲郎(のむらてつろう)氏: 参議院議員。鹿児島県選出。森山裕氏と共に、2020年の鹿児島県知事選の際に、新型コロナウイルス緊急事態宣言下での「不要不急の来県自粛」呼びかけ中に東京から応援に駆けつけ、批判を浴びたことがあります。JAグループとの関係が深いとされています。

その他、自民党の農林部会長や食料戦略を検討するプロジェクトチームの座長など、農林関連の役職を歴任してきた議員の多くは、程度の差こそあれ農水族的な色彩を帯びていると言えます。彼らは、選挙区の農業関係者やJAからの陳情を受け、政策に反映させる役割を担っています。今回の備蓄米問題においても、地元JAからの突き上げを受け、党執行部や小泉大臣に対して様々な形で働きかけを行っていると考えられます。

3-4. 自民党内の権力闘争か?石破総理・小泉大臣の「改革派」VS 森山幹事長ら「守旧派」の対立構造とは?

今回の備蓄米問題は、単なる政策論争に留まらず、自民党内部の農政における「改革派」と「守旧派(あるいは慎重派)」の路線対立、さらには権力闘争の様相を呈しているとの見方があります。

「改革派」の筆頭と目されるのが、石破茂(いしばしげる)総理大臣と、その意向を受けて農林水産大臣に起用された小泉進次郎氏です。石破総理は、過去に農水大臣を務めた経験があり、その際にはコメの減反政策に反対し増産を主張するなど、従来の自民党農政とは一線を画す持論を展開してきました。彼は、米が不足しているから価格が高いのであり、増産して価格を下げ、その分は農家に所得補償すべきという立場です。小泉氏も、過去に自民党の農林部会長を務めた際にJA改革に果敢に挑み、JAグループと激しい攻防を繰り広げた経緯があります。「組織団体に忖度しない判断をすること。コメ担当大臣のつもりで」という小泉大臣の就任時の決意表明は、まさに改革への意欲を示しています。

一方、これに対する「守旧派」の代表格が、前述の森山裕幹事長を中心とする農水族議員たちです。彼らは、生産量を調整することで米価を安定させ、農家の安定収入を確保するという従来の農政を支持する立場です。JAとの長年の関係を重視し、急激な改革には慎重な姿勢を見せています。政治ジャーナリストの青山和弘氏は、石破総理と小泉大臣の農政改革の方向性は一致しているものの、農水族に囲まれた自民党の中で改革ができるかは未知数であり、特に党ナンバー2で農水族のドンである森山幹事長との関係が鍵を握ると指摘しています。森山幹事長の「好きなようにはさせない」という発言は、この対立構造を象徴しています。

自民党関係者からは「小泉さんが自民党の旧態依然とした族議員とJAに立ち向かうヒーローになれるかどうか。小泉元総理が郵政に仕掛けたことと同じことができるかどうかだ」という声も聞かれ、今回の問題が単なる農政問題を超えた、自民党の体質改善や構造改革の試金石と捉えられていることがうかがえます。

3-5. 農水族議員はなぜJAの言いなりになるのか?票とカネ、そして長年の癒着が生み出す構造的問題とは?

農水族議員がJAの意向に強く影響される背景には、やはり「票」と「カネ」の問題、そしてそれらを通じて長年にわたり築かれてきた「癒着」とも言える構造が存在します。JAグループは、全国津々浦々に広がる組合員ネットワークを持ち、選挙においては強力な集票組織として機能します。特に、農村部を主な地盤とする議員にとっては、JAの組織的な支援は選挙の当落を左右する生命線ともなり得ます。このため、JAからの推薦を得たり、選挙協力を受けるために、JAの意向に沿った政策を推進するインセンティブが働くのです。

また、政治献金の問題も無視できません。JAグループやその関連団体から政治家や政党への献金は、長年行われてきました。例えば、森山裕氏が代表を務める自民党支部が、過去に談合で指名停止措置を受けた業者から献金を受け取っていた問題が報道されたこともあります(後に森山氏は全額返金を表明)。こうした「カネ」の流れが、JAと政治家の間の結びつきを強固にし、政策決定に影響を与えているのではないかという疑念は常に持たれています。

このような「票」と「カネ」を背景とした長年の関係性は、農業政策が必ずしも消費者全体の利益や国全体の食料安全保障の最適化という観点からではなく、特定の業界団体や地域の利益を優先する形で歪められてしまう危険性をはらんでいます。農水族議員がJAの代弁者となることで、結果として農業の構造改革が遅れたり、非効率な補助金制度が温存されたりする一因となってきたという批判は根強くあります。今回の備蓄米問題も、このような根深い構造的問題の一端が露呈したものと言えるでしょう。

4. 米価は本当に下がるのか?今後の行方と私たちの食卓への影響、そして日本の農業の未来はどうなる?

JAと小泉進次郎農林水産大臣の対立は、私たちの食卓に直結する米価にどのような影響を与えるのでしょうか。そして、この問題は日本の農業が抱える構造的な課題を浮き彫りにしています。このセクションでは、今後の米価の動向を予測し、消費者としてどうするべきか、そして日本の農業の持続可能性について考察します。果たして、米価は本当に下がるのでしょうか。そして、この騒動は日本の農業の未来にどうなる影響をもたらすのでしょうか。

4-1. 小泉大臣の目標「5kg 2000円台」は実現可能か?備蓄米放出による米価への短期・長期的影響を予測

小泉大臣は、今回放出する備蓄米の小売価格を「5キロ2000円台」(試算では2160円程度)に設定し、まずは高騰する米価の抑制とコメ離れを防ぐとしています。この目標価格は、現在の平均小売価格4285円(2025年5月26日時点)と比較すると大幅に安く、消費者にとっては魅力的に映ります。では、この目標は実現可能なのでしょうか。そして、備蓄米放出は米価にどのような影響を与えるのでしょうか。

短期的には、30万トンというまとまった量の備蓄米が市場に供給されることで、米価の上昇に一定の歯止めがかかるか、あるいは一時的に価格が下落する可能性は十分に考えられます。特に、今回対象となる大手小売業者が、仕入れ価格の低下分を正直に販売価格に反映すれば、店頭では2000円台の米を見かける機会が増えるでしょう。ネット上のコメントでも「過去3年でコメ民間在庫は90万トン減少した。政府備蓄米の放出で5月末までにコメ供給が60万トン追加される。25年産米の生産は40万トン以上の増加が見込まれている。コメ流通量はコロナ禍で値崩れしていた21年当時に戻る。その一方で、コメ離れと輸入米の普及が進んでいる。確実にコメ価格は下がってくる」と、価格下落を予測しています。

しかし、この価格低下が持続するかどうかは不透明な要素も多くあります。まず、今回放出されるのは2022年産や2021年産の古米・古古米であり、新米が出回る秋以降も同じ価格水準が維持される保証はありません。ネットユーザーは「正直…現場感覚だと、安くなるのは一瞬だと思う。だって、今回の備蓄米って『古古米』がメインだし、秋の新米は高値で仕入れたものなんだもん。備蓄米で一時しのぎしても、根本の需要が下がらない限り、値段はすぐ元通りの可能性高しだよ」と、効果の持続性に疑問を呈しています。また、備蓄米の放出が終了した後、再び米価が上昇に転じる可能性も否定できません。

長期的に見れば、今回の政策が米の生産構造や流通構造にどのような変化をもたらすかが重要になります。もし、JAを介さない流通ルートが確立され、競争が促進されれば、構造的な価格引き下げに繋がる可能性もあります。しかし、一方で、安価な米の供給が生産者の生産意欲を削ぎ、国内の生産基盤を弱体化させるリスクも考慮しなければなりません。根本的な米価安定のためには、生産コストの削減支援、スマート農業の推進、そして需要に見合った生産計画など、より総合的な対策が求められます。

4-2. 消費者はどうすればいい?備蓄米は買うべき?賢いお米の選択と購入術とは?

備蓄米が市場に安価で出回るようになれば、消費者としては購入を検討する良い機会となるでしょう。気になる品質や食味については、前述の通り、政府備蓄米は厳格な管理下で保管されており、食用として問題ないとされています。実際にネットユーザーは「備蓄ブレンド米を買って食べましたが、全く問題なく美味しいですね」とコメントしており、過度な心配は不要かもしれません。ただし、新米と比較した場合の風味の違いは個人によって感じ方が異なるため、まずは少量試してみて、自身の好みに合うかを確認するのが賢明です。

賢いお米の選択と購入術としては、以下の点が挙げられます。

- 価格と品質のバランスを考える: 安さだけに飛びつかず、産地、品種、精米年月日などを確認し、自分の食生活や好みに合ったお米を選びましょう。備蓄米と新米、あるいは他の銘柄米との価格差や特徴を比較検討することが大切です。

- ブレンド米も選択肢に: 業務用では一般的ですが、家庭用でも価格を抑えつつ安定した品質を得るために、複数の品種や産地、収穫年の米を混ぜたブレンド米を利用するのも一つの方法です。備蓄米もブレンドされて販売されるケースが多いと考えられます。

- 適切な保存方法を心掛ける: 購入したお米は、高温多湿を避け、密閉容器に入れて冷暗所で保存することで、品質劣化を遅らせることができます。特に古米の場合は、新米以上に保存状態に気を配ると良いでしょう。

- 情報を収集する: 米価の動向や各小売店の販売状況、新米の作柄情報など、信頼できる情報源から最新の情報を得るように心がけましょう。農林水産省のウェブサイトや大手ニュースサイトなどが参考になります。

今回の備蓄米放出は、消費者にとって選択肢が増えるというメリットがあります。自身の予算や価値観に合わせて、賢くお米を選び、購入することが求められます。

4-3. JAのビジネスモデルは変わるのか?今回の騒動を機にJA改革は進むのか?

今回の備蓄米放出を巡る一連の騒動は、JAグループの従来のビジネスモデルや組織のあり方に対して、改めて厳しい目を向けさせる契機となりました。JAは、農家の協同組織として、生産資材の共同購入、農産物の共同販売、金融(JAバンク)、共済(JA共済)など、多岐にわたる事業を展開し、日本の農業と農村社会を支えてきた存在です。しかし、その一方で、組織の硬直化、手数料ビジネスへの依存、農家への還元率の低さ、変化への対応の遅れなど、様々な課題も指摘されてきました。

特に米の流通に関しては、JA全農が集荷から販売まで大きなシェアを握り、価格形成にも強い影響力を持ってきましたが、そのシステムが必ずしも生産者や消費者の双方にとって最適であったかについては、疑問の声が上がっています。今回の随意契約導入は、JAを介さない流通ルートの可能性を示したものであり、JAにとっては大きな脅威であると同時に、自己改革を迫られるきっかけとなるかもしれません。

ネット上では、「JAはもう、解体して、新しい農業の形を目指さないといけないのでは?」と抜本的な組織改革の必要性を訴え、他のネットユーザーも「農家はJAから離れるのが一番いいと思うよ。何十年も搾取され続けて来たんだから」と、JAと農家の関係性そのものに見直しを求める声が上がっています。これらの意見は過激に聞こえるかもしれませんが、JAが今後も農業界で重要な役割を果たし続けるためには、組合員である農家の所得向上に真に貢献し、消費者からも信頼される組織へと変わっていく必要があります。今回の騒動が、JA内部での改革議論を活発化させ、より透明で効率的な事業運営への転換を促すかどうかが注目されます。

4-4. 日本の食糧安全保障は大丈夫か?米の生産基盤維持と国際競争力強化への課題とは?

米価問題は、単に国内の需給バランスや流通の問題だけでなく、日本の食糧安全保障という国家的な課題にも深く関わっています。日本の食料自給率(カロリーベース)は長年低い水準にあり、多くの食料を輸入に頼っているのが現状です。その中で、主食である米は国内でほぼ自給できており、食糧安全保障の最後の砦とも言える存在です。

しかし、その米の生産基盤は、農家の高齢化、後継者不足、耕作放棄地の増加などにより、年々脆弱化しています。今回の備蓄米放出や価格抑制策が、短期的には消費者の負担を軽減する効果があったとしても、長期的に生産者の経営を圧迫し、生産意欲を削いでしまうような事態になれば、国内の生産基盤のさらなる弱体化を招きかねません。そうなれば、将来的に食料危機が生じた際に、国民への安定供給が困難になるリスクも高まります。

したがって、政府には、目先の価格対策だけでなく、持続可能な米生産体制を維持・強化するための長期的なビジョンが求められます。具体的には、生産コストの低減支援、スマート農業の導入促進による効率化、担い手農家への経営支援、輸出を含めた新たな需要の開拓、そして気候変動に対応した品種改良や栽培技術の開発など、多角的な取り組みが必要です。米の国際競争力強化も視野に入れつつ、国内の生産者が意欲を持って米作りに取り組める環境を整備することが、結局は日本の食糧安全保障を守ることにつながります。

4-5. 小泉農政の真の狙いとは?単なる米価対策か、それとも農業構造改革への布石か?その評価と期待

小泉進次郎農林水産大臣が打ち出した今回の備蓄米放出新政策は、表面的には米価高騰対策と見えますが、その背後には、より大きな農業構造改革への布石があるのではないかという見方も出ています。小泉大臣は、過去に自民党農林部会長としてJA改革に取り組んだ経験があり、その際には「農業者のためのJA」という原点に立ち返るべきだと主張し、JAグループと激しい議論を交わしました。彼の問題意識は、単に米の価格だけでなく、JAを中心とした既存の農業システムそのものに向けられている可能性があります。

石破茂総理大臣も、農産物の輸出拡大や生産性の向上を重視する姿勢を示しており、小泉大臣の起用は、こうした改革路線を加速させる狙いがあったと考えられます。今回の随意契約導入は、JAの影響力を相対的に低下させ、市場原理をより働かせることで、米の流通構造に風穴を開けようとする試みと解釈できます。これは、消費者重視の農政への転換や、農業界における長年の既得権益への挑戦とも言えるでしょう。

もちろん、こうした改革には強い抵抗が予想されます。特に農水族議員やJAグループからの反発は必至であり、実際にその兆候は既に見られています。しかし、もし小泉大臣がこれらの抵抗を乗り越え、実質的な構造改革へと繋げることができれば、日本の農業が抱える多くの課題解決に向けた大きな一歩となるかもしれません。その手腕と政策の行方については、国民的関心事として、引き続き注視していく必要があります。今回の政策が、単なる一時しのぎの対策に終わるのか、それとも日本の農業の新たな扉を開く一撃となるのか、その評価は今後の展開にかかっています。

5. まとめ:JAと小泉進次郎大臣の激突!日本の米と農業の未来を左右するこの問題、私たちはどう見るべきか?

2025年5月、小泉進次郎農林水産大臣が発表した政府備蓄米の放出方法変更は、JAグループからの猛烈な反発を引き起こし、日本の米政策と農業のあり方を巡る議論を再燃させました。この問題は、単に米の価格や流通方法の変更に留まらず、長年続いてきたJAと政治の関係、そして日本の食糧安全保障の将来にも関わる根深いテーマを内包しています。本記事で明らかになったポイントを改めて整理し、今後の注目点と私たち消費者が持つべき視点についてまとめます。

5-1. JAが小泉大臣に「ブチギレた」核心的な理由の再確認

JAが今回の小泉大臣の新方針、特に随意契約の導入に対して「ブチギレ」とも言えるほどの強い反発を示している背景には、主に以下の理由が挙げられます。

- 直接的な経済的打撃の懸念: 従来の競争入札での落札価格と比較して大幅に安い随意契約価格での備蓄米放出は、JA全農が抱える在庫の評価損や今後の販売戦略への悪影響など、直接的な経済的損失に繋がりかねないという危機感。

- 米流通における主導権・既得権益の喪失危機: 長年にわたりJAが実質的に独占してきた備蓄米流通ルートが、大手小売業者への直接販売によって迂回されることへの強い警戒感。これはJAの市場における影響力や「流通利権」の低下を意味する。

- 長年の自民党との関係性への不安と政治的影響力低下の恐れ: JAの意向を無視する形で政策が進められたことに対する不信感と、自民党内でのJAの政治的影響力が低下することへの強い懸念。「JA外し」への反発。

5-2. 暗躍が囁かれる「農水族議員」たちの今後の動向と注目すべきキーパーソン

この問題の背後には、JAの意向を汲んで行動する「農水族議員」の存在が不可欠です。今後の注目点は以下の通りです。

- 森山裕自民党幹事長の動向: 農水族のドンと目される森山氏が、小泉大臣の改革路線に対してどのような抵抗を見せるのか、あるいは石破総理との間でどのような調整が行われるのか。その影響力は依然として大きいと見られます。

- 他の農水族議員の動き: 地元のJAからの突き上げを受け、他の農水族議員たちが国会や党内でどのような発言や行動を起こすのか。彼らが一枚岩となって抵抗するのか、それとも改革の動きに一部同調するのか。

- 自民党内のパワーバランスの変化: 石破総理・小泉大臣ら「改革派」と、森山幹事長らJA寄りの「守旧派(慎重派)」との間で、農政を巡る主導権争いがどのように展開されるか。今後の党内力学の変化が注目されます。

5-3. 米価と食卓への影響:短期的な価格低下と長期的な農業構造の変化の可能性

今回の政策が米価と私たちの食卓に与える影響については、短期的な視点と長期的な視点の両方で見る必要があります。

- 短期的な価格安定効果への期待: 備蓄米の放出により、一時的に店頭での米価が下がり、消費者の負担が軽減されることが期待されます。特に2000円台の米が登場すれば、家計には朗報です。

- 新米シーズン以降の価格動向の不透明さ: 備蓄米の効果が一巡した後、特に秋の新米シーズン以降の米価がどうなるかは不透明です。天候や作柄、そして今後の農政の動向次第で再び価格が変動する可能性があります。

- 農業生産者の経営安定と消費者利益のバランス: 安価な米の供給が、生産者の経営を圧迫し、国内生産基盤を弱体化させることがないよう、生産者保護と消費者利益のバランスを取る政策運営が求められます。

5-4. この問題から見える日本の農業の課題と、私たちが考えるべきこと

JAと小泉大臣の対立は、日本の農業が抱える多くの構造的な課題を浮き彫りにしました。私たち消費者は、この問題を単なる価格の変動として捉えるだけでなく、以下の点を考えるきっかけとすべきでしょう。

- 食糧安全保障の重要性と国内生産基盤の維持: 主食である米の安定供給がいかに重要であるか、そしてそれを支える国内の農業生産基盤をどう維持していくべきか。

- JA組織のあり方と農業従事者への真の貢献: JAが本当に組合員である農業従事者の利益に貢献しているのか、そして時代に即した組織へと変革できるのか。

- 消費者として賢い選択をすることの意義: 価格だけでなく、品質、産地、生産方法など、多様な情報に基づいて食料を選び、持続可能な農業を応援することの重要性。

コメント