2025年5月、小泉進次郎農林水産大臣のX(旧Twitter)への投稿が大きな波紋を呼び、いわゆる「炎上」状態となりました。この騒動の中心となったのは、長野県で「備蓄米5キロ2990円」で販売されているという情報でした。物価高騰、特に日々の食卓に欠かせないお米の価格に関心が集まる中、このニュースは多くの国民にとって衝撃的であり、さまざまな憶測や疑問を呼んでいます。

一体、小泉進次郎農水相のX投稿は何が問題で、なぜこれほどまでに炎上してしまったのでしょうか?そして、話題となった「5キロ2990円」という価格のお米は、本当に存在するのか、もし存在するならばどこのお店で購入できるのでしょうか?さらに、この一件は、私たちの生活にも深く関わるお米の価格決定の仕組みや、複雑な流通過程で発生する「中間マージン」の問題にも光を当てることとなりました。

この記事では、以下の点を詳しく掘り下げていきます。

- 小泉進次郎農水相のX投稿が炎上した具体的な理由と、事の経緯。

- 話題の「米5キロ2990円」はどこの店でいつから販売されていたのか、その真相。

- お米の価格は誰がどのように決めているのか、複雑な流通構造と中間マージンの実態。

- 小泉農水相が打ち出す新たな米価対策の内容と、それに対する市場や国民の声。

- 今後の米の価格はどうなるのか、専門家の見解や予測。

この問題を多角的に分析することで、日々の食卓に関わるお米の価格について、より深い理解を得る一助となれば幸いです。それでは、詳しく見ていきましょう。

1. 小泉進次郎農水相のX(旧Twitter)投稿が炎上した理由とは?一体何があったのか時系列で徹底解説!

小泉進次郎農林水産大臣のX(旧Twitter)での投稿が、なぜこれほど大きな騒動に発展したのでしょうか。発端となった投稿内容から、関係機関の声明、そしてネット上の反応まで、一連の出来事を時系列で追いながら、炎上の理由を深掘りします。多くの人々が疑問や批判の声を上げた背景には、何があったのでしょうか。

1-1. 発端は2025年5月22日のX投稿 – どんな内容でなぜ批判が殺到したのか?

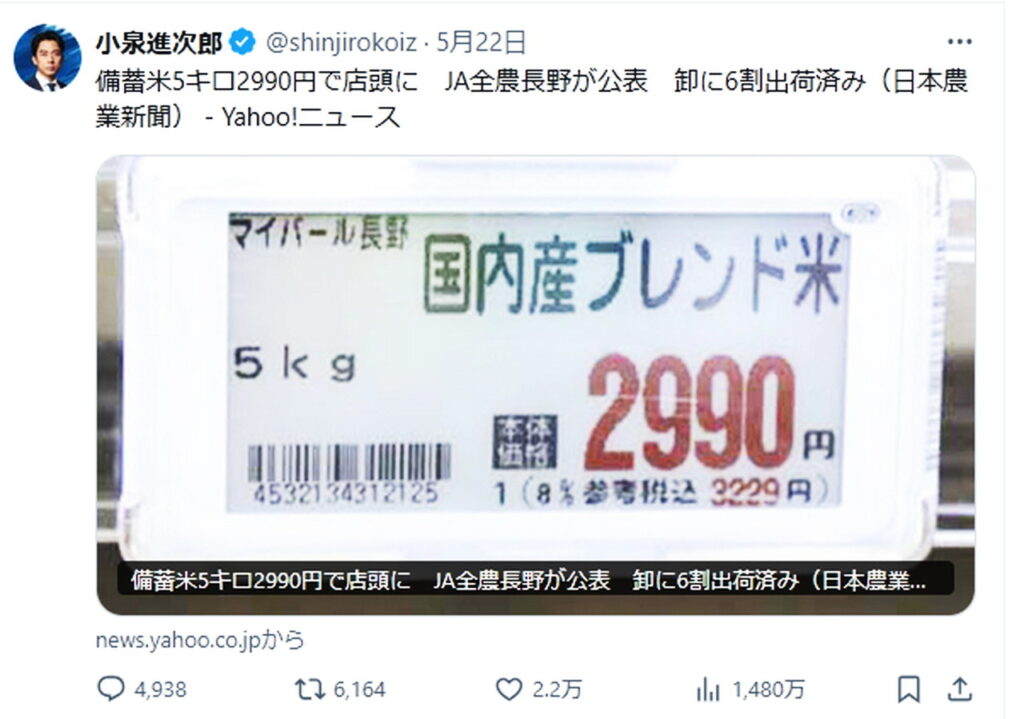

炎上の直接的なきっかけとなったのは、2025年5月22日になされた小泉進次郎農林水産大臣のX(旧Twitter)への投稿でした。この投稿は、日本農業新聞の記事「備蓄米5キロ2990円で店頭に JA全農長野が公表 卸に6割出荷済み」を引用(リポスト)する形で行われました。記事には国内産ブレンド米が「税抜き2990円」の値札とともに写った写真が添えられていました。

小泉大臣自身はこのリポストに際して特にコメントを添えませんでしたが、農林水産大臣に就任した翌日のタイミングであったことから、この投稿を見た一部の人々は「小泉農水相の就任効果で米価が下がった」かのような印象を受けました。実際、投稿には「成果出るの早い」「できるならなぜ早くやらなかったの?」といった、あたかも大臣の手腕による価格低下であるかのような受け止め方をするコメントが寄せられました。

しかし、折からの米価高騰に国民の不満が高まっていた時期でもあり、唐突とも思える価格情報に対して、多くの人々は疑問や不信感を抱きました。「なぜこんなに急にこうなるわけ?」「どういうこと?」「大臣がチェンジしただけで、お米の価格が即時下がるのってなんだろう」といった混乱の声や、「まだまだお高いですね」といった価格自体への不満の声も多く見受けられました。結果として、この投稿は短時間で多数のコメントを集め、大きな議論を巻き起こす「炎上」状態となったのです。炎上の背景には、情報発信のタイミングと内容が、国民の抱える米価への不安や既存の市場理解と齟齬(そご)をきたした点が大きいと言えるでしょう。

1-2. JA全農長野が異例の声明を発表した経緯と理由 – 大臣発言と事実はどう違った?

小泉進次郎農林水産大臣のX投稿が大きな反響を呼んだ翌日の2025年5月23日、JA全農長野は異例とも言える声明を発表しました。この声明は、大臣が引用した「備蓄米5キロが税抜き2990円で販売されている」という報道内容そのものは事実であると認めつつも、その価格設定の背景について重要な訂正を行うものでした。

JA全農長野の声明の核心は、「大臣就任により引き下げたのではない」という点です。つまり、この低価格販売は小泉大臣の農水大臣就任や、それに伴う何らかの指示・政策によって実現したものではない、と明確に否定したのです。声明発表の直接的な理由は、大臣のX投稿やそれに関連する報道を見た他のメディアや消費者、生産者などからJA全農長野への問い合わせや、価格が下がったと誤解したことによるクレームが殺到し、職員がその対応に追われたためだと説明されています。

事実として、この「税抜き2990円」という価格は、長野県内の農協系スーパー「A・コープファーマーズ」の県内29店舗で、政府がコメ価格抑制を狙って2025年3月の入札で放出した備蓄米5キロを、同年4月11日から既に販売していた価格でした。つまり、大臣の投稿よりも1ヶ月以上も前から、店舗独自の判断で実施されていた価格設定だったのです。この事実関係の食い違いが、JA全農長野による迅速な声明発表に繋がったと考えられます。政治家の発言が市場に誤解を与え、現場に混乱を生じさせたことに対する、実務を担う組織としての責任ある対応だったと言えるでしょう。

1-3. ネット上の反応は?X(旧Twitter)での様々な声まとめ

小泉進次郎農林水産大臣のX投稿と、それに続くJA全農長野の声明は、X(旧Twitter)を中心とするソーシャルメディア上で非常に活発な議論を呼びました。ユーザーからは多種多様な意見や感想が寄せられ、まさに賛否両論、様々な角度からの視点が提示されました。

一部には、大臣の行動を肯定的に捉えようとする声や、問題の本質は他にあると指摘する意見も見られました。例えば、「オールドマスコミのいつもの提示。そこだけ切り取って都合いいように編集する」といった、メディアの報道姿勢に疑問を呈するコメントがありました。また、「なぜ、ずっと前から、3000円を切る価格で販売していたのに報道しない。なぜ、他県がそれができないことを追求しない。利権にかかわるとしか思えない」というように、以前からの低価格販売の事実が十分に報じられてこなかったことや、地域間の価格差、そしてその背景にある可能性のある「利権」構造に言及する声も上がりました。

一方で、多くの国民が実感している米価高騰の現状と照らし合わせ、今回の騒動を冷ややかに見つめる意見も多数ありました。「我が家では私が毎回コメを買いに行きます。昨年の1~2月頃は高いコメで340円/kgでした。普通のコメだと280円でした。それからは毎月のように値上がりし、今年の5月初めには840円/kgまで値上がりしました。約2.5倍にもなっています」という具体的な価格変動を挙げるコメントは、多くの生活者の実感を代弁していると言えるでしょう。このような状況下で、「やっぱり農協が価格を釣り上げていたんだな。そう思ってしまう状況です」といった、JAグループに対する不信感を示す声も散見されました。

さらに、今回の価格が「備蓄米」である点や、大臣の政策の意図、将来的な米価動向について分析的なコメントを寄せるユーザーもいました。「思うに、今回の騒動にあたり価格のゴール地点はこのあたりで決めていたんでょうね。5000円近くあげていた価格になれば、3000円だって安く感じるようになりますし、国民を納得させる事ができる」といった、価格戦略を読み解こうとする意見や、「自民が考えているのは、あくまで選挙対策」といった政治的な背景を指摘する声もありました。これらの多様な反応は、米価問題がいかに国民の関心が高く、複雑な要因が絡み合っているかを示していると言えるでしょう。

2. 小泉進次郎大臣が言及した「米5キロ2990円」はどこの店の価格?本当に安いの?

小泉進次郎農林水産大臣のX投稿で一躍注目を浴びた「米5キロ2990円」という価格。この衝撃的な価格のお米は、一体どこのお店で販売されていたのでしょうか?そして、その価格はいつから設定されていたものなのでしょうか?ここでは、報道された情報を基に、具体的な店舗名や販売状況、そして関係者の声などを詳しく見ていきます。この価格の背景には、どのような事情があったのでしょうか。

2-1. 「5キロ2990円の米」販売店は長野県のA・コープファーマーズ南長野店と判明!いつからこの値段だった?

小泉進次郎農林水産大臣がXで引用し、大きな話題となった「備蓄米5キロ2990円(税抜き)」で販売されていたお米。その具体的な販売店は、長野県長野市に店舗を構えるJA系列のスーパーマーケット「A・コープファーマーズ南長野店」であることが、産経新聞や朝日新聞などの報道により明らかになっています。

重要なのは、この価格設定の時期です。JA全農長野の声明や店舗関係者の証言によれば、この「5キロ2990円(税抜き)」という価格は、小泉大臣が農水相に就任した2025年5月よりも前の、2025年4月11日から既に実施されていました。具体的には、長野県内のA・コープファーマーズ29店舗で、政府が米価抑制を目的として同年3月の入札で放出した備蓄米をこの価格で販売開始していたのです。さらに、報道によれば、A・コープ以外の別の食品スーパーでも同額の県内最安値で売られていた時期があったとされています。

つまり、この価格は小泉大臣の就任や発言によって急遽実現したものではなく、JA全農長野およびA・コープ側の独自の判断と努力により、大臣の就任以前から地域住民のために提供されていた価格であったという事実が確認できます。この事実は、大臣のX投稿が与えた「大臣の手腕による即効性のある成果」という印象とは大きく異なるものでした。

2-2. 店舗関係者はなぜ困惑?「大臣に利用された」との声も

小泉進次郎農林水産大臣のX投稿が注目を集める一方で、実際に「5キロ2990円」でお米を販売していたA・コープファーマーズ南長野店の関係者からは、困惑の声が上がっていました。産経新聞の報道によると、同店の関係者は「米価を下げるというのであれば、大臣になるもっと以前に声を上げてほしかった」「あのXを見る限り、小泉氏に利用されているような印象を持った」といった複雑な思いを吐露しています。

この背景には、店舗側が以前から企業努力として行ってきた価格設定や販売戦略が、あたかも大臣の就任直後の「成果」であるかのように報じられ、政治的なアピールに利用されたのではないか、という感情があったものと推察されます。店舗としては、消費者への安定供給や米価抑制への貢献という意図で努力してきたことが、予期せぬ形で政治的な文脈に回収されてしまったことへの戸惑いがあったのでしょう。

実際に、A・コープファーマーズを運営する株式会社長野県A・コープの米担当者は、朝日新聞の取材に対し、「備蓄米でもうけようとは思っていない。なるべく多くの人に米が行き渡るよう、この価格で販売を続ける」と、利益追求よりも地域貢献を重視する姿勢を明確にしています。こうした現場の地道な努力や想いが、今回の騒動の中で十分に伝わらなかったことへの frustrations もあったのかもしれません。

2-3. 話題の備蓄米、その種類や品質は?他の米と比べてどう違う?

今回、小泉進次郎農林水産大臣のX投稿で注目された「5キロ2990円(税抜き)」のお米は、報道によると「国内産ブレンド米」であり、政府が食料安全保障や市場の需給調整を目的として保管している「備蓄米」でした。具体的には、政府が米価抑制を狙って2025年3月の入札で放出したものが市場に出回ったものとされています。

JA全農長野によれば、A・コープファーマーズで販売されていたこの備蓄米は、「風さやか」や「あきたこまち」といった他のブランドの長野県産米と比較して、5キロあたり1000円ほど安い価格設定になっていました。これは、備蓄米という特性上、通常の流通米とは異なる価格戦略が取られることがあるためです。備蓄米は、一定期間保管された後に市場に放出されるため、新米と比較して食味で劣る場合があることや、早期に消費を促す目的などから、比較的安価で提供される傾向にあります。

品質については、ブレンド米であるため、複数の品種や産年の米が混合されていると考えられます。ネット上のコメントの中には、同時期に別の地域で購入した安価な国産ブレンド米について「びっくりするほど米粒が小さい。一粒2~3mm。一般的な米粒の半分ほどの大きさなので食感が変わるだろうなと思います」といった声も見られました。これが長野で販売された備蓄米と同一の品質かは不明ですが、一般的にブレンド米や備蓄米は、価格を抑えるために品質面で一定の割り切りがある場合も否定できません。ただし、A・コープファーマーズの担当者は「備蓄米でもうけようとは思っていない」と述べており、可能な範囲で消費者に受け入れられる品質のものが提供されていたと考えられます。

重要なのは、この価格が特定の条件下(備蓄米、ブレンド米)で実現されたものであり、全ての新米やブランド米がこの価格になるわけではないという点です。消費者は価格だけでなく、米の種類や品質、産地といった情報も総合的に考慮して商品を選択する必要があります。

3. なぜ米の価格は高い?誰が儲けてる?複雑な米の流通と中間マージンの実態を深掘り!

「お米の値段が高い」と感じることはありませんか?日々の食卓に欠かせないお米ですが、その価格がどのように決まっているのか、そして生産者から私たちの手元に届くまでに、どのような費用がかかり、誰が利益を得ているのか、その実態は意外と知られていません。ここでは、複雑な日本の米の流通システムと、しばしば不透明さが指摘される中間マージンの構造について、可能な限り分かりやすく解説します。米価の裏側には一体何があるのでしょうか。

3-1. お米は誰の手を通って食卓へ?生産者から消費者までの一般的な流通ルートとは

私たちがお米を購入するまでには、多くの人や組織が関わる複雑な流通過程が存在します。この流れを理解することが、米価の構造を把握する第一歩となります。

一般的なお米の流通ルートは、大きく分けて以下のようになります。

- 生産者(農家): まず、全国各地の農家がお米を生産します。丹精込めて育てられた稲は収穫され、籾摺り(もみすり)を経て玄米の状態になります。

- 集荷業者(JA、米卸など): 生産された玄米は、地域のJA(農業協同組合)や民間の米穀卸売業者によって集荷されます。JAは全国的な組織網を持ち、集荷において大きな役割を担っています。集荷されたお米は検査を受け、等級が付けられます。

- 卸売業者(JA全農、大手米卸など): 集荷された玄米は、JAの都道府県本部(経済連や全農県本部など)や、全国規模で活動する大手米穀卸売業者に渡ります。これらの卸売業者は、精米(玄米を白米にすること)、袋詰め、品質管理を行い、小売業者や大口の業務用需要者(飲食店など)へ販売します。

- 小売業者(スーパーマーケット、米穀専門店、コンビニエンスストアなど): 卸売業者から仕入れたお米(主に精米された白米)を、私たち消費者に販売するのが小売業者です。近年では、インターネット通販でお米を購入するケースも増えています。

- 消費者: ようやく私たち消費者の食卓にお米が届きます。

この他にも、生産者が直接消費者に販売するケース(農家直販)や、特定の契約に基づいて栽培・販売される契約栽培米など、多様な流通ルートが存在します。しかし、流通量の大部分は上記のJAや卸売業者を経由するルートが占めているのが現状です。各段階で、運送費、保管費、人件費、そして各業者の利益(マージン)が上乗せされていくことになります。

3-2. 中間マージンはどこで発生?JA・卸・小売の役割とコスト構造

お米が生産者から消費者に届くまでの各流通段階では、様々なコストが発生し、それらが積み重なって最終的な小売価格が形成されます。この上乗せされる費用や利益のことを一般的に「中間マージン」と呼びます。中間マージンは、流通を担う各事業者がその役割を果たすために必要な経費と、事業を継続するための利益から成り立っています。

主な中間マージンが発生するポイントと、その内訳のイメージは以下の通りです。

- JA(農業協同組合)の段階:

- 役割: 農家からの集荷、検査、保管、JAブランドとしての販売促進、卸売業者への販売など。

- コスト要素: 集荷施設の運営費、検査費用、人件費、輸送費、保管料、販売手数料、広告宣伝費など。JA全農長野の例では、卸売業者への販売で得た利益の一部は手数料を引いて農家に還元される仕組みがあるとの情報もあります。

- 卸売業者の段階:

- 役割: JAや他の集荷業者からの大規模な仕入れ、精米加工、袋詰め、品質管理、在庫管理、広域な物流ネットワークによる小売業者への配送、販売促進など。

- コスト要素: 玄米の仕入れ費用、精米工場の運営費、精米・袋詰め費用、人件費、倉庫費用、物流費(運送費、燃料費)、営業費用、貸倒引当金、そして卸売業者の利益。

- 小売業者の段階:

- 役割: 卸売業者からの仕入れ、店舗での陳列・販売、在庫管理、消費者への情報提供、販売促進(特売など)など。

- コスト要素: 米の仕入れ費用、店舗の賃料・光熱費、人件費(品出し、レジ等)、広告宣伝費(チラシなど)、在庫ロス、そして小売業者の利益。

これらのコストは、お米の種類(銘柄、新米か古米かなど)、産地、流通量、時期、契約条件、さらには燃料価格の変動などによっても大きく変わります。例えば、あるネット上のコメントでは、農家からJAへ60キロあたり20000円前後で渡り、JAから卸売へ24500円前後、そして卸売・スーパーから消費者へは42000円(5キロ換算で3500円)という価格構造が示唆されていました。これが一般的なケースかは断定できませんが、各段階で価格が上乗せされていく構造の一端を示していると言えるでしょう。特に、JA傘下のスーパーと、卸売業者を経由するスーパーとでは、価格に差が出る可能性も指摘されています。

3-3. 米価高騰の裏には何が?「利権構造」や「JAによる価格操作」は本当か?様々な憶測と情報

米価が高い、あるいは急に高騰するといった状況に直面すると、その背景に何か不透明な要因があるのではないか、特定の誰かが不当に利益を得ているのではないか、といった疑念が生じがちです。今回の小泉農水相のX投稿騒動においても、ネット上では「利権」の存在や「JA(農協)による価格吊り上げ」といった憶測が飛び交いました。

例えば、「なぜ、ずっと前から、3000円を切る価格で販売していたのに報道しない。なぜ、他県がそれができないことを追求しない。利権にかかわるとしか思えない」というコメントは、情報公開のあり方や地域間格差の背景に、何らかの既得権益が関与している可能性を示唆しています。また、「やっぱり農協が価格を釣り上げていたんだな。そう思ってしまう状況です」や「農水大臣が替わらなければ入札で高値の全農が落札し買い占め続けていたかと思うと怖い。米が安くなるはずがない。これじゃあ全農が、転売ヤー」といった意見は、JAグループの市場における影響力や行動に対する強い不信感を表明するものです。

こうした声が上がる背景には、日本の米流通におけるJAグループの圧倒的なシェアや、政府の長年にわたる米政策(減反政策や備蓄米制度など)とJAグループとの密接な関係があります。JAは生産者からの集荷、販売において中心的な役割を担っており、その価格形成力は大きいとされています。また、政府の備蓄米の放出方法や入札制度についても、結果的にJAに有利に働き、市場価格を高止まりさせているのではないかとの批判も一部には存在します。

しかし、これらの「利権構造」や「価格操作」といった指摘は、非常に複雑な問題であり、単純に特定の組織や個人が悪意を持って行動していると断定することは困難です。JAグループも、組合員である農家の所得向上や経営安定という使命を負っており、そのための経済活動を行っています。また、米価は天候による作柄、国内外の需給バランス、消費者の嗜好の変化、生産コスト(肥料・燃料費など)の高騰、さらには国際情勢など、極めて多くの要因に影響を受けます。

重要なのは、憶測で特定の団体を断罪するのではなく、米価形成のプロセスや流通構造の透明性を高め、公正な競争環境が確保されているのかを継続的に検証していくことです。国民の食生活の根幹をなすお米だからこそ、その価格決定メカニズムに対する関心と、建設的な議論が求められています。

3-4. 米の価格はどう決まる?政府の政策や市場原理が複雑に絡み合う仕組み

お米の価格は、需要と供給のバランスという市場原理を基本としつつも、政府の様々な政策やJAグループの影響力、さらには国際市況など、多様な要因が複雑に絡み合って決定されます。一概に「こう決まる」と単純化できないのが実情です。

まず基本となるのは市場原理です。豊作で供給量が増えれば価格は下落傾向に、不作や需要増で供給量が減れば価格は上昇傾向になります。消費者の米離れが進めば需要が減少し、価格への下押し圧力となります。また、外食産業や中食産業(弁当・惣菜など)の動向も業務用米の需要を左右します。

しかし、日本の米市場は完全な自由競争市場とは言えません。長年にわたり、政府は食料安全保障と農家所得の安定を目的として、米の生産調整(減反政策)や価格支持政策を実施してきました。減反政策は、米の作付面積を制限することで供給過剰を防ぎ、価格の安定を図るものでしたが、市場原理から乖離した価格水準を生むとの批判もありました。現在は直接的な生産数量目標は廃止されましたが、水田活用の直接支払交付金などを通じて、依然として政府は米の需給と価格に影響を与えています。

政府備蓄米制度も価格形成に影響を与える重要な要素です。政府は不測の事態に備えて一定量の米を備蓄しており、市場の需給が逼迫した際や価格が高騰した際には、この備蓄米を放出することで価格の安定化を図ります。今回の小泉農水相のX投稿で話題になったのも、この備蓄米の販売価格でした。備蓄米の放出方法(入札か随意契約か)、放出量、放出価格は、市場価格に直接的な影響を及ぼします。

JA(農業協同組合)グループの役割も無視できません。JAは全国の農家から米を集荷し、販売する最大の組織であり、その集荷シェアは非常に高いです。JAの販売戦略や価格設定は、米の卸売価格や小売価格に大きな影響を与えます。JA全農と大手卸売業者との間で行われる相対取引価格が、その年の米価の指標となることもあります。

さらに、生産コストの変動(肥料価格、燃油価格、農業機械の価格、人件費など)、天候条件による作柄の変動、国際的な穀物価格の動向(輸入米との価格差など)、為替レートの変動なども、国内の米価に影響を与える要因となります。このように、お米の価格は、国内の生産状況、消費動向、政府の政策、流通構造、国際環境など、多岐にわたる要素が相互に作用しあって決定される、非常に複雑なシステムなのです。

4. 小泉進次郎農水相が打ち出す米価対策の全貌と今後の行方 – 日本の米の値段はどうなる?

米価高騰への対応が急務とされる中、新たに就任した小泉進次郎農林水産大臣は、矢継ぎ早に新たな米価対策を打ち出しています。その政策は「スピード感」を重視し、「価格破壊」をも辞さない構えを見せていますが、市場関係者や国民からは期待と同時に懸念の声も上がっています。ここでは、小泉大臣が掲げる具体的な政策内容と、それに対する様々な反応、そして専門家による今後の米価の見通しなどを詳しく見ていきます。果たして、日本の米の値段はこれからどうなっていくのでしょうか。

4-1. 小泉大臣が掲げる新たな米政策とは?「価格破壊」を目指す具体策を解説

小泉進次郎農林水産大臣は、就任直後から米価問題への強い意欲を示し、「コメ担当大臣」を自任するほど、この問題に集中的に取り組む姿勢を明らかにしました。その政策の柱は、政府が保有する備蓄米の放出方法を大胆に見直し、流通の迅速化と価格の抑制を同時に実現しようとするものです。

具体的に打ち出された主な政策は以下の通りです。

- 備蓄米放出における入札制度の見直しと随意契約への移行検討:

従来、備蓄米の放出は競争入札が主でしたが、小泉大臣はこれを改め、農林水産省側で売却価格を決定し、任意の業者に直接売り渡す「随意契約」への切り替えを検討すると表明しました。これにより、より迅速かつ確実に小売店へ米を供給し、価格をコントロールしやすくする狙いがあるとみられます。特に、2025年5月下旬に予定されていた備蓄米放出の4回目の入札は中止され、この新方針への転換が図られました。 - 小売店への直接販売ルートの開拓:

従来のJAや卸売業者を通すルートだけでなく、スーパーマーケットなどの小売店に直接備蓄米を販売する仕組みを検討しています。さらに、ネット通販を手掛ける大手企業(例:楽天グループ)も販売先の候補として挙がっており、流通チャネルの多様化を目指しています。 - 備蓄米の店頭価格目標の設定:

小泉大臣は、放出する備蓄米の店頭での販売価格について「5キロ2000円程度」という具体的な目標を示しました。これは、当時の全国スーパーでの平均販売価格(5キロ4200円超)や、石破茂首相が示した「3千円台」という目標よりもさらに踏み込んだもので、「価格破壊みたいな形を一定程度おこさないと」という大臣の発言からも、強い価格引き下げへの意志がうかがえます。 - 放出量の柔軟化:

当初、備蓄米を毎月10万トンずつ放出する予定でしたが、これも白紙に戻し、「仮に需要があった場合は無制限に出す」と、需要に応じた柔軟な供給を示唆しています。(ただし、備蓄米の総量には限りがあります。)

これらの政策は、従来の農水省の方針や前任大臣の路線を大きく転換するものであり、その「スピード感」と「大胆さ」が際立っています。小泉大臣はテレビ番組への出演や、大手スーパー、精米店の視察、楽天グループ会長との面会など、精力的に動き、新政策のアピールと情報収集に努めている様子が報じられています。

4-2. 新政策に対する期待と懸念の声 – 市場関係者や国民の反応まとめ

小泉進次郎農林水産大臣が打ち出した一連の米価対策は、そのスピード感と大胆さから、様々な方面で期待と懸念の両方の声を引き起こしています。

期待の声としては、長引く米価高騰に苦しむ消費者や、従来の流通システムに疑問を感じていた層からのものが挙げられます。大臣の「価格破壊」という言葉に、具体的な価格低下への期待を寄せる声や、迅速な政策実行を評価する意見も見られます。視察を受けた三河屋精米店の鈴木康夫代表取締役は、小泉大臣の印象について「随意契約に変えるのは、いろんな問題が出てくると思う。思い切ってバーンと言って、きっとやってくれるのかな、という気はした」と、その決断力に一定の期待感を示しています。また、ネット上では「やっとこの大臣の手によって農政が変わるのか?」「本当に変えられるのか?小泉大臣に大いに期待したい」といった、旧来の農政からの変革を望む声も聞かれます。

一方で、懸念の声も少なくありません。まず、政策の「スピード感」が、逆に「完成度が低いままの政策実施リスク」と隣り合わせであるという指摘があります。備蓄米の放出量について「無制限に出す」と示唆したものの、実際の備蓄量には限りがあり(当時約60万トン)、全て放出した後の対応策は明確にされていません。また、随意契約への移行については、契約相手の選定における公平性や透明性の確保が大きな課題となります。特定の業者を優遇したと見なされれば、新たな批判を生む可能性があります。小泉大臣自身も「公平性をどうするんだと、いろんな議論があるかもしれないが、丁寧な説明をしたい」と述べており、この点の難しさを認識しているようです。

さらに、ネット上では、これらの政策が目前に迫る選挙(6月の東京都議選、夏の参院選)を意識した「選挙対策」ではないかという冷静な見方も出ています。「備蓄米は2千円台にして参院選をしのぎつつ、新米価格は引き続き下がらないようにすることを画策しているだろう」といった意見や、菅義偉元総理の影響力を背景とした「小泉氏の実績作り、次の総裁候補が小泉氏になる足がかりを狙っているのかもしれません」といった深読みも見受けられます。

このように、小泉大臣の新政策は、その効果や持続性、公平性など、多くの点で議論の的となっており、今後の実際の運用と市場の反応を注視していく必要があります。

4-3. 米の価格は今後どう変動する?2025年新米の価格予測と専門家の見解

小泉進次郎農林水産大臣による新たな米価対策が打ち出される中、消費者にとって最も関心が高いのは「今後、お米の価格は実際にどうなるのか?」という点でしょう。これについては、様々な情報や見方があり、一概に予測することは難しいですが、いくつかの注目すべきポイントがあります。

まず、短期的な視点では、政府による備蓄米の積極的な放出(特に「5キロ2000円程度」という目標価格の設定)は、一時的に市場価格を下げる効果をもたらす可能性があります。特に、これまで高値安定していたブレンド米などの価格帯には影響が出るかもしれません。しかし、備蓄米の量には限りがあるため、この効果がいつまで続くのか、そして新米の価格にまで波及するのかは未知数です。

2025年産の新米の価格については、作付け状況や天候が大きく影響します。あるネット上の情報(iju*****さんのコメント)によれば、2025年5月時点の日本農業新聞の報道として、2025年産の主食用米の作付面積が増加し、生産量が前年比で約40万トン増の719万トンになる見通しであると伝えられています。これが事実であれば、国内総需要(約670万トンとの情報も)を上回る可能性があり、新米の価格は比較的落ち着く、あるいは下落する方向に作用すると考えられます。このコメントでは「秋には、2000円代の新米が並ぶかと思います」「令和のコメ騒動も1年で収束」との見通しが示されています。

しかし、楽観的な見方ばかりではありません。米の生産コスト(肥料、燃料、資材など)は依然として高止まりしており、これが生産者価格に影響を与える可能性があります。また、農家の高齢化や後継者不足といった構造的な問題も、長期的な供給力に影を落としています。一部には「どのみち国産米の農家は米作りから撤退していくだろうし価格安けりゃ米作らずに他の農産物に転作していくだろうからまた国産米価格は高騰すると思う」といった、将来的な国産米の供給不安と価格再高騰を懸念する声もあります。

専門家の間でも意見は分かれるところですが、多くは短期的な政府の介入による価格変動と、中長期的な需給バランスや生産構造の変化を分けて考える必要があると指摘しています。消費者が本当に求めているのは、一時的な安値ではなく、品質に見合った安定的な価格で、安心して国産米を購入できる環境でしょう。そのためには、小手先の対策だけでなく、生産基盤の強化や流通の効率化といった、より根本的な課題への取り組みが不可欠です。今後の米価動向は、政府の政策運営、天候、そして国際情勢など、多くの不確定要素をはらみながら推移していくことになりそうです。

5. まとめ: 小泉進次郎農水相X炎上騒動と米価問題から見えるもの – 私たちの食生活への影響は?

今回の小泉進次郎農林水産大臣のX(旧Twitter)投稿を巡る炎上騒動と、それに端を発した米価に関する一連の議論は、私たちの食生活に密接に関わる多くの問題を浮き彫りにしました。単なる一時的な話題として終わらせるのではなく、この出来事から何を学び、今後の食生活や社会のあり方を考える上でどのような視点を持つべきか、改めて整理してみましょう。

本記事で明らかになった主なポイントは以下の通りです。

- 小泉農水相のX投稿炎上の理由: 大臣のX投稿は、長野県での「備蓄米5キロ2990円」という情報を、自身の就任直後の成果であるかのような印象を与えるタイミングと内容で発信したため、事実関係の誤認や政治的意図を疑う声が上がり炎上しました。JA全農長野が「大臣就任により引き下げたものではない」と即座に声明を出す事態に発展し、政治的メッセージと現場の現実との乖離が露呈しました。なぜこのような発信がなされたのか、その背景には情報伝達の難しさと国民の厳しい視線があったと言えます。

- 「米5キロ2990円」の真相: 話題となったこの価格のお米は、長野県のJA系列スーパー「A・コープファーマーズ南長野店」などで、大臣の就任以前である2025年4月頃から既に販売されていました。これは店舗側の企業努力や備蓄米の特性によるものであり、大臣の指示によるものではありませんでした。どこの店で、いつから、どのような経緯でその価格になったのか、正確な情報把握の重要性が示されました。

- 米価の複雑な構造と中間マージン: お米の価格は、生産者からJA、卸売業者、小売業者といった多くの段階を経て形成され、各段階でコストやマージンが上乗せされます。誰が不当に儲けているのかという単純な問題ではなく、JAグループの市場における影響力、政府の長年の農業政策、流通の非効率性などが複雑に絡み合っている構造的な課題が存在します。

- 小泉農水相の新たな米価対策: 大臣は備蓄米の随意契約への移行や「5キロ2000円程度」という価格目標の設定など、大胆な米価抑制策を打ち出しています。これには一定の期待が寄せられる一方で、実効性や公平性、持続性については未知数な部分が多く、市場関係者や国民からは様々な意見が出ています。今後どうなるのか、その効果を見守る必要があります。

- 国民生活への影響と今後の課題: 米価は国民の生活に直結する重要な問題です。今回の騒動は、食料価格に対する国民の高い関心と、価格決定プロセスの透明化への要求を改めて示しました。安定的な食料供給と、生産者・消費者双方が納得できる価格形成のためには、場当たり的な対策ではなく、農業の生産基盤強化、流通構造の改革、そしてオープンな情報開示といった、長期的かつ根本的な取り組みが求められます。

この一件を通じて、私たちは日々の食卓に上るお米の背後にある複雑な経済社会システムの一端に触れることとなりました。情報を鵜呑みにせず多角的に吟味すること、そして社会の仕組みに関心を持ち続けることの重要性を、改めて認識する機会となったのではないでしょうか。今後の政府の対応、そして米市場の動向に、引き続き注目していく必要があります。

コメント